Екатерина Марголис - Следы на воде

- Название:Следы на воде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИванЛимбахЛитагент1c9f6152-7b41-11e2-8493-002590591ed2

- Год:2015

- Город:СПб

- ISBN:978-5-89059-233-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Марголис - Следы на воде краткое содержание

В автобиографической книге Екатерины Марголис «Следы на воде» Венеция выходит за пределы своих границ: трещины на ее стенах становятся переплетением человеческих судеб; ее мосты соединяют землю и небо, тот свет и этот; кружа по ее улицам, можно забрести в церковь, где одновременно служат две литургии – католическую и православную; лагуна незаметно переходит в заснеженное поле; воздушные шарики в руках детей у базилики Санта-Мария-делла-Салюте превращаются в надутые перчатки-«ежики» на постели мальчика Лёвы, умирающего от рака в московской больнице. Повествование движется любовью – страстью и состраданием, верностью и верой, счастьем присутствия и памятью утраты, покаянием и прощением, откровением красоты и красотой Откровения.

В книге представлены живопись, графика, фотографии, типографические композиции и объектные инсталляции автора

Следы на воде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ты прав. На нашем циферблате

(лице часов) отмечено «IV» (четыре),

а не обычная четверка «I» (единиц).

Так время против стрелки

отсчитывает буквы именам,

из обихода выпавшим.

Увы. Ни первому лицу, ни даже четверым

угнаться не под силу за вторым.

Те «Ты» ушли.

А этих больше нет.

Куда спешить?

Тик-так. Замедли бег.

Глянь, виноград созрел.

Зеленая калитка

закрыта в мир иной.

И стены отражают

игру лучей в канале.

Тени тают,

и постепенно

блекнет образ «Ты»

на плоском горизонте.

Сизый город,

на прежний лад родного языка

настроив было трубы пароходов,

теряется за их немой громадой.

Так при отплытьи рвутся нити дружб.

Так Я без Ты.

Так единицы без глазниц

Таращатся в бескрайний текст лагуны.

Чей черед – не спрашивай.

Quem mihi, quem tibi – scire nefas.

Местоимение заменит безымянность.

И первому лицу давно пора оставить

пустые притязанья на вторые:

ибо твои пути не есть мои.

Spes longa est ed vita sometimes brevis:

Carpe diem, мой друг, vina liques.

Пусть будет так, пока в моей гостиной

часы с «IV» (четверкой) будут шелестеть

слова любви в развернутом порядке.

Тут всякий жив.

Тут подлинник не тронут.

Тут рифма и размер сохранены.

Тут всякая строка читается с конца

к той самой первой и заглавной букве.

Тут жили-были, тут в начале было…

В начале было имя для всего.

И ты плывешь назад, к началу своего.

Часть первая

На полях дней

Поле – одна из форм материи, характеризующая все точки пространства и времени и поэтому обладающая бесконечным числом степеней свободы.

Глава первая

Лингвистические задачи

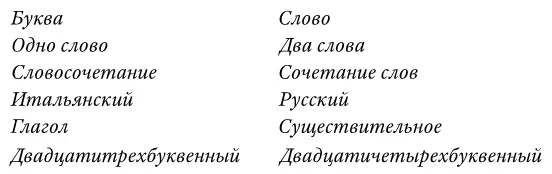

Даны слова:

Дети! Слова в первой колонке – обычные. Слова во второй – особенные. У них есть одно общее свойство. Ваша задача понять – какое. Если что-то будет непонятно, оставляйте пробелы, но не останавливайтесь.

За окном уже почти весна. Слова летают в воздухе, прочерчивая целые строки. Дети скрипят карандашами. Среди них девочка-подросток лет пятнадцати. Время от времени она поднимает голову, смотрит в окно и грызет карандаш. Даны слова на незнакомом языке и их переводы на родной, найдите соответствия, знать ничего не надо, только думать, пытаться уловить внутренние переклички смысла и формы, вот тут и вот тут… А вот еще знакомое: «Когда человек умирает, изменяются его портреты» – Ахматова. Интересно, это правда? А когда человек умирает? ты знаешь? я – нет. Какая весна на московских улицах! Нет, не весна еще – только ее обещание. Оттепель уже была, это мы знаем, но весна так и не наступила. Разве что пражская, 68-го, которая закончилась душным августом с танками. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь? Нас с тобой еще и на свете не было. А ты знал, что слово «оттепель» придумал Эренбург. В «Огоньке» только что вышла статья. Да что там Эренбург! «Доктора Живаго» напечатали. «Архипелаг Гулаг»! Неужели правда весна? Трудно поверить. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода. О чем это я думаю. Оттепель, весна. Итальянский, русский. Существительное, глагол. В чем же тут штука? Слово–буква. Однослово – два слова. Какой белый лист. Когда падает солнце, становится еще белее. Белое на белом. На листе оставляйте поля. Жизнь прожить – не поле перейти.

Мой лист – это поле. Белое поле в снегу. Тогда оно занимало почти всю страницу.

Tabula rasa.

Поле начиналось сразу за калиткой. На горизонте обозначались верхушки сосен и маковка церкви. Там, в трех соснах, был похоронен поэт. А в его доме жили девочка и мальчик.

Что я знала о тебе тогда? Мне просто нравилось смотреть на твое поле. Ты на той стороне, я – на этой. В отголоске электрички я ловлю все, что случится потом, но уже сейчас так и тянет перейти через это поле.

От калитки дома до сияющей среди сосен маковки.

Выходить одним за ворота нам не разрешали. Девочка подолгу стояла у калитки, вглядывалась в поле, словно выманивая свою судьбу из белого листа за воротами. Посетители музея привыкли к этой фигурке у зеленого забора. Собственно, и музея как такового в доме поэта тогда не было. Было нечто полуподпольное, приходили люди. Много людей, много лиц. Много слов, голосов, споров, разговоров. Вскоре, года в четыре, кроме силуэтов и лиц, стали понемногу проявляться и буквы. Потом слова. Они оставляли следы на белой странице и снова терялись в белом поле. Потом потянулись строчки. Наподобие заборов вдоль писательского поселка. И вот однажды среди черных веток и просветов между ними удалось разобрать:

По той же дороге чрез эту же местность

шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,

но шаг оставлял отпечаток стопы.

Глава вторая

Первые страницы

Мой самый первый лист – пододеяльник. Просто пододеяльник. В углу пришита метка. Это мой адрес. Как на письме. А еще там, наверное, есть мое имя Xeniя. Так хотел назвать меня отец. Но мама сказала, что это имя значит «чужестранка», и назвали меня по-другому. Я еще не умею читать, но мне нравятся черные буквы и цифры. Чтобы попасть к пришитой метке, нужно проехать через горы (колени) и долины, подняться вверх по ребрам, по проталинам шеи, взобраться на подбородок, а оттуда на кончик носа… Мой пододеяльник – это и письмо, и карта, и ландшафт. Иногда его стирают и вешают сохнуть на балконе. И тогда он становится парусом. Он надувается на ветру и наполняется белым светом.

До моих двух лет жили в коммуналке в Брюсовском переулке, – ее я помню смутно. Длинный темный коридор и прямоугольник белого света. Он вливался в дом вместе со звоном колоколов. У входной двери звонил телефон, а из противоположного конца – колокола. И вот, еще до больницы, бежишь, бежишь изо всех сил к раскрытой двери и оказываешься на балконе. Прямо перед тобой купола соседней церкви, и тебя подхватывает колокольный звон. Впрочем, взрослые хором утверждают, что в 1970-е годы в Советском Союзе колокола звонить не могли. Было запрещено. Но я-то точно помню, звонили! И этот льющийся свет.

Еще раньше был белый потолок. Мой лист – это потолок. В нем были трещины. Если тебе три года и ты лежишь месяцами, глядя в потолок, то не нужно рисовать – можно просто разглядывать трещины: рыцарей, ангелов с кастрюльками, плачущего мальчика, от которого убежали и коза, и жираф, которых его послала пасти мама – смотрительница замка. Глядеть на потолок куда интереснее, чем слушать жалостливые вздохи бабушкиных подруг: ах, бедная девочка, как же так. В три года сломать позвоночник… Ну надо же как повезло – если бы шейные, то конец. А если ниже – то паралич на всю жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джейс Скульптор - Следы на воде [СИ]](/books/1087556/dzhejs-skulptor-sledy-na-vode-si.webp)