Светлана Жарникова - Сборник статей. Выпуск 1

- Название:Сборник статей. Выпуск 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448331466

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Жарникова - Сборник статей. Выпуск 1 краткое содержание

Сборник статей. Выпуск 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прирученные лоси обладают мирным нравом и хорошо поддаются любой тренировке. Экспериментально доказано, что «после двухдневного приучивания к вожжам они начинают идти в требуемом направлении, а через десяток дней уже идут в упряжи. В процессе обучения и при запряжке лоси не проявляют каких-либо намерений ушибить или укусить работающих с ними людей, что далеко не всегда наблюдается даже при наездке молодых лошадей. В зимней упряжке лоси бегут быстрой рысью, никогда не сбиваясь на галоп, причем не каждая лошадь поспевает за бегущим молодым лосем».

Е. Кнорре успешно дрессировал лосей для работы в упряжке под седлом или вьюком. В седле лось может нести 80—120 кг, а запряженный в сани – до 400 кг. Эти животные незаменимы при таежном бездорожье, в заболоченных лесах, а также в весеннюю распутицу, но летом лосей можно использовать в упряжке только в ночное время, так как они очень страдают от перегрева и даже погибают от него. Возможно, именно поэтому люди, соединенные с лосями длинными полосами (вожжами?) на неолитических петроглифах Беломорья, всегда изображались на лыжах. Здесь может возникнуть вопрос: откуда люди неолита впервые стали брать лосят, чтобы сделать их упряжными животными? Ведь в основном лосята приручаются в возрасте до месяца, а потом они начинают бегать так же быстро, как взрослые животные, и поймать их довольно сложно. Вероятно, дело в том, что, как уже было отмечено, у лосихи, как правило, рождается двойня, но для удовлетворения ее материнского инстинкта бывает достаточно присутствия одного теленка.

Возможно, именно такие «лишние» лосята и стали много тысячелетий тому назад теми, кого человек неолита (мезолита?) впервые вырастил, приручил и сделал своими первыми ездовыми и упряжными животными. Причем трудно сказать, кто – лось или олень – был приручен раньше. Известно, что на севере Европы до недавнего времени довольно широко использовались ездовые и упряжные лоси. Так, еще в XV в. лось был верховым животным в шведской армии, а на гравюре из книги О. Мангуса 1555 г. изображен лось, везущий сани с ездоками. Н. Кулагин пишет, что «по старым преданиям, лоси будто бы употреблялись в Швеции для езды, будто бы езда на них была столь быстра, что полиция должна была запретить пользование лосями в тех целях, чтобы преступники с помощью быстроногих лосей не укрывались от преследования»; он же указывает на то, что лоси в неволе на стойловом содержании, если на них не ездить и не давать им бегать, гибнут через 2 года, а при использовании их под седлом и в упряжи живут до 35 лет.

В XVIII в. на лосях в санной упряжке ездили шведские курьеры, а в Прибалтике со времен Петра I сохранился указ, запрещавший «появляться в городе на лосях». Известно, что в Вологодской губернии еще в середине XIX в. лоси были домашними и ездовыми животными. В середине и конце XIX в. домашние лоси имелись во Владимирской, Рязанской, Псковской и Московской губерниях, а на Украине, в Волынской губернии, лесничий на прирученных лосях ездил за 120 км.

Имеются также указания на ручных лосей в начале XX в. в Сибири и в Вятской губернии. Эти примеры можно было бы продолжить, но, возвращаясь к петроглифам неолита, мы можем предположить, что с изменением климата или с увеличением численности населения, с продвижением его в более южную, степную, зону возможности использовать лосей в их прежней роли верховых и упряжных животных не стало, так как по устройству своих копыт и зубов лоси не приспособлены к степным грунтам и травам. В новых степных условиях появилась необходимость в новом верховом и упряжном животном. Вместо лося (и оленя) таким животным стал конь. Приручая и одомашнивая в V – IV тысячелетиях до н. э.

дикого коня, жители степей и лесостепей, вероятно, использовали многие приемы тренинга, которые в течение тысячелетий до того испытывались на лосе, и пользовались упряжью, которая во многом напоминала ту, что была изобретена их предками для лося и оленя.

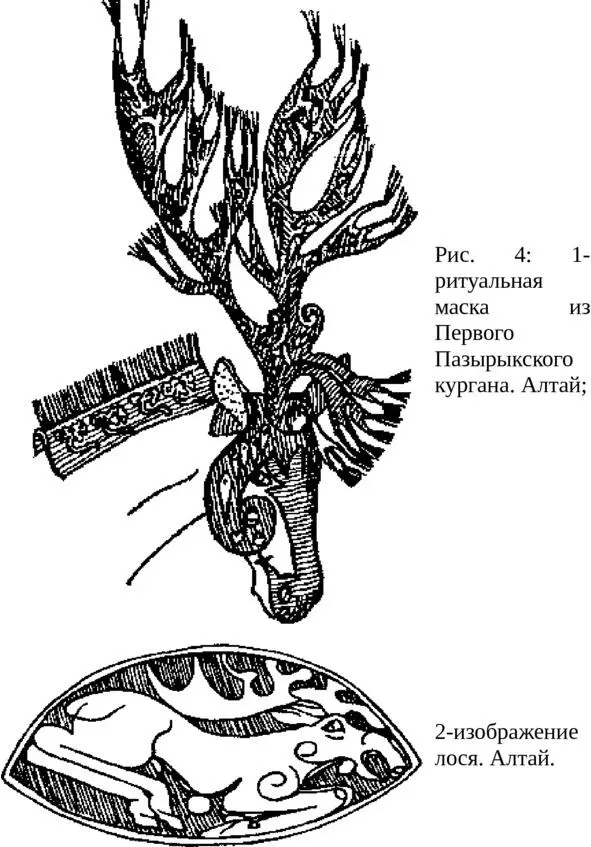

Конь, заменив этих животных в упряжке, заменил их и в ритуале, приняв на себя все те сакральные функции, которые ранее с ними связывались. Он стал хтоническим животным, осуществляющим связь потомков и предков, стал главной ритуальной жертвой и объединился с гусем-лебедем. Но память о том времени, когда не конь, а лось или олень были ездовыми и священными животными, сохранилась у многих индоевропейских народов. Е. Кузьмина отмечает, что синкретичный образ коня-оленя характерен для мифопоэтической традиции Древней Греции, Ирана конца II – начала I тысячелетия до н. э.; что в Эдде олень выступает в роли коня у мирового дерева, а у скифов существовали налобники с изображением оленей, «что тождественно обряду обряжения коня в оленя».»» Здесь же уместно вспомнить о находках изображений лося в скифских курганах на Украине. Исключительный интерес представляет в этой связи ритуальная маска с мощными, по нашему мнению, скорее лосиными, чем оленьими рогами, найденная в конском захоронении Пазырыкского кургана (рис. 4, 1); С. Киселев приходит к выводу, что здесь ритуальная маскировка коня в виде оленя подтверждает то, «что первым верховым животным был олень, что оленя в этой функции лишь спустя много времени сменила лошадь», и далее – что «все данные говорят за то, что верховым животным на Алтае в эпоху Пазырыка была лошадь, а для перевозки тяжести применялись быки, запряженные в ярмо… Однако, как только дело касалось полных вековой традиционности областей культа и погребального ритуала, так оживало воспоминание о первоначальной роли оленя.

И несмотря на то, что в погребальной процессии участвовали драгоценные потомки «небесных», «потокровных» лошадей Средней Азии, древняя традиция превращала их в оленей». Н. Членова, говоря о специфическом «скифском» типе изображения оленя, отмечает, что у «скифских оленей», как правило, характерный S-видный рисунок отростков рогов (рис. 5, 5). Но приведенное ею изображение типичного скифского оленя из Семибратнего кургана (Сев. Кавказ) на самом деле, судя по характерному рисунку головы, является изображением лося. И если сравнить многочисленные скифские и сакские конские налобники, псалии с изображением оленей, оленей на золотых бляхах знаменитой Петровской сибирской коллекции и другие изображения (рис. 5; 1, 2, 3, 4) с реальными лосем и северным оленем, то не останется сомнений в том, что во многих случаях на них изображен лось. Интересно и то, что» скифской пластике продолжала жить древняя идея связи лося и гуся-лебедя. Ведь отмеченный Н. Членовой характерный рисунок рогов «скифских оленей» – это, по-существу, ряд S-видных «гуськов» (рис. 5, 7). И здесь вновь можно обратиться к воспроизведенным в работах В. Равдоникаса петроглифам Белого моря и Онежского озера, где встречаются изображенные в ряд гуси (лебеди), предводительствуемые лосем, или силуэт лося, на спине которого помещена утка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: