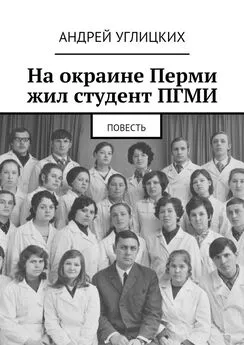

Андрей Углицких - На окраине Перми жил студент ПГМИ. Повесть

- Название:На окраине Перми жил студент ПГМИ. Повесть

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448519307

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Углицких - На окраине Перми жил студент ПГМИ. Повесть краткое содержание

На окраине Перми жил студент ПГМИ. Повесть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Виталий Алексеевич Четвертных – первый декан педиатрического факультета 11 11 Прим.: Четвертных Виталий Алексеевич: https://famous-scientists.ru/4395

и Евгений Антонович Вагнер. Из архива О. И. Нечаева.

Последнее дело комиссара Берлаха…

Вступительные экзамены в советские ВУЗы… Проводились они, если память не изменяет, в конце июля – начале августа.

Абитуриентов – медиков ожидали устные вступительные испытания по биологии, физике и химии. Плюс – письменный экзамен (сочинение). Хотя, по атомарному, так сказать, «весу» и экзаменационному «авторитету» сдаваемых дисциплин, правильнее была бы иная «расстановка»: ХИМИЯ 12 12 Прим.: Да, да, химию надо бы дать в этом перечне с ПРОПИСНЫХ, а не строчных букв: Х И М И Я!

, а уже потом и всё остальные.

В моем случае началось все с испытания письменного.

В перечне тем для сочинений, предложенных в тот год, значились, если не ошибаюсь, А. С. Пушкин с мятущейся его Татьяной, и В. В. Маяковский с «чистящей себя под революцией» поэзией.

Я же, ничтоже сумняшеся, избрал тему третью, свободную, точного названия которой сейчас не помню, что – то там совсем уж пафосное, типа: «Гуманистические начала профессии врача (на примере героизма советских медиков)».

Но, думаю, не ошибся – так вдохновенно писалось мне о подвиге наших медиков в годы Великой Отечественной войны!

Раскрыть героические и гуманистические качества советского врача, всей нашей замечательной советской медицины (без всяких оговорок и кавычек!) во всей своей полноте решил я на контрасте с медициной не нашенской, буржуазной, а значит, по определению, никуда не годной.

Помог на этом нелегком пути новый телевизионный фильм «Последнее дело комиссара Берлаха» (1972). Снятый по повести швейцарского писателя Ф. Дюрренмата «Подозрение».

Картина (напомню тем, кто не видел этой работы режиссера Василия Левина) посвящена была «последним месяцам жизни комиссара полиции Берлаха, в течение которых умирающий полицейский следователь продолжал, несмотря ни на что, попытки разоблачить жестокого военного преступника, нацистского врача – изувера Эменбергера.

А тот, вражИна, как и положено вражИне, скрывался под чужим именем и продолжал гнуть свою фашистскую линию: проводил жестокие опыты над ни в чем ни повинными людьми, пациентами своей клиники. Оперируя несчастных больных БЕЗ НАРКОЗА! В конце фильма, пускай и ценой собственной жизни, смертельно больному блюстителю закона Берлаху удается, таки, призвать к ответу преступного вивисектора…».

Писал искренне, честно. О том, что думал, о том каким виделся мне мир… Я казался себе «взрослым». И, в этом смысле, будучи патриотически настроенным советским школьником, вряд ли чем – то существенно отличался от большинства сверстников.

Впрочем, патриотизм мой уже не носил абсолютного характера, его уже нельзя было считать ни классическим, ни «стопроцентным». Ибо был он слегка, но – «подмочен» привнесенными извне обстоятельствами.

Допускал, что и по ту сторону «железного занавеса», все таки, имеется что – то хорошее, что и там есть свои, пусть и не многочисленные, но, тем не менее, достоинства.

Например, музыка! Речь о западных музыкальных веяниях, обрушившихся с конца шестидесятых на СССР. О битломании, если проще. Да, был я «битломаном». Носил длинные, почти до плеч, волосы. По тогдашней крайней моде.

Утешало, повторюсь, то, что это мое увлечение англо – саксонской музыкой, электромузыкальными инструментами, роковой зарубежной музыкальной культурой, весьма распространенное среди тогдашней молодежи, абсолютно не конфликтовало с той, значительнейшей, надо сказать, частью моего сознания, отвечавшей за преклонение перед мужеством и стойкостью советского народа, перед героизмом Советской армии и флота. Что оно совершенно не мешало мне искренне считать, полагать страну свою самой передовой, самой правдивой, самой лучшей на свете!

В общем, не знаю, почему, но был я уверен в своем сочинении. Тем более, что, стараясь не рисковать, по возможности, я сознательно «упрощал» текст, там, где считал это возможным, допустимым.

Письменный экзамен проводился в Большом зале Главного корпуса. Рукопись свою сдавал я одним из самых последних.

Все. Теперь нужно было ждать результатов. Долго. Неделю или даже больше.

…Наконец, списки с оценками вывешены, представлены для всеобщего обозрения на досках объявлений Главного корпуса (в пространстве на лестничной площадке между первым и вторым этажами).

Волнуясь, ищу, ищу фамилию свою череде бесконечных списочных столбцов. И в круге первом, конечно же, пропускаю, не нахожу себя! Вот какие штуки проделывает иногда с нами волнение! И только на второй раз все благополучно разрешилось.

Выяснилось, что мой сочинительский порыв не пропал всуе. До «пятерки», правда, не дотянул, но и «четверка» устраивала. Это был допуск к следующему испытанию, к экзамену по химии.

«Химия позади, считай студбилет – на груди!»

«Сдал химию – поступил в мед!» – не раз и не два доводилось слышать мне от знакомых студентов – медиков. Как же я завидовал им, этим едва ли не небожителям! Завидовал белой завистью!

Еще бы, ведь они уже сдали, и сдали – успешно, скинули с плеч всю эту вступительную «муру». И химию, и прочее. Эти ребята, которые по возрасту были старше меня буквально на один – два года, казались мне, едва ли не аксакалами, умудренными огромным жизненным опытом!

А я? А у меня?

А у меня все было еще впереди.

Как и почти все поступающие, слегка побаивался я химии. Мне не стыдно в этом признаваться. Даже сейчас, сорок два года спустя.

Ведь, кто – то правильно некогда заметил, что человек чаще всего боится не вовсе не действительно страшного, а, по большей части – « неизвестности и неопределенности грядущего».

Да, вступительный химический экзамен был самым трудным, но вовсе не потому, что химия была самой трудной из существующих на земле наук! Нет, проблема лежала несколько в иной плоскости: в те времена на химическом экзамене стало «модным» проверять и оценивать не столько знание теоретических вопросов, сколько практических, то есть, способности будущих врачей решать разнообразные химические задачи.

Иными словами, речь шла о наметившемся «доминировании», приоритете прикладных знаний над фундаментальными. Кто – то посчитает это перекосом, кто – то – нет.

Но, вот, задачи эти самые, чтоб ни дна им, ни покрышки, сами по себе были с такими «вывертами» и с подвохами, что мама не горюй! Составлены и подобраны они были так, что у экзаменатора всегда оставалась в запасе реальная возможность «утопить» вас. И любого на вашем месте!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: