Андрей Рудалёв - Письмена нового века

- Название:Письмена нового века

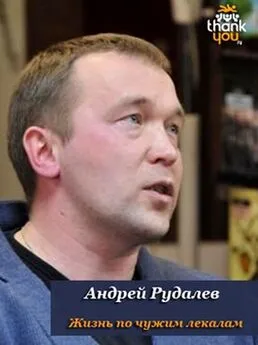

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448538469

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Рудалёв - Письмена нового века краткое содержание

Письмена нового века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Современность в литературе, или, если воспользоваться терминологией, одобренной «НЛО», концепт «современности», кардинальным образом отличается от того, что предлагают нам различные жанры журналистики. Концепт «современности» – это не та злоба дня, навязываемая нам в набивших оскомину образах проституток, бандитов, «новых русских», олигархов, макдональдсов. Вообразите себе картину: в середине XXI века на уроке истории учитель рассказывает ученикам, что самые характерные приметы России рубежа XX – XXI веков – бандиты, проститутки, макдональдсы. И все. Остальное из разряда архаики…

Концепт «современности» не должен рассматриваться за некое мгновение вне какой-либо взаимосвязи с прошлым и выходом в гипотетическое будущее. Концепт «современности» – это, если хотите, не совсем осязаемое, не из разряда эмпирики, а в первую очередь система общественных и личностных взаимоотношений, система основополагающих аксиологических ориентиров, на которые опирается общество и каждый человек отдельно в данный момент и всегда. В связи с этим можно высказать крамольную мысль: литературоцентризма в России, который сейчас многие оплакивают, никогда не было. Просто здесь литература долгое время была рупором, призванным в секуляризованном государстве возвещать о духовно-нравственных ценностях. Дидактизм, учительный характер литературы XIX века, как раз и является прямым следствием этого.

Концепт «современности» не обязательно связан с понятием новизны, чаще он противоречит ей как нечто устоявшееся, имеющее плотные скрепы с традицией. Это часто – ситуативная интерпретация традиции в данный конкретный момент, акцентуация взгляда на какие-то отдельные аспекты ее. И вовсе не факт, что «современные» произведения – тексты, написанные в обозримом прошлом и создающиеся в настоящем. Современный текст может всплыть из глубины веков и быть более востребованным, чем те же творения современников. Отсюда и понятие «классика», на наш взгляд, правильнее рассматривать не как явленное вчера, позавчера, обильно пронафталиненное и чем дальше вглубь веков, тем больше слой пыли на ней. Текст, любой артефакт, попадающий в разряд «классики», мыслится вечнообновляющимся, вставшим вне привычного нашему восприятию хронотопа. Классика и современность – это не всегда оппозиция, как в построениях Гаспарова. Классика может быть современностью. Для примера можно привести устойчивый интерес к Достоевскому, множество переизданий его произведений в последнее время, их переделки под актуальную действительность и экранизации. Также и современность может стать классикой, так, например, уже сейчас таковыми воспринимаются Астафьев, Солженицын, Распутин. Здесь скорее нужно говорить о разных формах восприятия времени, в котором протягивается нить современности и сосуществует классика, память о ней, через которую она может в любой момент заново переживаться. Время, в котором пребывает классика, из разряда сакрального, литургического, для которого вовсе не является показательным пример, приведенный Гаспаровым: «В 1911 г. отмечался 200-летний юбилей Ломоносова, никто этого не заметил, кроме профессиональных филологов: Ломоносов был уже только музейной ценностью». Если текст не востребован сейчас, в данную минуту, – это вовсе не означает, что он обветшал и его значимость клонится к закату. Творчество Пушкина отнюдь не в полной мере было востребовано его современниками. Соответственно, возникает закономерный вопрос: для какого поколения современны Пушкин, Кафка, получивший признание после своей смерти? Гаспаров с невероятной легкостью разрешает эту проблему. Он для всего отводит вековой рубеж, сто лет, смену трех поколений людей, когда человеческая память наиболее продуктивна, отрезок времени, о событиях которого мы можем узнать напрямую от живых людей. Ну и что же тогда делать с так называемой «культурной» памятью, в какое прокрустово ложе ее поместить? В какие сто лет можно отмерить и взвесить влияние православной традиции на великую русскую литературу XIX века, именно поэтому и ставшую великой? Святые отцы, вошедшие в «Добротолюбие», жили сотни, тысячу лет назад, но были переведены на современный русский язык и изданы уже в современное для классиков русской литературы время. Компендиум патристических текстов наряду с собранием сочинений Пушкина был неизменным атрибутом многих библиотек самых просвещенных людей своего времени. Значит ли это, что творения Макария Египетского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Иоанна Лествичника – древности, интересные разве что узкому кругу знатоков и собирателей? Или это тоже входит в концепт «современности» – раз востребовано, издано и читаемо? Почему человек, который перевел и во многом открыл для нас Джойса, является исследователем трудов и философских воззрений Григория Паламы? А если и это концепт «современности», то что здесь актуально и востребовано современным реципиентом? Быть может, древнерусская религиозная литература и православная культура в целом и являются той основой, краеугольным камнем, на котором положена и зиждется отечественная культура. Служит залогом ее стабильности, устойчивости и основательности того же литературного ландшафта. Здесь мне могут возразить, сказав, что, например, русская религиозная философия, – необычайно популярная в начале 90-х гг. ХХ века, сейчас многими воспринимается с прохладцей. Если это и так, то отечественные религиозные философы представляют собой не какую-то страницу, которую можно пролистнуть. Это феномен, призванный определенным образом отобразить и раскрыть основание отечественной культуры, не обособить ее, а придать ей всемирное значение. Яркая зарница русской религиозной мысли, воссиявшая при праздновании тысячелетия крещения Руси и пушкинского юбилея, – не является ли она предвестием появления новой религиозной мысли в сплаве с той же философией Серебряного века?

Вообще применение к искусству, и литературе в частности, механистических подходов, приемов, попыток выведения арифметических закономерностей ни к чему хорошему не приводит. Об этом свидетельствует еще опыт Набокова, занимающегося подсчетом постранично достойного в русской литературе. Этим же грешит и Гаспаров своими столетними мерками.

Сам текст не нуждается в каком-либо осовременивании, этот процесс естественный и органичный. Не надо дописывать «Чайку», вводить в «Идиот» приметы и реалии нового времени. Когда читаешь «Героя нашего времени» или «Отцов и детей» (все из разряда «навязываемой несовременности»), то лишь номинально прилагаешь все это к действительности XIX века. Воспринимаешь сейчас и понимаешь, что все так и есть, что, как это ни банально звучит, а Печорины и Базаровы среди нас и взаимоотношения между героями строятся на основе вечных парадигм человеческих отношений, которые не устаревают никогда и могут только несущественно видоизменяться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: