Евгений Кузьменков - Кара небесная. Космическое миропонимание

- Название:Кара небесная. Космическое миропонимание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (искл)

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Кузьменков - Кара небесная. Космическое миропонимание краткое содержание

Кара небесная. Космическое миропонимание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Площадь поверхности Земли

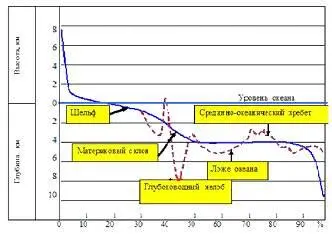

Рис. 15. Гипсографическая кривая (сплошная линия) и обобщённый профиль дна

Подводные каньоны были прорезаны реками в то время, когда территория, ныне лежащая под водой, находилась выше уровня моря. Однако многие ученые не хотят смириться с очевидной истиной. Они не понимают, почему прибрежные области во всем мире испытали сравнительно недавнее значительное погружение на многие сотни метров. Однако факты упрямая вещь. Подводные долины – это формы рельефа, наблюдающиеся на шельфе и материковом склоне, являются речными долинами, развитыми на суше. Среди подводных долин выделяются два типа. Одни, располагаясь на шельфе, являются продолжением речных долин. На дне подводных долин этого типа находят аллювиальные отложения. Другие напоминают по своему строению каньоны суши, поэтому их лучше называть подводными каньонами. Эти долины V-образные, стенки крутые и высокие (до 1000 м). Русло изгибается и имеет притоки. Подводные каньоны прорезают материковый склон, и некоторые из них прослежены до глубины 3000 метров, то есть до глубины океанического дна. На краях и склонах каньонов обычно выходят коренные породы, но наряду с этим развиты и современные морские осадки. На эрозионное происхождение подводных каньонов, по мнению многих исследователей, указывает то, что вершины их подходят к устьям современных рек.

Океанические платформы – малоподвижные ложа океана, выраженные в виде абиссальных равнин, лежащих на глубине 4.56.0 километров (до 7 километров в зонах разломов). Имеются отдельные котловины, сводово-глыбовые поднятия, подводные хребты и валы, возвышающиеся над котловинами на 2-3 километра и более, иногда они венчаются вулканическими вершинами, выходящими на поверхность океана. Нередки отдельные вулканические горы с плоской вершиной, расположенной на глубинах от 200 до 2500 метров. Несомненно, что плоские вершины выработались в прежние геологические эпохи в надводных условиях.

Срединно-океанические хребты и островные дуги, глубоководные желоба – это граница континентальной и океанической коры. С внешней, океанической, стороны островной дуги располагаются глубоководные желоба, за которыми и простирается собственно дно (ложе) океана. Оно представляет собой чередование холмистых поднятий, иногда плато с впадинами и глубоководными желобами. Глубина океана в районе ложа меняется от 2500-3000 до 11000 метров, но примерно 75% площади дна Мирового океана находится на глубинах от 3000 до 6000 метров [15]. Есть и другие факты, свидетельствующие об очень больших изменениях уровня океана в сравнительно недавнее время. Плосковерхие банки, вершины которых лежат на 1000 метров и ниже современного уровня океана, коралловые острова, надстроенные на глубоко погружённых вулканических выступах, подводные вулканы, конусовидная форма которых свидетельствует об их наземном происхождении, грубые и ледниковые отложения, встречающиеся на больших глубинах. Наиболее общую картину рельефа рисует гипсографическая кривая Земли (Рис. 15) [15], которая даёт не все детали рельефа, а лишь генерализованные площади ступеней высот земной поверхности. Совмещённый анализ гипсографической кривой и мелкомасштабной физической карты полушарий показывает, что: Большая часть земной коры в настоящее время покрыта водой 71%. Океаны занимают 361 млн. км 2; суша – остальные 149 млн. км 2планеты.

Гипсографическая кривая Земли содержит два пологих отрезка. Первый – это современный рельеф низменностей и равнин с высотой суши 0 – 700 метров над уровнем океана. Это 2 / 3 всей суши и является результатом процессов выветривания и эрозии в послепотопное время. Второй – по площади превышающий более чем в два раза первый находится на глубине около 4 километров. Это древняя территория низменностей, равнин, болот и озёр. Она в своё время также была подвержена длительному процессу выветривания, эрозии, накоплению осадков. Гипсографическая кривая Земли убедительно свидетельствует об изменениях глубины океана с течением относительно быстрого времени.

Время, млн. лет

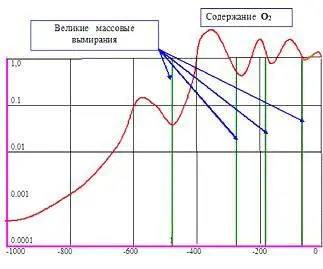

Рис. 16. Изменение содержания кислорода в атмосфере из-за быстрого наступления потопа. Великие массовые вымирания животного мира

Длительное время ледяные глыбы только охлаждали атмосферу Земли. Этот период длился по нашим расчётам с 1466 до 700 миллионов лет назад, когда атмосфера стала прозрачной. В то время вода заполняла недра земной коры, а моря и океаны занимали не более 29% поверхности Земли. Уровень их был почти на 5 километров ниже современного. О длительности этого периода свидетельствуют затонувшие равнины, низменности, болота и озёра.

По данным К. С. Лосева [16], на протяжении всей истории существования нашей планеты океанское ложе было сухим. Многочисленные геологические и геохимические исследования во всех океанах показали, что нигде ложе океана не имеет возраста более 150 миллионов лет. До этого срока существовали лишь древние моря в глубоких впадинах. Везде мировой океан старше своего ложа. Когда же сформировалось ложе океана глубиной 4000 метров. По данным К. С. Лосева, за каждую 1000 лет за счёт смыва растворённых веществ поверхность суши понижается примерно на 7 сантиметров. Тогда следует, что ложе океана образовалось примерно 570 миллионов лет тому назад. Это относительно короткий срок, а потому, кроме выпадения огромного количества воды из околоземных колец, других причин резкого повышения уровня океана не существовало.

История океана нам представляется так. Около одного миллиарда лет тому назад начался процесс осаждения наиболее тяжёлых взвесей из первичной атмосферы. При охлаждении парогазовый раствор разгружался сначала от громадных количеств кремнезёма и щелочей, осаждающихся в виде кварца, силикатов и алюмосиликатов, а затем от фторидов, карбонатов, а также железа, марганца и других трудно растворимых металлов. После этого наступил период образования огромных залежей солей Восточной Сибири. Там толщина солёных отложений местами превышает 1000 метров, а площадь их распространения измеряется многими тысячами квадратных километров. Никакие водные накопления не в состоянии сделать это. Одновременно образовались огромные залежи соли на дне океана и в осадочных породах Карибского, Средиземного и Северного морей, Бискайского и Мексиканского заливов и даже Атлантического океана. 430 миллионов лет тому назад океаны стали довольно быстро наступать на сушу. В океанах, при их средней глубине 3704 метра, господствуют глубины от 3000 до 6000 метров; на долю глубоководных впадин и желобов приходится лишь около 1.5% площади океана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Аввакумов - Кара небесная [litres самиздат]](/books/1149314/aleksandr-avvakumov-kara-nebesnaya-litres-samizdat.webp)