Наталья Сердцева - 99 секретов биологии

- Название:99 секретов биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-92737-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Сердцева - 99 секретов биологии краткое содержание

Картинки, фото и схемы вещей «в разрезе» покажут вам, как что устроено. Забавные и простые тексты расскажут о том, как будут выглядеть будущие люди, почему улыбка дана не всем живым существам, зачем животным Австралии сумки, сколько килограммов микробов живет внутри человека.

Да здравствует наука без занудства и непонятных терминов!

99 секретов биологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

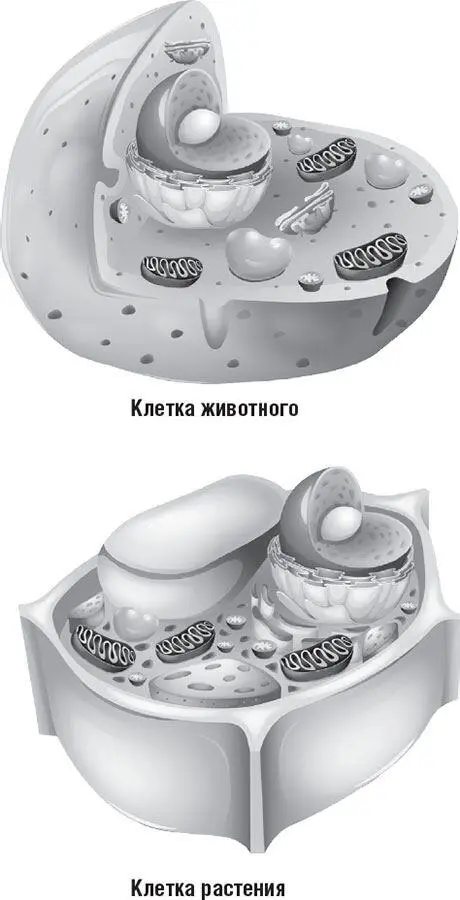

Органическая клетка на 95 % состоит из углерода, водорода, кислорода и азота

№ 14

Мы их еще не знаем. Открытые и неоткрытые виды

Когда речь заходит о неизвестных науке существах, воображение рисует каких-то жутких монстров, вроде лох-несского чудовища или чупакабры. Наука действительно не всесильна и за время своего существования смогла изучить далеко не всех обитателей Земли. Количество описанных видов составляет около 1,7 миллиона, в то время как реальное число растений и животных оценивается приблизительно в 8,7 миллиона. Так кого же из наших соседей по планете мы не знаем?

В основном это микроскопические существа, невидимые невооруженным взглядом. Кроме того, в число незнакомцев входят те, кто живет на больших глубинах в морях и океанах, в глубоких подземельях и пещерах, просто в земле (неизученных грибов существует несколько миллионов). Среди наземных растений неизученных видов не так много – около четверти.

№ 15

Энергетическая валюта клетки. АТФ и АДФ

Чтобы что-то получить, надо что-то отдать – этот принцип действует и на рынке, и внутри живой клетки. На рынке мы платим за покупку деньгами, в клетке разменной монетой является АТФ (аденозинтрифосфат). Когда клетке нужно синтезировать немного новых молекул белка, транспортировать питательные вещества или вывести отходы, она использует для этого АТФ.

АТФ называют энергетической валютой клетки, ее ценность – в энергии, которую она содержит и переносит. Без затрат энергии клетка не может осуществлять биохимические реакции, а значит, не может жить. Откуда берутся деньги, мы знаем – их печатают на монетном дворе. А откуда берется АТФ?

Энергия в клетке не только расходуется, она в нее также поступает, например, в процессе фотосинтеза у растений или в результате потребления калорий у животных и человека. У молекулы АТФ есть младшая сестра – АДФ (аденозиндифосфат). Она отличается от старшей родственницы тем, что в ее хвосте имеется всего два фосфата, а не три, как у сестры. Вот к этому хвосту и прикрепляется полученная клеткой энергия – в виде связи, удерживающей дополнительный фосфат. Таким образом АДФ «взрослеет» и превращается в АТФ.

После того как энергетическая валюта использована, молекула снова остается без дополнительного фосфата. Она снова стала АДФ. И так без конца – хвост энергетической молекулы то удлиняется, то укорачивается, она переносится из одной части клетки в другую, то работая, то отдыхая и набираясь сил. У клетки есть и другие молекулы, хранящие энергию, но все же АТФ – самая ходовая валюта.

Деньги есть всегда, только карманы меняются.

Гертруда Стайн№ 16

Мендель, горох и ген. Зарождение генетики

Монах-августинец Грегор Мендель, живший в середине XIX века, с детства любил огородничать. Заинтересовавшись механизмами скрещивания растений, он много лет экспериментировал в монастырском саду с разными видами гороха и добился замечательных результатов, которые в то время не были оценены по достоинству.

Классический эксперимент садовода-любителя заключался в скрещивании двух видов гороха – низкорослого и высокорослого. Занимаясь этим первый раз, Мендель ожидал, что потомство будет среднего роста, это казалось логичным. Но в первом поколении гибридов все растения были высокими. Это озадачило исследователя, и он продолжил эксперимент, скрестив первое поколение между собой. Результат снова оказался неожиданным: три четверти растений были низкими, четверть – высокими. И ни одного среднего!

После многих лет опытов и наблюдений Мендель пришел к революционному выводу: в природе есть единица наследственности. Сегодня мы называем ее геном, но тогда этого термина, естественно, не было. Мендель понял, что организм для каждого признака получает гены от обоих родителей. При этом доминирует тот ген, который сильнее, а более слабый ген проявляется в последующих поколениях. Например, ген высокорослости у гороха оказался доминирующим, он подавил ген низкорослости в первом поколении. Но в последующих поколениях низкий рост все же проявился.

Данное открытие позволило Менделю объяснить непонятные в то время вещи: почему некоторые болезни передаются не детям, а внукам; почему у кареглазых родителей может родиться голубоглазый ребенок и т. п.

Чаще всего передается по наследству характер, реже – ум и чрезвычайно редко – талант.

Илья ШевелевПо наследству передаются крайняя лень, любовь к поездкам, выбор партнера и даже фобии.

№ 17

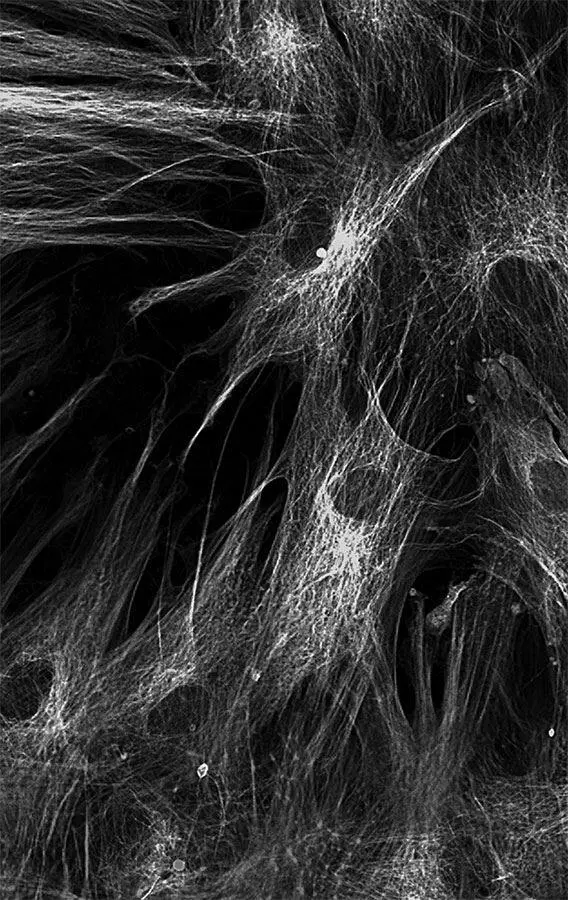

Грудью на амбразуру. Самоубийство клеток

Клетки рождаются, живут, стареют и умирают. Об обновлении организма – кожи, волос, внутренних органов – было известно давно. Но только в середине прошлого века биологи выяснили, что отмирать могут и довольно молодые клетки. Почему это происходит?

Клетка – составная часть организма, ее задача – поддерживать его здоровье и благополучие. Как японский самурай, клетка готова ради своего господина на все, даже на самоубийство. Решение о добровольной гибели клетка принимает, если у нее появился какой-то дефект: в нее проникли токсические вещества, нарушился внутренний баланс, просочилась инфекция. Чтобы спасти остальные клетки и весь организм в целом от пагубного влияния, включается механизм самоуничтожения. Самый простой пример: вы обгорели на солнце, клетки кожи повреждены, они отмирают.

Каждый нейрон соединен с тысячами других и передает импульсы со скоростью 100 метров в секунду

№ 18

Притвориться шлангом. Мимикрия

Иногда, чтобы выжить, растениям и животным нужно слиться с ландшафтом. Некоторые из них достигают в этом искусстве невероятных высот. Например, белый медведь среди снега и льда практически незаметен, так же как рыжая белка в осеннем лесу, прозрачная медуза в морской воде или зеленая ящерица среди травы. Подобная маскировка называется мимикрией.

Во всех предыдущих примерах речь шла о мимикрии цвета, а еще бывает мимикрия формы. В этом случае маскирующиеся принимают форму неодушевленного предмета или даже другого живого существа. Тропических палочников, затаившихся среди растительности, практически невозможно отличить от листьев; гусеницы бабочек-пядениц имитируют небольшие веточки растений: они прикрепляются к стеблю и застывают в неподвижности.

Иногда совершенно безобидные создания приобретают вид и окраску хищников или ядовитых организмов – чтобы отпугнуть потенциальных врагов. Бабочка-монарх токсична и горька, об этом знают все птицы. Бабочка-ленточник, напротив, съедобна и приятна на вкус. Но она приобрела окраску своей ядовитой коллеги – чтобы ее избегали птицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: