Александр Соколов - Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета]

- Название:Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9316-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Соколов - Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета] краткое содержание

Об этом и многом другом рассказывает в своей книге редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ Александр Соколов, еще раз доказывая, что наука — это потрясающе интересно и порой парадоксально.

Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Удивительное исключение — приматы. Как и у прочих млекопитающих, у всех обезьян эккриновые железы имеются на ладонях и стопах. У цепкохвостых обезьян Южной Америки эккриновыми железами снабжена голая трущаяся поверхность хвоста, а у шимпанзе и горилл они есть на костяшках пальцев, на которые эти приматы опираются при ходьбе. Но этими участками кожи «эккриновая территория» приматов не исчерпывается — у обезьян Старого Света эти железы есть по всему телу. У низших обезьян типа мартышек на большей части шкуры соотношение эккриновых и апокриновых желез составляет 50:50. У человекообразных эта пропорция уже 3:2 в пользу эккриновых желез. И наконец, убедительная победа эккриновых желез у человека — почти 100 %. Апокриновые железы у нас остались только в подмышках, паху, вокруг сосков и в ушах. Остальная часть человеческой кожи покрыта большим количеством эккриновых желез, которых у человека примерно 3 млн или даже, по некоторым оценкам, до 5 млн {3} .

Любопытный факт: у человеческого плода в пять — шесть месяцев апокриновые железы покрывают все тело, как у обезьян, но затем большинство их исчезает {4} . Ну и где ваша неотения?

В подмышках у человека сосредоточены многочисленные апокриновые, эккриновые и сальные железы, образующие так называемый подмышечный орган. Такой же есть у горилл и шимпанзе, но отсутствует у других обезьян.

Зачем нам эккриновые железы? Чтобы без устали выделять водянистый пот. Чем выше температура, тем активнее работа желез. Исключение составляют потовые железы на ладонях и стопах, которые реагируют на наши эмоции (вспомним выражение: «Ладони вспотели от испуга»). А наш лоб и подмышки потеют и при нагреве, и при переживаниях {5} .

На каждом квадратном сантиметре лица человека находится порядка 270 потовых желез. На остальном теле — 160 на см 2. Но выше всего их концентрация на подошвах {6} — в среднем 620 на см 2.

Конечно, другие приматы тоже способны потеть. Однако у человека эта способность доведена до максимума. Его железы производят больше пота, чем железы любой другой обезьяны.

Некоторые авторы уверенно заявляют о том, что по количеству потовых желез люди рекордсмены среди обезьян. Например, антрополог Дэниел Либерман из Гарварда утверждает, что плотность эккриновых желез у человека вдвое выше, чем у шимпанзе {7} . Ссылается он, правда, на работу Монтаньи и Юна 1963 года, где таких выводов — и вообще данных по числу потовых желез у шимпанзе — мне найти не удалось… Авторы всего лишь пишут, что эккриновые железы у этих обезьян многочисленны, а плотность их сильно варьирует {8} . Очень полезно иногда не верить авторам на слово и читать первоисточники!

Добавлю, что потливость наших волосатых родственников изучена не слишком хорошо. У разных исследователей приведены разные цифры. В экспериментах Питера Хили {9} при нагреве воздуха до 40 °C два шимпанзе выделяли не больше 80 г пота с 1 м 2кожи в час. Для бабуинов этот же показатель достиг почти 100 г. В других опытах, проведенных в 1993 году {10} , с головы павиана гамадрила выделялось 329 мл/м 2в час, а с кожи груди — 185 мл/м 2(плотность пота близка к единице, т. е. 1 мл весит примерно 1 г). Это уже близко к человеческим показателям! Обратите внимание, что павианы, как и человек, живут не в лесу, а на открытой местности. Возможно, поэтому и потеют они гораздо обильнее шимпанзе.

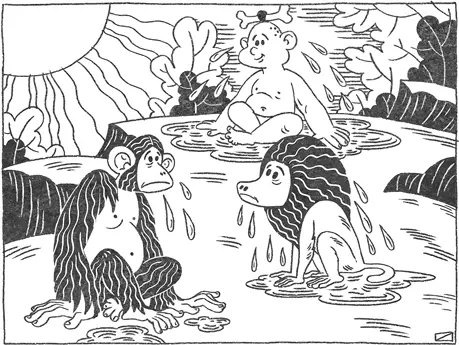

В тропическом лесу, конечно, тоже бывает жарко, но все же воздух не прогревается так, как на просторах саванн. В джунглях, как правило, нет сильного ветра, там высокая влажность, а кроны деревьев защищают от прямых солнечных лучей. Другое дело в саванне, где даже в тени, если такая найдется, температура растет за счет тепла, отраженного от земли и других поверхностей {11} . В саванне появляется ветер — вы думаете, это облегчит участь животного? Представили себе приятный освежающий ветерок? Вот только если температура воздуха ВЫШЕ температуры тела, горячий ветер будет не охлаждать, а еще сильнее нагревать вас. Зато в саванне низкая влажность, часто ниже 50 % — хорошие условия для испарения, а значит, для охлаждения с помощью пота.

Еще один вид саванных обезьян сродни нам по потливости: мартышки-гусары. Они не только живут на открытой местности, но и приобрели репутацию самых шустрых приматов. Даже их самки, нагруженные детенышами, способны долго и быстро бегать. Как же мартышки-гусары выживают в саванне, где температура воздуха днем может превышать 36 °C?

В 1980 году биологи из Гарварда поставили ряд опытов на ручном самце мартышки-гусара {12} . Обезьянку, обвешанную термодатчиками, приучили мчаться по беговой дорожке на скорости до 16 км/ч. Когда температура воздуха доросла до 53 °C, обезьяна потела с интенсивностью 300 мл/м 2в час! Рекорд среди обезьян, и это, возможно, не предел.

А что у человека? По одним данным, уровень потения людей колеблется в пределах 366–884 г/м 2в час 2. Другие приводят цифру до 1000 г с 1 м 2— и до 3 л в час с человека, правда, только короткое время при интенсивной работе. Обычно человек выделяет от 1 до 2 л пота в час [11] {13} .

Ближайшие наши конкуренты по потению — не обезьяны, а ослы и верблюды, но и они вдвое уступают человеку.

Впрочем, дело не только в количестве выделяемой жидкости. Чтобы остывать эффективнее, нужно:

— чтобы воздух свободно циркулировал у поверхности кожи;

— большое число кровеносных сосудов под кожей, чтобы быстрее охлаждалась кровь;

— наконец, хорошо бы, чтобы вода испарялась прямо с поверхности тела, забирая у него тепло.

А как же иначе, спросите вы? Но если животное покрыто волосами, то пот пропитывает шерсть и испаряется с волос, охлаждая не столько тело, сколько окружающий воздух. В этом случае эффективность потения снижается. Кроме того, шерсть создает вблизи кожи слой относительно неподвижного воздуха, препятствуя теплообмену с окружающей средой и замедляя испарение.

Любопытный эксперимент провел в середине XX века физиолог Кнут Шмидт-Нильсен. Он показал, что, если верблюда постричь, тот теряет воду в два раза быстрее {14} .

Эврика! Наши предки и лишились шерсти, чтобы эффективнее потеть. Одним из первых эту мысль кратко сформулировал в 1955 году антрополог Карлтон Стивенс Кун {15} , полагавший, что исчезновение волос позволило ветру лучше охлаждать человеческую кожу в сухих жарких условиях. Сходную идею выдвинул в 1964 году другой американский антрополог, Уэстон Ла Барр. Тогда в журнале Current Anthropology вышла статья Чарльза Хоккета и Роберта Эшера, которые представили читателям свой взгляд на процесс становления древнего человека. Важную роль, по их мысли, в эволюции предков Homo сыграла охота. Авторы развивали знакомую нам «одежную» гипотезу исчезновения шерсти. Хоккет и Эшер, кстати, предположили, что одежда первоначально служила не для согрева, а для переноски орудий (!) и развилась из «лиан, которые древние гоминиды обвязывали вокруг своего торса» {16} .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Александр Соколов - Странная обезьяна [Куда делась шерсть и почему люди разного цвета]](/books/1066936/aleksandr-sokolov-strannaya-obezyana-kuda-delas-sh.webp)