Полина Лосева - Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться

- Название:Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9314-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Полина Лосева - Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться краткое содержание

В своей книге биолог и научный журналист Полина Лосева выступает в роли адвоката современной науки о старении и рассказывает о том, чем сегодня занимаются геронтологи и как правильно интерпретировать полученные ими результаты. Кто виноват в том, что мы стареем? Что может стать нашей защитой от старости: теломераза или антиоксиданты, гормоны или диеты? Биологи пока не пришли к единому ответу на эти вопросы, и читателю, если он решится перейти от размышлений к действиям, предстоит сделать собственный выбор.

Эта книга станет путеводителем по современным теориям старения не только для биологов, но и для всех, кому интересно, как помочь своему телу вести неравную борьбу со временем.

Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все эти карты в пользу долгой жизни землекоп смог разыграть лишь благодаря сложной социальной структуре. В колонии землекопов размножается только царица и несколько самцов, остальные особи к репродукции не допущены и занимаются бытовыми делами: копают тоннели, защищают колонию от редких хищников, воспитывают потомство. Но время от времени кто-то из "элиты" гибнет (особенно этому способствует своевременный удар лапой), и тогда один из "простых смертных" занимает его место и принимает участие в размножении. Получается, что каждый рядовой землекоп проводит жизнь в ожидании своего звездного часа – а значит, больше потомства оставят те особи, которые его дождутся. Именно поэтому каждому землекопу в отдельности выгодно жить долго, и отбор на долголетие действует на всех особей в популяции с одинаковой силой.

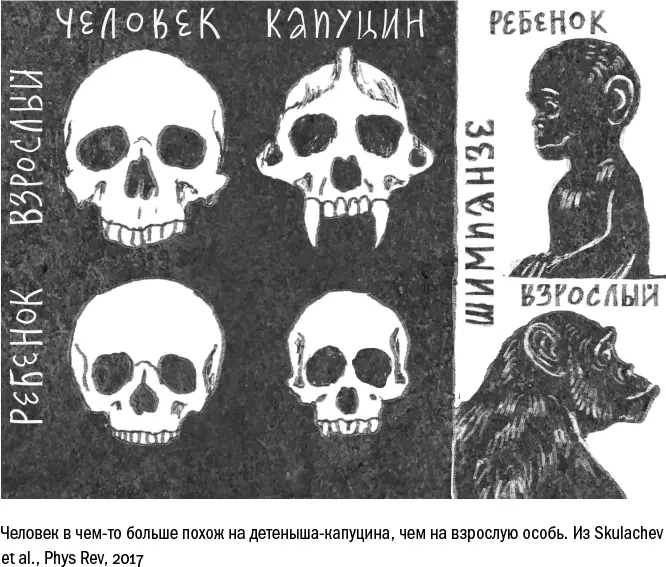

Наконец, еще одна важная черта на портрете долгожителя – долгое детство. Голый землекоп приобрел ее, и этим принципиально отличается от своих родственников-грызунов. Считается, что голые землекопы произошли от предков современных мышей и крыс путем неотении [84] Skulachev V. P. et al. Neoteny, Prolongation of Youth: From Naked Mole Rats to "Naked Apes" (Humans) // Physiological Reviews. 2017 Apr; 97 (2): 699–720.

– то есть сохранили "детские" признаки дольше положенного.

Если мы сравним новорожденного крысенка, взрослую крысу и взрослого землекопа, то увидим, что последний гораздо сильнее похож на первого, чем на вторую. У голых землекопов голая кожа, слабое зрение и отсутствуют ушные раковины – совсем как у детенышей грызунов. У них продолжают делиться нейроны в мозге даже в зрелом возрасте. Да и способность обходиться без кислорода, возможно, сохранилась с эмбрионального периода, когда детенышу предстояло пережить роды и не задохнуться. Получается, что голый землекоп растянул свое детство на десятки лет.

Таким образом, голый землекоп не является исключением из правил, а лишь подтверждает их. Его удивительное долголетие – результат удачного стечения обстоятельств, он собрал в себе практически все свойства, характерные для долгожителей, спрятался от хищников, выстроил сложную социальную структуру и остался в некотором роде вечным ребенком. И по всем этим характеристикам у голого землекопа удивительно много общего с человеком.

Еще немного о человеке

По сравнению с прочими млекопитающими, человек справляется с проблемой долголетия довольно неплохо. Дольше нас, как я уже упоминала, живут только некоторые киты, а продолжительность жизни человекообразных обезьян меньше, чем у людей, по крайней мере в два раза.

И это неспроста: когда мы начинаем перечислять условия, необходимые для долгой жизни, то оказывается, что все они у человека уже есть.

Начнем с того, что наша жизнь давно уже не зависит от хищников. В этом смысле верхнего предела нашему долголетию нет, и необходимости быстро взрослеть и размножаться тоже нет, зато есть возможность жить как можно дольше.

Кроме того, у нас достаточно сложная социальная структура. Несмотря на то что далеко не все биологи признают человека эусоциальным животным, устройство нашего общества благоприятствует долгой жизни. Об этом говорит, например, "гипотеза бабушек" [85] Hawkes K. et al. Grandmothering, menopause, and the evolution of human life histories // PNAS. 1998 Feb; 95 (3): 1336–1339.

, согласно которой одна из причин нашего долголетия – формирование семей. На каком-то этапе эволюции древние люди начали доживать до того, чтобы увидеть своих внуков. И в этот момент оказалось, что наличие бабушки или дедушки – выгодное приобретение для семьи: пока старшее поколение следит за детьми, среднее поколение может охотиться, добывать пищу, защищать семью от врагов или рожать новых детей. Поэтому на каком-то этапе естественный отбор вполне мог способствовать нашему долгожительству.

Многие суперспособности голого землекопа можно объяснить затянувшимся детством, и здесь человек тоже не отстает. В 1926 году голландский анатом Людвиг Больк выдвинул теорию, согласно которой человек – тоже неотеническое животное. Больк привел несколько десятков признаков, которые сближают нас с детенышами обезьян, и список продолжает пополняться. Среди этих признаков, например, форма черепа и низкий уровень внутривидовой агрессии, высокая пластичность мозга (который продолжает развиваться и после рождения) и экспрессия ряда генов. В мозге даже у взрослого человека есть области [86] Goyal et al. Persistent metabolic youth in the aging female brain // PNAS. 2019 Feb; 116 (8): 3251–3255.

, в которых сохраняется ускоренный, "детский" тип обмена веществ. Поэтому можно сказать, что в чем-то мы повторили успех голых землекопов и тоже имеем право считаться вечными детьми.

Человек вписывается в портрет среднестатистического животного-долгожителя не хуже, чем многие чемпионы из мира животных. И хоть мы не можем похвастаться низкой температурой тела или нечувствительностью к боли и не научились сопротивляться раку и регенерировать (что, впрочем, силами медицины рано или поздно станет возможно), мы создали себе все условия для того, чтобы повторить рекорды других позвоночных. По крайней мере, долгое время естественный отбор способствовал тому, чтобы мы жили долго, а судя по тому, что средняя продолжительность жизни человека растет, – продолжает способствовать и сейчас. Знакомство с животными-рекордсменами говорит лишь о том, что мы мало чем отличаемся от них принципиально. А значит, долгая счастливая жизнь – остережемся пока говорить о бессмертии – для нас теоретически возможна.

4. Человек подопытный: Как искать таблетку от старости

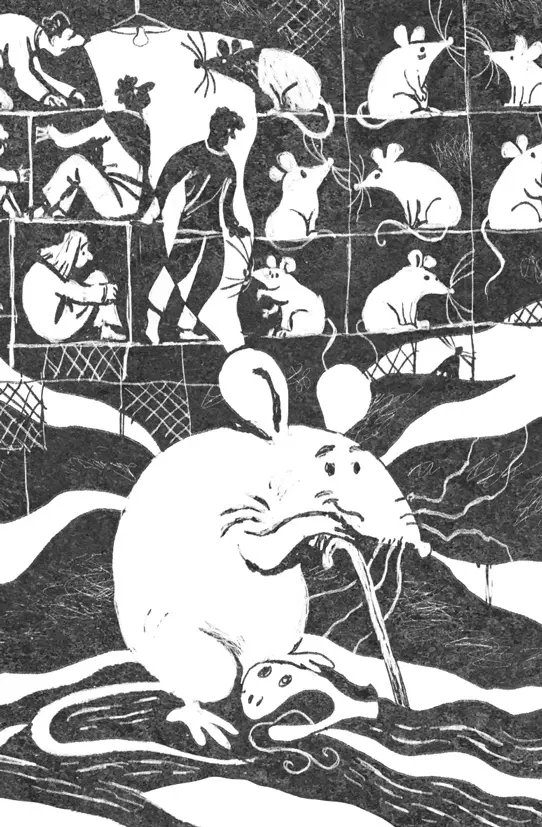

Большинство моих коллег по кафедре биологии развития избегали работы с млекопитающими. С лягушками все гораздо проще: много икринок развиваются отдельно от матери, геометрия простая, будто специально создана для микрохирургических операций. То ли дело зародыш человека или даже мыши: вне матки проживет максимум две недели, ткани расположены затейливо, оперировать неудобно, чуть что – умирает. "Рискованное занятие", – решали мы и отправлялись работать с милыми сердцу амфибиями.

Такого рода истории можно услышать от биологов самых разных направлений, от генетиков до физиологов. Человек – самый неудобный объект исследования из всех возможных, самый громоздкий и сложно устроенный. Никто так сильно не мешает поиску таблеток от старения людей, как сам человек, который отказывается примерять на себя роль лабораторного животного. В этой главе мы поговорим о том, что мешает человеку поставить эксперимент на себе самом и какие уловки приходится придумывать, чтобы получить хоть какие-то результаты и двигаться дальше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: