Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]

- Название:Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117363-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В норме у всех людей в процессе поведенческих актов задействованы как структуры подкорки, так и области новой коры мозга.

Нейрохимическая теория, или Как работают препараты для мозга

Мы с вами выяснили, что интерпретировать нервно-психические коды с позиций современной науки пока невозможно по целому ряду причин. Сейчас мы знаем, что есть цепочки из нервных клеток, по которым бегает нервный импульс. И бесконечное множество цепочек (объединяющихся в сети) обеспечивает самые разнообразные процессы обработки информации в мозге.

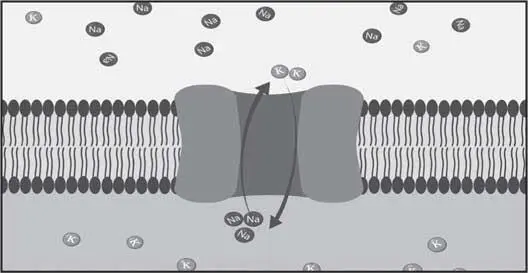

Строго говоря, как такового электрического импульса (да еще, как иногда это представляют в компьютерных моделях, со светящимися или искрящимися потоками световой энергии) в нервной системе нет. Вместо этого в результате выброса нейромедиатора происходит открытие ионных каналов (пор) для заряженных частиц. Эти поры находятся в мембране нервной клетки. Через них могут перемещаться ионы натрия, калия, хлора и так далее.

На самом деле правильнее говорить о потенциале действия, а не о нервном импульсе. Потенциал действия – это такая волна возбуждения, которая перемещается по мембране нервной клетки в виде кратковременного изменения мембранного потенциала на некотором участке.

Положительно заряженных ионов натрия ( Na + ) в 20–30 раз больше вокруг нейрона, чем внутри него. Из-за этого наружная поверхность мембраны нейрона заряжена положительно по отношению к внутренней поверхности этой же мембраны. Но когда медиатор связывается с рецепторами, происходит открытие натриевых каналов (пор). И положительно заряженные ионы натрия ( Na + ) поступают внутрь нейрона. Из-за этого мембрана нервной клетки приобретает условный отрицательный заряд (ведь положительно заряженные ионы Na + уже утекли внутрь). Причем происходит эта смена заряда не сразу на всей мембране клетки, а на каком-то небольшом ее участке.

Рис. 28. Участок мембраны нейрона с ионными каналами (компьютерная модель)

И так постепенно, участок за участком, по мембране (в том числе и по длинному отростку) происходит смена заряда. Предыдущий кусочек мембраны как бы подначивает следующий участок менять заряд (как в цепной реакции). Таким образом, потенциал действия – это физиологическая основа нервного импульса.

Конечно, это очень упрощенная схема, потому что в процессе передачи импульса (возникновения потенциала действия) могут принимать участие и другие молекулярные системы.

Но в действительности, несмотря на понимание описанных выше биофизических и химических механизмов, у науки пока нет хорошо работающей модели мозга. Нужна такая модель, которая бы подробно отражала все аспекты его деятельности.

Фармакологи, медики и физиологи XX века активно искали вещества, с помощью которых можно было бы воздействовать на наше поведение. Наряду с открытием первых нейромедиаторов шел поиск препаратов, способных воздействовать на них. Так постепенно зарождалась нейрохимическая парадигма работы мозга.

Принцип воздействия нейромедиаторов на разные рецепторы

Как мы уже выяснили ранее, нейромедиаторы связываются со специфическими белковыми комплексами – рецепторами, после чего проводится нервный импульс. Причем узнавание происходит по принципу «ключ к замку», то есть лишь специфическая молекула конкретного нейромедиатора подходит определенному рецептору. Чтобы дальше понимать, как действуют нейромедиаторы, а также различные препараты, нужно всего лишь уяснить базовые принципы работы рецепторов на поверхности клеток мозга.

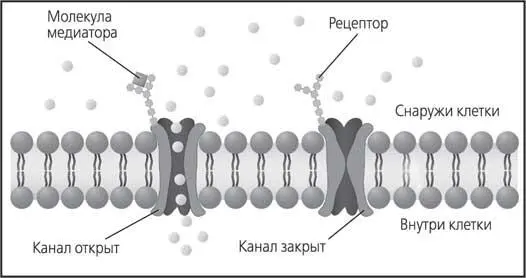

Существует два основных типа рецепторов. Первый тип имеет прямую связь с порами (ионными каналами) для заряженных частиц. Такой рецептор называется ионотропным. Как только медиатор связался с ним, пора открывается и частицы устремляются внутрь клетки (рис. 29).

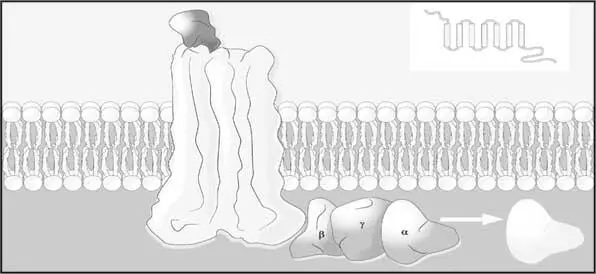

Другой тип рецепторов называют метаботропным. Та-кие рецепторы не связаны напрямую с ионным каналом, но соединены с системой биологически активных молекул. Когда нейромедиатор связывается с таким рецептором, в клетке изменяется метаболизм.

Метаботропный рецептор, связавшись с нейромедиатором, посылает сигнал целой системе физиологически активных молекул внутри клетки. Например, это могут быть G -белки. А они уже проводят сигнал дальше, после чего происходит либо открытие, либо закрытие ионных каналов. Не нужно сейчас пытаться все это запомнить. Постарайтесь просто понять принцип действия: рецептор как бы активирует сигнальную систему, принимающую решение о том, что делать с порами (ионными каналами) клетки (рис. 30).

Обратите внимание, что обычно сигнальные системы состоят из множества молекул (они называются молекулами-посредниками). Возникает закономерный вопрос: а почему бы бабуле-природе не сделать все каналы ионотропными, чтобы не заморачиваться со всякими молекулами-посредниками?

Рис. 29. Ионотропный рецептор

Предполагают, что дело тут в усилении сигнала. Одна молекула нейромедиатора, задействовав один рецептор, приводит к активации многих других молекул. Если рецепторов несколько, может быть открыто сразу множество каналов. Метаботропные рецепторы влияют на активность всей клетки, в то время как ионотропные – оказывают лишь локальное воздействие на небольшой по площади участок мембраны клетки вокруг самого рецептора. Более того, метаботропные рецепторы работают медленнее, но и эффект длится дольше.

Тормозные и возбуждающие нейромедиаторы

Стоит отметить, что физиологически нейромедиаторы бывают тормозными и возбуждающими. Из названий понятно, что одни активируют (запускают) работу систем мозга, другие, напротив, тормозят.

Если нейромедиатор связывается с рецептором и увеличивается поступление ионов Na + и Ca 2+ внутрь клетки, что приводит к возникновению потенциала действия и проведения нервного импульса, он называется возбуждающим.

Рис. 30. Метаботропный рецептор. Изображена система молекул, которые активируются в ответ на присоединение нейромедиатора к рецептору

Если же при связывании нейромедиатора с рецептором наблюдается поступление ионов хлора ( Cl -) внутрь клетки и выход ионов калия ( К + ) из нее, что приводит к снижению ее возбудимости, речь идет о тормозном процессе. По сути, механизм торможения или возбуждения сводится к связыванию нейромедиаторов с рецепторами и последующему открытию пор (ионных каналов) для тех или иных заряженных частиц. Как ни крути – далеко от нейромедиаторов уйти не получается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]](/books/1074310/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/1060982/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/1060984/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher: SelfPub]](/books/1067666/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub.webp)