Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]

- Название:Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117363-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно ли улучшить память?

На сегодняшней день остается нерешенной проблема развития (или улучшения, если хотите) памяти. Вы уже поняли, что она бывает краткосрочной и долгосрочной. Существует еще и среднесрочная – промежуточная между краткосрочной и долгосрочной. Мы не будем затрагивать великое множество самых разных классификаций, остановимся лишь еще на одном из видов. Есть такой вид памяти – обыденная. Именно ее мы задействуем в повседневной жизни. Это та самая память, которую мозг запускает, когда надо решить конкретную задачу.

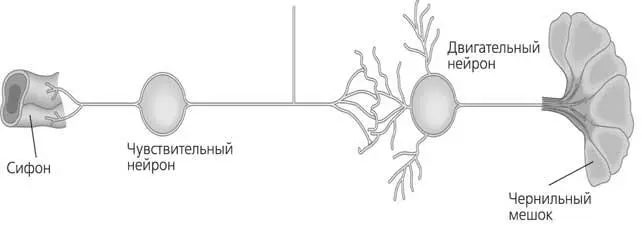

Рис. 49. Схематическое изображение ключевых нейронов (чувствительный, двигательный) и органов (сифон и чернильный мешок) аплизии

К примеру, супруга пишет на листке список покупок, затем просит прочесть его и кладет в карман своему спутнику жизни. Он, как это часто бывает, по дороге из автомобиля список теряет. Приходит в супермаркет, гуляет по нему, гуляет и сначала покупает то, что вроде запомнил: «Были яйца, морковь, что-то еще… так, надо список достать». В какой-то момент он осознает, что потерял список. И начинает судорожно вспоминать его пункты, понимая, что получит выговор, если не купит того, что просила жена. И вот то, что он вспомнит из этого списка, и будет его обыденной памятью! Согласитесь, нам всем, вообще-то, полезно обладать хорошей обыденной памятью. Никто не хочет получать нагоняи из-за своей забывчивости. А теперь грустная новость: наука не знает ни одного безопасного способа улучшить эту злосчастную обыденную память. Почему?

Мы уже упоминали Нобелевского лауреата Эрика Кэндела. Он открыл клеточный механизм запоминания информации.

Кэндел выбрал в качестве объекта исследований аплизию – моллюска, которого еще называют морским зайцем. И сделал он это неспроста. Причин было две: крупные нервные элементы и относительно простое устройство нервной системы.

У аплизии аспекты памяти представляют собой простые рефлекторные дуги, состоящие из небольшого числа довольно крупных нервных клеток. Синапсы в них увидеть достаточно легко.

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на рис. 49.

Во время эксперимента моллюску осторожно задевали сифон, вслед за этим моментально наносили сильный удар по хвосту. Для животного это несомненный стресс, и некоторое время оно реагирует на легкое прикосновение к сифону бурной защитной реакцией. Через небольшой промежуток времени (меньше часа) моллюск забывает. Это мы можем обозначить как кратковременную память (из нашей первой упомянутой классификации).

Но если подобную процедуру повторить несколько раз (семь, восемь и более), мы сформируем у моллюска стойкий рефлекс. Это вариант долговременной памяти.

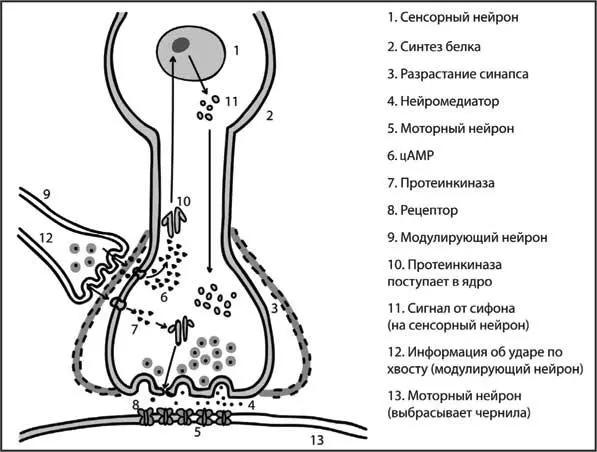

Взгляните на рис. 50. Он позволит детальнее сориентироваться, что же происходит внутри клеток аплизии.

Рис. 50. Схема синапсов (контактов между нервными клетками) аплизии

На схеме мы видим модулирующий нейрон (получает информацию от хвоста), моторный (заставляет мышцы жабры, которая расположена рядом с чернильным мешком, работать и выбрасывать чернила) и сенсорный (или чувствительный, он получает сигнал от сифона). Для удобства мы пронумеруем синапсы.

Если в момент прикосновения к сифону модулирующий нейрон «молчит» (по хвосту не бьют), в синапсе 1 (между моторным и сенсорным) выбрасывается немного нейромедиатора. Этого количества не хватает, чтобы моторный нейрон возбуждался. Вообще, чтобы импульс прошел, нужно достаточно много медиатора (одной-двух молекул не хватит).

Однако удар по хвосту вызывает параллельный процесс – выброс нейромедиатора в синапсе 2 (между модулирующим и сенсорным). А это приводит к очень ощутимым изменениям в поведении синапса 1.

В окончании сенсорного нейрона синтезируется вещество цАМФ (циклический аденозинмонофосфат). Молекулы этого вещества активизирует регуляторный белок под названием протеинкиназа А .

Что же происходит дальше. В клетке много разнообразных систем. Многие нужны для амплификации (усиления сигнала). Скажем, одна молекула может активировать несколько больших биохимических каскадов (последовательных наборов превращений). Так вот, протеинкиназа А и является такой волшебной молекулой. Она активирует (как бы переводит в рабочую форму) ряд других белков таким образом, что синапс 1 (в ответ на прикосновение к сифону) начинает вырабатывать больше медиатора. А это в свою очередь приводит к тому, что моторный нейрон возбуждается. Это и есть кратковременная память. Пока в окончании сенсорного нейрона (в районе синапса) много активной протеинкиназы А , передача к мышцам чернильного мешка осуществляется эффективно.

Из-за синтеза протеинкиназы А происходит функциональное изменение синапса (он чуть лучше проводит импульс, но структурно пока не меняется), но его мощность невелика.

Объем кратковременной памяти сильно ограничен: у человека это менее 10 элементов. Если воздействие не повторяется, то информация о нем сохраняется в памяти всего несколько минут. Вот почему мы вспоминали в главе про внимание формулу «5 ± 2».

Если прикосновение к сифону сопровождать ударом по хвосту много раз подряд, протеинкиназы А становится очень много. Ее молекулы проникают через поры (они используются для транспорта РНК) в ядро сенсорного нейрона. В ядре активируется особый белок – транскрипционный фактор CREB . Этот белок умеет включать гены и содействовать считыванию информации с молекулы ДНК. Запускается ряд генов, которые заставляют синапс разрастаться (увеличивать свою площадь). Это показано пунктиром на схеме.

В некоторых случаях у окончания сенсорного нейрона появляются дополнительные отростки. Таким образом происходит архитектурная перестройка клетки. С этого момента даже легкое прикосновение к сифону (совсем слабое возбуждение сенсорного нейрона) сразу приводит к выбросу чернил (ответу моторного нейрона). Это и есть долговременная память.

На рис. 51 показано, как происходит перестройка синапсов во время обучения. Как мы видим, возможны и другие механизмы, например укорочение шейки шипика (синапса). Сопротивление падает, и сигнал проходит быстрее. Соответственно, сокращается и время реакции. И мы быстрее вспоминаем.

Иными словами, кратковременная память связана с образованием молекул и временными функциональными изменениями в окончаниях нейронов. А вот долговременная память возникает только в тех ситуациях, когда произошли структурные изменения в контактах между клетками. Вот почему так важно повторение ранее изученного материала. Только оно позволяет сначала накапливать много протеинкиназы А , а затем вызывать архитектурные изменения в контактах клеток. Как говорится в первой части всем известной пословицы, повторение – мать учения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]](/books/1074310/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/1060982/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/1060984/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher: SelfPub]](/books/1067666/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub.webp)