Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]

- Название:Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-117363-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зачем мозг отгораживается от всего организма

Помимо проводящих возбуждение синапсов, клетки нервной системы формируют структуру мозга с помощью других типов контактов. Для соединения друг с другом они используют плотные контакты, названные так из-за близкого прилегания клеток друг к другу в этом месте. По строению они схожи с электрическими синапсами.

В области плотного контакта мембраны нейронов находятся на расстоянии 3–5 нм. Это создает барьер для проникновения больших молекул. Таким образом, клетки химически изолированы друг от друга. Через такие контакты нервный импульс не передается.

В 1885 году немецкий врач Пауль Эрлих ввел краситель в кровь крысы и обнаружил, что все внутренние органы окрасились, а мозг нет.

Его ученик Эдвин Голдман провел похожий эксперимент, однако он ввел краситель непосредственно в спинномозговой канал. В результате мозг окрасился в синий цвет и весь краситель оставался в нем. При этом остальные органы не окрасились.

На основе полученных данных Голдман предположил, что между мозгом и кровью (омывающей все органы) существует барьер – своего рода стена. Получалось, что мозг, словно иноземец, отгораживался от остального организма. Но зачем?

В 1898 году врачи-исследователи Артур Бдиль и Рудольф Краус показали, что при введении желчных кислот в кровеносное русло опасных последствий для мозга не возникало. Но прямая инъекция в ткань мозга вызывала кому. Иными словами, токсический эффект.

В 1921 году швейцарская и советская исследовательница Лина Штерн в сообщении женевскому медицинскому обществу писала:

Между кровью с одной стороны и спинномозговой жидкостью с другой есть особый аппарат, или механизм, способный просеивать вещества, обыкновенно присутствующие в крови или случайно проникшие в нее. Мы предлагаем называть этот гипотетический механизм, пропускающий одни вещества и замедляющий или останавливающий проникновение других веществ, гематоэнцефалическим барьером.

Термин «гематоэнцефалический барьер» (ГЭБ) вошел в научный обиход. Но долгое время многие особенности функционирования ГЭБ оставались неясны. Ученые и врачи до второй половины XX века и не подозревали, сколько хлопот он доставит современной терапии заболеваний мозга, хотя и осознавали физиологическое значение барьера. Им оставалось лишь ждать новых методов исследований.

Впоследствии выяснилось, что в организации ГЭБ активное участие принимают вспомогательные клетки мозга. Их называют глиальными. Они не могут передавать нервный импульс и вместо этого служат помощниками для нейронов, доставляя питательные вещества, нейромедиаторы, удаляя метаболиты.

Кто в мозге охраняет границы?

Давайте разберемся, из чего складывается барьер и почему с ним столько хлопот у медиков XXI века.

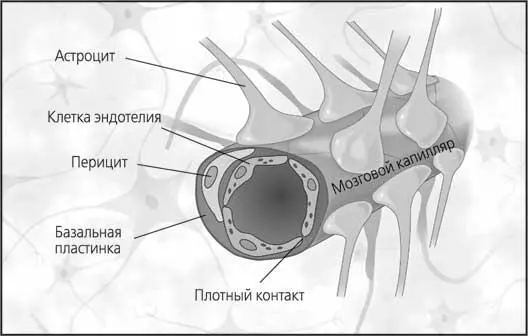

Рис. 9. Схематическое изображение ГЭБ (поперечный срез сосуда)

ГЭБ преимущественно складывается из клеток эндотелия (выстилающих кровеносные сосуды), перицитов (клетки соединительной ткани) и астроцитов (вспомогательные глиальные клетки).

Многим из нас кажется, что кровеносные сосуды похожи на колбы. Мы все хорошо знаем, что у большинства известных нам жидкостей нет ни малейшего шанса просочиться через стекло, ведь оно непроницаемо для влаги. Даже в школьном кабинете химии все мерные сосуды стеклянные. Мы не берем в расчет специфические кислоты, такие как плавиковая, которая представляет собой соединение фтора и водорода ( HF ). (Это крайне агрессивная жидкость, способная при некоторых условиях разъедать даже стекло; хоть она и не входит в разряд сильных кислот, эта кислота очень токсична для человека.) Ее можно отнести к экзотическим исключениям.

Итак, с колбами мы разобрались. А что же с сосудами?

Методами электронной микроскопии удалось обнаружить промежутки и даже настоящие щели (до 1000 нм) в сосудах большинства тканей. Вспомните, для сравнения, в химическом синапсе щель около 40 нм. И туда еще помещаются рецепторы и нейромедиаторы! А тут целых 1000 нм! Через эти щели во многих органах циркулирует вода с растворенными в ней соединениями.

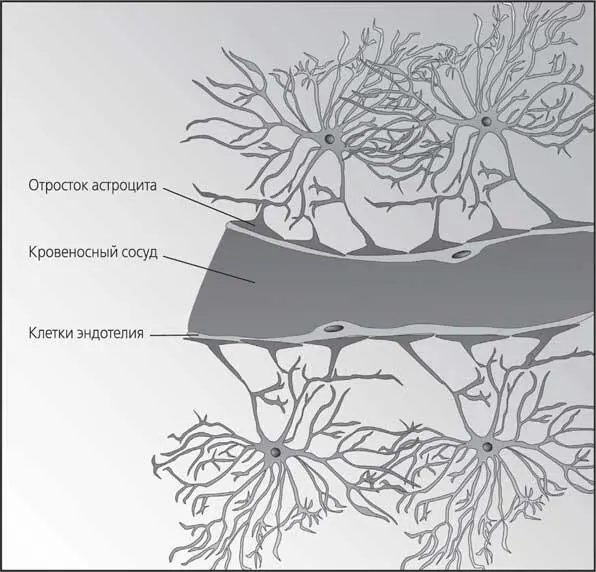

Рис. 10. Схематическое изображение ГЭБ (продольный срез сосуда)

В сосудах мозга же никаких промежутков нет (ни больших ни малых). Все запаяно и состыковано, молекула к молекуле. И тут как раз срабатывает эффект стеклянной колбы.

Такая стыковка осуществляется за счет плотных контактов. Белки, словно плотными шелковыми нитями, сшивают мембраны соседних клеток.

Клетки астроциты держатся от сосуда чуть в стороне, оставляя небольшой просвет (около 20 нм). Из-за многочисленных отростков астроциты похожи на малюсенькие звездочки. На концах отростков находятся пластинчатые расширения, которыми они и обхватывают сосуд (оставляя, как уже было упомянуто, небольшой зазор).

Эти пластинчатые расширения подгоняются друг к другу так, чтобы образовывалась единая, опоясывающая кровеносный сосуд структура. Отростки астроцитов можно сравнить с присосками. Эти ножки с присосками вытягивают из крови нужные нейронам питательные компоненты. Сама нервная клетка не может активно питаться. Ее кормят астроциты.

Таким образом, у нас возникает труба в трубе с зазором – своеобразный трехслойный барьер. Можно подумать, что он ничего не пропускает. Но на самом деле ГЭБ свободно пропускает некоторые относительно некрупные молекулы (воды, мочевины, глицерина, кофеина, ряда аминокислот и других веществ). Они проходят через плотные контакты между клетками эндотелия.

Получается, наша колба, хоть и «спаяна» без промежутков, имеет свои особенности. Она создана бабулей-природой, чтобы пропускать только нужное.

Это связано с тем, что мембраны клеток состоят не из оксида кремния, как стекло, а из гораздо более крупных органических молекул (между ними, кстати, тоже есть небольшие зазоры). Мембраны могут избирательно погружать в себя ряд веществ. Так некоторые молекулы и транспортируются мембраной.

Существует еще несколько вариантов переноса веществ (все мы подробно рассматривать не будем, чтобы не перегружать материал терминологией). Например, активный транспорт осуществляется за счет специфических белков-транспортеров. Они связываются с веществом и протаскивают его через мембрану. Как видите, самостоятельно вещество проникнуть из сосуда (или обратно) не может. Только связавшись со специальным белком. Белок-транспортер можно сравнить с ключником или сторожем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Илья Мартынов - Мозг. Как он устроен и что с ним делать [litres]](/books/1074310/ilya-martynov-mozg-kak-on-ustroen-i-chto-s-nim-del.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать. Том 2 [СИ]](/books/1060982/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij.webp)

![Арсений Сухоницкий - Эмгед Гард / Мне достался божий сценарий и я не знаю, что с ним делать [СИ]](/books/1060984/arsenij-suhonickij-emged-gard-mne-dostalsya-bozhij.webp)

![Илья Мартынов - Ретенция [publisher: SelfPub]](/books/1067666/ilya-martynov-retenciya-publisher-selfpub.webp)