Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]

- Название:Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9192-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres] краткое содержание

Именно эти немногочисленные виды, как считает Уилсон, демонстрируют предысторию человеческих социальных моделей.

«Эусоциальность» – новаторская работа в области эволюционной теории, написанная доступным языком и наполненная интересными наблюдениями, которая заставляет читателя многое переосмыслить.

Уилсон сосредотачивает внимание не на устройстве нашего мозга, а на истинном, по его мнению, источнике нашего превосходства над другими видами – способности к совместному труду.

Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Примером относительно быстрой эволюции был рост мозга у гоминид: с 900 см 3у Homo habilis до 1400 см 3у их потомков – Homo sapiens . Напротив, виды цикад и крокодилов по большинству признаков почти не изменились за последние 100 млн лет. Поэтому их обоснованно называют «живыми ископаемыми».

Теперь рассмотрим вопрос социобиологии, имеющий принципиальное значение для понимания эволюции биологической организации. Это фенотипическая пластичность, то есть объем изменчивости фенотипа (совокупности признаков, предписываемых генотипом), определяющийся средовыми различиями. Тип и пределы пластичности, поскольку они также являются генетическими признаками, тоже могут эволюционировать. В одной из крайних точек предписывающие пластичность гены могут определяться естественным отбором, допуская только один признак из множества возможных, например цвет глаз, наследуемый конкретным человеком. В другой точке пластичность также может эволюционировать, порождая множество возможных исходов, соответствующих тем вызовам, которые ставит перед видом среда.

В этом случае фенотипическая пластичность все равно предписывает строго генетическое правило, например: ешь свежую еду, избегай испортившихся продуктов (если только ты не падальная муха или стервятник).

Запрограммированная фенотипическая пластичность может иметь гораздо больше нюансов, чем способно передать любое краткое определение. Например, генотип представителей вида может измениться таким образом, чтобы предписывать то, что психологи называют подготовленным обучением, – склонность к тому, чтобы быстро учиться и отвечать на определенные стимулы сильнее в сравнении с другими подобными стимулами. Здесь часто используется термин «импринтинг». Детеныш может за один раз запомнить определенную форму или запах из множества ему подобных и впоследствии давать нужную реакцию только на него. Вылупившиеся гусята могут привязываться не только к своей матери-гусыне, а к первому увиденному ими быстро движущемуся объекту. Новорожденная антилопа запечатлевает по запаху свою мать, а та, в свою очередь, тоже реагирует на запах своего детеныша. Муравей запоминает запах своей колонии в течение нескольких дней – от вылупления из яйца до полного созревания – и сохраняет лояльность к своей колонии до конца жизни. Если рабочий муравей, будучи еще несозревшей куколкой, оказывается захвачен муравьями-рабовладельцами, то происходит импринтинг запаха чужой колонии, и муравей будет атаковать своих сестер по колонии, в которой появился на свет.

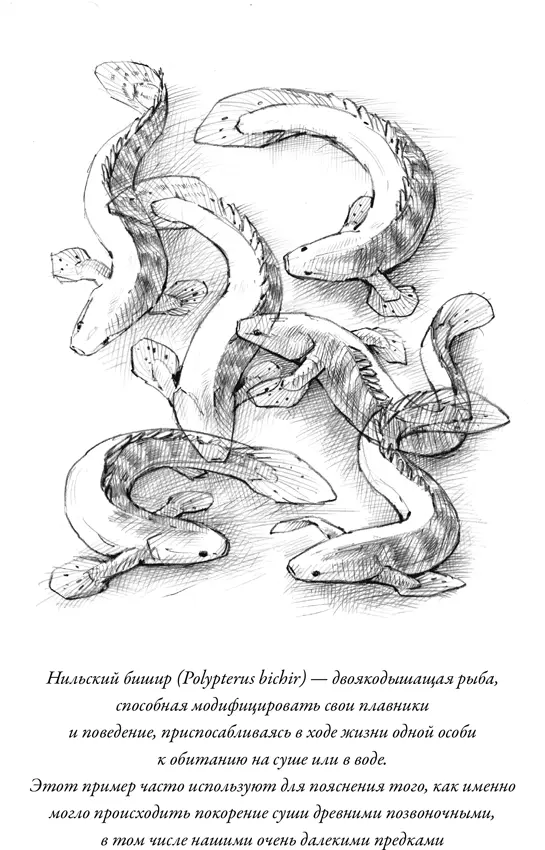

Крайне важным примером фенотипической пластичности является нильский бишир ( Polypterus bichir ) – один из видов рыб, имеющих два органа дыхания и способных выбираться из воды и ползать по суше. Бишир и другие двоякодышащие рыбы часто упоминаются как близкие родственники животных, вышедших из воды на сушу около 400 млн лет назад, в палеозойскую эру, и впоследствии эволюционировавших в наземных амфибий. Другими словами, это та эволюционная линия, что перешла из одного мира в другой. Серия экспериментов, недавно проведенных исследовательской группой Эмили Станден из Университета Оттавы, добавляет достоверности этому сценарию. Исследователи восемь месяцев содержали только что вылупившихся мальков бишира на суше, после чего сравнивали их с другими биширами, выращенными в воде. Выросшие на суше биширы ползали более быстро и ловко, чем выросшие в воде. Они держали голову выше и меньше размахивали хвостом. Изменилась даже их анатомия: кости в передней части тела росли так, что плавники стали лучше исполнять функцию ног.

Пример этого и других ныне живущих видов показывает, как пластичная экспрессия генов в анатомии и поведении может облегчать значительные адаптационные перемены – и вполне могла делать то же самое в ситуации главных эволюционных переходов.

Соответственно, если следовать этой логике, разделение на касты среди муравьев и термитов было достигнуто эволюцией за счет предельных форм фенотипической пластичности. Такое открытие сделал Дарвин, и, по его словам, именно оно помогло сформулировать теорию эволюции путем естественного отбора. Рабочие муравьи – значительно измененные стерильные самки – весьма озадачили великого натуралиста. В «Происхождении видов» он пишет: «Я не стану останавливаться здесь на этих различных случаях и ограничусь разбором одной особой трудности, которая сначала казалась мне непреодолимой и действительно роковою для всей теории. Я имею в виду бесполых, или стерильных, самок в сообществах насекомых, ибо эти бесполые особи нередко очень сильно отличаются по инстинкту и строению как от самцов, так и фертильных самок и, будучи стерильными, не могут производить себе подобных» [1].

Идея, представленная Дарвином в «Происхождении видов», – это первое упоминание понятия об эволюции пластичности генов. В этой работе также впервые вводится теория группового отбора, при котором под действием наследственных признаков происходит расширенная социальная эволюция целых колоний, а не только отдельных особей внутри колоний, которые (колонии), в свою очередь, становятся целью естественного отбора:

Однако эта трудность, хотя и кажется непреодолимой, уменьшается и, по моему мнению, даже совершенно исчезает, если вспомнить, что отбор может быть применен к семье так же, как и к отдельной особи, и привести к желательной цели. Так, обладающий приятным вкусом овощ оказывается в котле и погибает; но овощевод сеет семена того же вида и ожидает получить примерно такой же урожай… Отсюда мы должны заключить, что слабые модификации в строении и в инстинкте, стоящие в связи со стерильностью некоторых членов сообщества, оказались полезными: фертильные самки и самцы благодаря этому процветали и, в свою очередь, передали своим размножающимся потомкам склонность производить стерильных особей с теми же модификациями. Этот процесс должен был повторяться много раз, прежде чем образовалось это удивительное различие между фертильными и стерильными самками одного и того же вида, которое мы наблюдаем у многих социальных насекомых [2].

Дарвин предвосхитил открытие этих двух процессов – контролируемой пластичности в экспрессии генов и группового отбора – и создал теорию эволюции путем естественного отбора. Далее я продемонстрирую, как все это приводит нас к современному пониманию величайших достижений эволюции, в том числе происхождения сообществ и нашего места в мире.

2

Великие эволюционные переходы

Биологическая история Земли началась со спонтанного возникновения жизни, которая развивалась миллиарды лет в процессе формирования клеток, органов и организмов и в ходе последнего этапа – относительно короткого, он начался около 2–3 млн лет назад – создала вид, способный разобраться в том, как все это происходило. Человечество, наделенное постоянно развивающимся языком и силой абстрактного мышления, сумело отчетливо представить себе этапы, приведшие к появлению человека. Эти этапы называют «великими эволюционными переходами». Вот они:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Эдвард Уилсон - Эусоциальность [Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные] [litres]](/books/1075961/edvard-uilson-eusocialnost-lyudi-muravi-golye.webp)

![Карина Демина - Моя свекровь и другие животные [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1095131/karina-demina-moya-svekrov-i-drugie-zhivotnye-litr.webp)