Марко Магрини - Мозг. Инструкция пользователя

- Название:Мозг. Инструкция пользователя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-110388-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марко Магрини - Мозг. Инструкция пользователя краткое содержание

Мозг. Инструкция пользователя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вазопрессин

Гормон вазопрессин играет роль нейротрансмиттера и нейромодулятора и состоит из девяти аминокислот. Помимо чисто физиологических функций – диуретика и сосудосуживающего средства – эта молекула имеет стратегическое значение для человеческого мозга: она отвечает за продолжение рода. Вазопрессин влияет на социальное поведение, сексуальное влечение и привязанность в паре. В биологии в качестве классического примера приводится жизнь удивительного грызуна Microtus ochrogaster, обитающего на американском Среднем Западе: этот хомячок никогда не изменяет своей подруге и славится редкой моногамией (не очень распространенное в среде млекопитающих явление). Если этот образец верности лишить вазопрессина – он тут же пускается во все тяжкие.

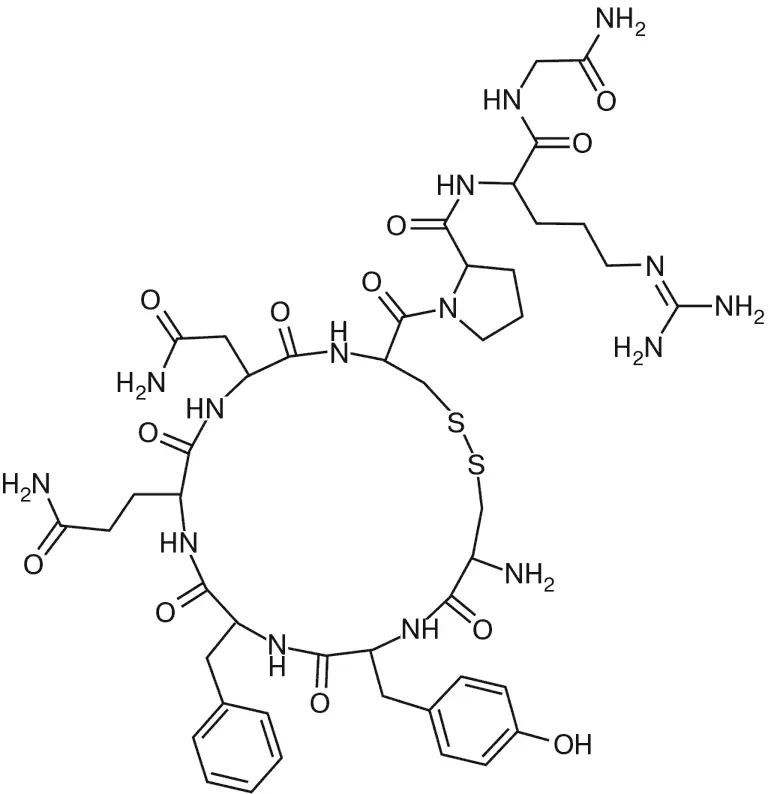

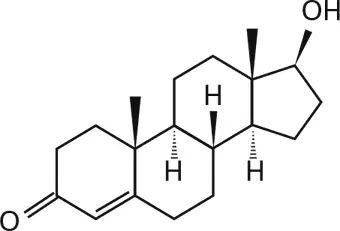

Тестостерон, эстроген, прогестерон

Центральная нервная система использует для отправки сообщений нейротрансмиттеры, а эндокринная система – гормоны. Так называемые половые гормоны, такие как тестостерон (мужской, см. на рисунке выше), эстроген и прогестерон (женские), имеют решающее значение для развития мозга эмбриона, который под их влиянием выбирает одну из двух возможных моделей будущего [см. стр. 196]. Организмы мужчин и женщин производят оба гормона – и прогестерон, и тестостерон, но совершенно в разных пропорциях.

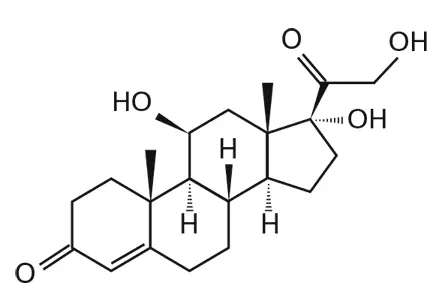

Кортизол

Кортизол не является нейротрансмиттером в строгом смысле этого слова, но эта молекула способна весьма чувствительным образом повлиять на мозговую деятельность. Его вырабатывают надпочечники (под контролем гипоталамуса [см. стр. 65]), и кортизол представляет собой часть сложного механизма реакции на длительное пребывание в состоянии опасности [см. стр. 134]. Его называют иногда «гормоном стресса» [см. стр. 216]: если уровень содержания кортизола остается высоким на протяжении длительного времени, страдает гиппокамп [см. стр. 64], что приводит к ускоренному старению мозга. Кортизол воздействует также на процесс обучения [см. стр. 179].

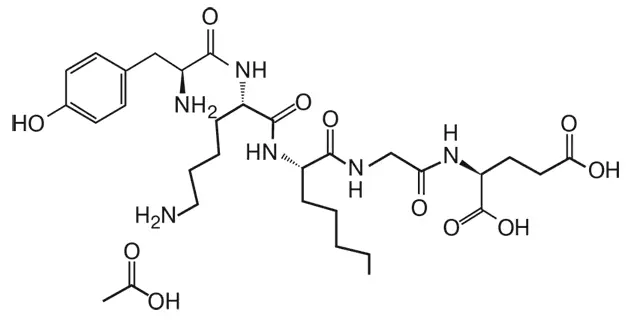

Эндорфины

Об эндорфинах говорят во множественном числе – это особая группа опиатов («эндогенный морфин», то есть производимый внутри человеческого тела). Эти вещества блокируют сигналы боли, снижают чувствительность к ним, создают ощущение благополучия, порой даже эйфории. Они вырабатываются во время физических упражнений [см. стр. 109] или занятий сексом, а также при сильной боли. Выработке эндорфинов способствуют некоторые виды пищи, например шоколад.

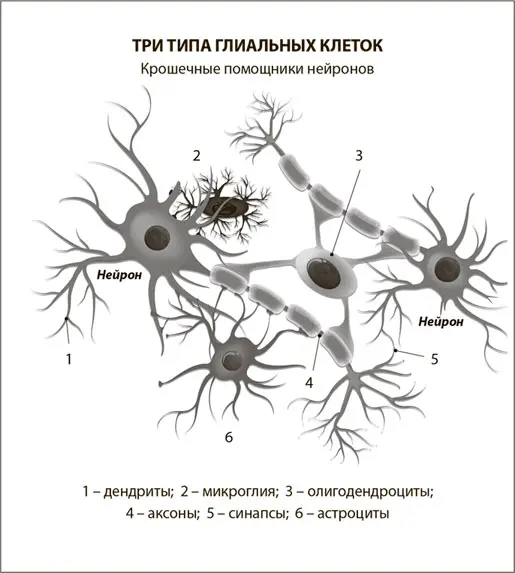

2.3. Глиальные клетки

Нейроны – клетки, отвечающие за интеллект, – составляют только часть мозга, а остальная часть его объема заполнена клеточной тканью, именуемой «глия», или «нейроглия» (от греческого γλοία – «клей»). Понятно, что сегодня наука может гарантировать человеку, что в голове у него вовсе не клей, что доказано уже более века назад – впервые эти клетки были описаны в конце XIX века и долгое время считались вспомогательной тканью для нейронов. Однако эти представления были отброшены, и не без участия гения ХХ века Альберта Эйнштейна.

Величайший физик, конечно, не занимался исследованиями в области нейрофизиологии, однако невольно поспособствовал важному открытию после смерти. В 1955 году патологоанатом Принстонского госпиталя Томас Штольц Харви, делая посмертное вскрытие тела Эйнштейна, решил исследовать мозг гения. Этот поступок, совершенный во имя науки, стоил ему множества проблем – разрешения на изъятие мозга он не имел.

Тем не менее в мозге Эйнштейна не оказалось ничего особенного. Только тридцать лет спустя профессор Мариан Даймонд из университета Беркли смогла обнаружить нечто особенное в одном из четырех образцов: в области теменной доли, отвечающей за математические способности, ориентацию в пространстве и внимание, у Эйнштейна обнаружилось значительно больше нейроглиальных клеток, чем у среднего человека. Открытие, как нередко случается, было оспорено и частично опровергнуто, но послужило поводом для новых исследований, которые активно продолжаются по сей день. Сегодня известно, что глиальные клетки играют несколько важных ролей.

Глиальные клетки действительно, как думали ученые раньше, играют роль клея – они окружают нейроны и удерживают их в определенном месте. Кроме того, они поставляют нейронам топливо – питательные вещества и кислород – и работают электриками, выстраивая миелиновые оболочки, регулирующие передачу потенциала вдоль аксонов. Освоили глиальные клетки и профессию дворников – они задерживают патогены и устраняют нейроны, прекратившие всякую активность. Без этих важных функций глиальных клеток человеческий мозг не мог бы функционировать столь эффективно, как сейчас. Уже во время эмбрионального развития, когда мозг только формируется внутри плаценты, глиальные клетки регулируют перемещение нейронов и производят молекулы веществ, которые вызывают ветвление дендритов и аксонов. Недавние исследования подтвердили, что нейроглия может коммуницировать внутри себя посредством химических посланий. В противовес нейронам глиальные клетки обладают способностью к митозу, то есть к делению и воспроизведению.

Многие источники утверждают, что глиальных клеток в пять – десять раз больше, чем нейронов. Однако недавнее исследование развенчало этот миф, доказав, что соотношение имеет красивый вид 1:1. Сложный метод подсчета клеток (тоже оспариваемый, естественно, некоторыми учеными) показал, что в мозге, вероятнее всего, 86 миллиардов нейронов и 84,6 миллиарда нейроглиальных клеток. При этом в разных отделах мозга это соотношение заметно варьируется: в коре головного мозга, выделяющей вид Homo sapiens среди других млекопитающих, глиальных клеток почти в четыре раза больше, чем нейронов. В белой материи коры, пронизанной рекордным количеством покрытых миелином аксонов, нейроглиальных клеток почти в десять раз больше, чем нейронов. И без несчастного мозга Альберта Эйнштейна ясно, что нейроглия играет весьма важную роль для формирования интеллекта.

Нейроглиальные клетки могут играть заметную и не всегда положительную роль в ситуации нарушения нормального функционирования мозга: к примеру, в случае заболевания синдромом Альцгеймера нейроглия может ухудшить состояние, вырабатывая чрезмерное количество цитокина, повреждающего нейроны. Нарушение функционирования нейроглиальных клеток играет важную роль в формировании болезни Паркинсона и рассеянного склероза, некоторые исследователи отмечают связь между их размерами и плотностью и депрессией. Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшей задачей нейроглиальных клеток является поддержание гомеостаза, то есть физико-химического равновесия организма. Другими словами – сохранение статус-кво.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: