Коллектив авторов - История биологии с начала XX века до наших дней

- Название:История биологии с начала XX века до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - История биологии с начала XX века до наших дней краткое содержание

Предназначается для широкого круга научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов биологических факультетов.

Табл. 1. Илл. 107. Библ. 31 стр.

Книга подготовлена авторским коллективом в составе:

Е.Б. Бабский, М.Б. Беркинблит, Л.Я. Бляхер, Б.Е. Быховский, Б.Ф. Ванюшин, Г.Г. Винберг, А.Г. Воронов, М.Г. Гаазе-Рапопорт, О.Г. Газенко, П.А. Генкель, М.И. Гольдин, Н.А. Григорян, В.Н. Гутина, Г.А. Деборин, К.М. Завадский, С.Я. Залкинд, А.Н. Иванов, М.М. Камшилов, С.С. Кривобокова, Л.В. Крушинский, В.Б. Малкин, Э.Н. Мирзоян, В.И. Назаров, А.А. Нейфах, Г.А. Новиков, Я.А. Парнес, Э.Р. Пилле, В.А. Поддубная-Арнольди, Е.М. Сенченкова, В.В. Скрипчинский, В.П. Скулачев, В.Н. Сойфер, Б.А. Старостин, Б.Н. Тарусов, А.Н. Шамин.

Редакционная коллегия:

И.Е. Амлинский, Л.Я. Бляхер, Б.Е. Быховский, В.Н. Гутина, С.Р. Микулинский, В.И. Назаров (отв. секретарь).

Под редакцией Л.Я. Бляхера.

История биологии с начала XX века до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В области исторической зоогеографии центральное место занимают вопросы генезиса фаун как целых зон жизни, так и отдельных регионов, В связи с возрождением идеи континентального дрейфа к ней вновь усиливается интерес зоогеографов. Появляются интересные обобщающие исследования по истории фауны Охридского оз. (СФРЮ), Каспийского моря, оз. Ланао на Филиппинах.

Дальнейшее развитие получила ландшафтная зоогеография. В связи с сосредоточением внимания на вопросах продуктивности природных сообществ в первую очередь развивается изучение закономерностей размещения продуктивных свойств органического мира (Л.А. Зенкевич, 1951; В.Г. Богоров, 1959). Основу морских исследований в этом направлении составляет разработанное в СССР учение о подводных ландшафтах (Е.Ф. Гурьянова, 1962). Значительные успехи достигнуты также в зоогеографии паразитов, в первую очередь паразитов рыб, а также клещей.

Одна из особенностей развития зоологии в XX в. — обособление исследований отдельных групп животных и превращение этих исследований в самостоятельные дисциплины. Таковы в пределах зоологии беспозвоночных [8] Изучение морских беспозвоночных освещено в главе 9.

— протистология, малакология, карцинология, энтомология, а в зоологии позвоночных — ихтиология, герпетология, орнитология и териология (маммалиология).

Развитию протистологии в начале XX в. способствовала большая теоретическая и практическая значимость простейших (Protozoa). Патогенное действие многих паразитических Protozoa на человека, домашних и промысловых животных побуждало ученых к изучению жизненных циклов малярийного плазмодия, кокцидий, трипаносом, лейшманий и других возбудителей. В конце XIX — начале XX в. Ф. Шаудин с сотрудниками показали наличие полового процесса у кокцидий, гемоспоридий, грегарин, фораминифер и других организмов. Широчайшее распространение малярии во всех жарких странах земного шара привело к организации специальной сети малярийных станций, созданию тропических институтов, призванных изучать как самого паразита, так и его переносчика.

В теоретическом плане простейшие привлекают внимание как персонифицированные клетки, на которых весьма удобно разрешать цитологические проблемы. Это стало возможным лишь после того, как многочисленными исследованиями была выявлена клеточная природа тела простейшего, содержащего все основные клеточные органеллы — ядро, митохондрии, аппарат Гольджи и др.

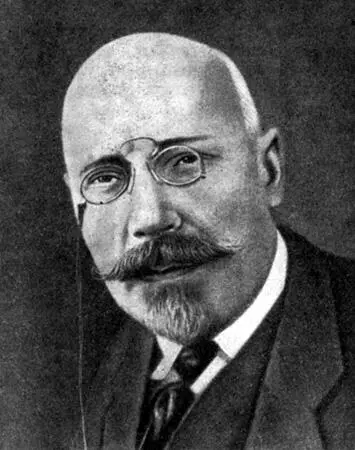

Валентин Александрович Догель. 1882–1955.

Была детально разработана кариология Protozoa. Для развития морфологии простейших крайне плодотворной оказалась высказанная в 1903–1912 гг. Н.К. Кольцовым (1936) идея о наличии в цитоплазме простейших специальной системы фибриллярных скелетных элементов. У инфузорий, наиболее сложных по морфологии одноклеточных, применение метода серебрения привело к установлению тесной коррелятивной связи в работе их ресничного аппарата, обусловленной наличием системы фибрилл, соединяющих базальные зерна ресничек. Изучались вопросы питания простейших, воздействия на них различных веществ, работа сократительных вакуолей, процесс экскреции, дыхание и другие стороны обмена веществ, а также физиология половых процессов и жизненных циклов.

С изучением морфологии были связаны и вопросы систематики Protozoa — радиолярий, паразитических жгутиконосцев из кишечника термитов, инфузорий кишечного тракта травоядных копытных и др.

В сводке В.А. Догеля «Общая протистология» (1951; Ленинская премия, 1957) нашла отражение установленная им (1929) закономерность эволюции простейших по принципу полимеризации, согласно которой по мере развития той или иной группы Protozoa наблюдается умножение числа гомологичных органоидов. Подобный путь эволюции Догель противопоставил широко проявляющейся у Metazoa олигомеризации, или уменьшению числа гомологичных структур, приводящему к прогрессивной интеграции, усилению индивидуальности и целостности организма.

Применение электронного микроскопа на протяжении последних трех десятилетий в ряде случаев в корне изменило представление о строении одноклеточных животных. Так, изучение ультрамикроскопического строения мерцательных аппаратов привело к выводу о тождестве тончайшего строения жгутиков и ресничек, что позволяет говорить о филогенетической преемственности этих образований в пределах всего типа простейших; у многоклеточных обнаружена идентичность строения хвостов спермиев и ресничек эпителиев, что свидетельствует о единстве происхождения всех Metazoa. Электронно-микроскопическое изучение жизненных циклов простейших привело к сенсационному раскрытию природы токсоплазм: они оказались чрезвычайно похожими на кокцидий (а двуспоровая ооциста сближает их с определенным родом кокцидий — Isospora). Сканирующий электронный микроскоп позволил открыть новые факты, относящиеся к структуре раковин у корненожек, игл и решетчатых панцирей у радиолярий.

Протистология XX в. — это одновременно и генетика простейших. Так, у этих животных экспериментально, наряду с ядерной наследственностью, установленной путем пересадки ядер из одного организма в другой, обнаружена передача специфических наследственных свойств через цитоплазму. У инфузорий также открыта и подробно изучена полиплоидия.

Глубокое проникновение в сущность жизненных циклов простейших привело, с одной стороны, к открытию экзоэритроцитарного существования у малярийного плазмодия, с другой — позволило полностью ликвидировать малярию в Советском Союзе и ряде других стран. В жизненном цикле пироплазм не обнаружено полового процесса, что вынудило коренным образом пересмотреть взгляды на их природу и родство с другими простейшими.

В экологии простейших на первое место выдвинулось изучение их роли в процессах загрязнения и очищения пресных вод (см. главу 9).

Изучению подверглись и почвенные простейшие как экологический комплекс особого рода, существующий в промежутках между частичками почвы, заполненными капиллярной водой. Удалось, в частности, установить, что присутствие простейших в почве стимулирует азотфиксирующую деятельность почвенных микроорганизмов и способствует обогащению почвы азотом. Разработка проблемы происхождения почвенных простейших сочетается с изучением псаммофильной протозойной фауны как ниже уреза воды, так и выше (в условиях, приближающихся к почвенным), составляющей особый биоценоз — псаммон.

Наконец, в XX в. интенсивное развитие получила особая прикладная отрасль протистологии — применение фораминифер и радиолярий в качестве руководящих ископаемых при бурении нефтяных скважин (см. главу 18).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)