Стефано Манкузо - О чем думают растения?

- Название:О чем думают растения?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-94823-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стефано Манкузо - О чем думают растения? краткое содержание

О чем думают растения? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Запахи играют огромную роль в жизни растений.

Можно провести параллель между нашими сегодняшними знаниями и знаниями египтолога Жана-Франсуа Шампольона до 1822 г., когда он наконец смог расшифровать древнеегипетские иероглифы: мы подозреваем, что некоторые знаки (запахи) соответствуют определенным сообщениям, однако нам известна лишь небольшая часть всех летучих молекул, выделяемых растениями. Но больше всего расшифровку затрудняет тот факт, что сообщения могут быть связаны не с одной летучей молекулой, а с целым набором разных молекул, присутствующих в совершенно определенном соотношении. Короче говоря, даже в языке растений проглядывает определенная полифония, согласующаяся с их «неиндивидуальным» характером: их язык – не один голос, а множество голосов, что делает картину еще более заманчивой и интересной.

В один прекрасный день мы, вероятно, найдем ключ к языку растений. Но до тех пор нам придется довольствоваться тем немногим, что нам известно, и опираться на смысл, который мы можем приписать некоторым летучим молекулам. Например, нам известен смысл молекулы метилжасмоната, которую многие растения испускают в состоянии стресса. Эта молекула несет очень четкий сигнал: «Мне плохо». Многие летучие соединения, которыми обмениваются растения, несут одну и ту же информацию, и забавно, что для передачи одинаковых сообщений совсем разные виды растений используют одни и те же слова. Конечно, это не означает, что существует некий универсальный язык всех растений. Скорее, это напоминает наличие множества языков с общим корнем: одни слова остались во всех языках, а другие являются специфическими для разных языков (и, следовательно, для разных видов растений).

Но вернемся к летучим молекулам, которые растения синтезируют и воспринимают в условиях стресса. Например, многие летучие молекулы передают настоящий сигнал SOS. Растения посылают этот сигнал в случае биологического стресса (под действием грибковых или бактериальных инфекций, насекомых или каких-то других живых существ, значительно нарушающих равновесное состояние растительного организма), а также небиологического стресса (чрезвычайного холода или жары, недостатка кислорода, присутствия солей или загрязняющих веществ в воздухе или в почве). Во всех случаях эти сигналы выполняют удивительную функцию – они предупреждают соседние растения (или отдаленные части того же самого растения) о близкой опасности.

Зачем? Главным образом, в целях самозащиты. Представьте себе, что на растение нападают растительноядные насекомые. Оно выделяет сигнальную молекулу, чтобы предупредить соседние растения. Чтобы пережить опасный момент, все окружающие растения мобилизуют защитные механизмы, часто прибегая к удивительным стратегиям, о которых мы подробно поговорим ниже (в разделе «Общение между растениями и животными», глава 4). Вот лишь один пример: получив подобный сигнал, растения начинают синтезировать молекулы, которые делают их листья несъедобными или даже ядовитыми для агрессора. Самый известный пример – томаты, которые при нападении растительноядных насекомых выделяют множество летучих соединений с целью предупредить соседние растения, находящиеся даже на расстоянии сотен метров.

Но если растения способны предпринимать столь эффективные защитные меры, зачем мы применяем инсектициды? И почему собственной защиты растений не хватает, чтобы оттолкнуть всех вредителей? Ответ очень прост. Жизнь в природе – это равновесие между хищником и жертвой, которое постоянно переустанавливается. Каждый раз, когда растения предпринимают меры для собственной защиты, животные вырабатывают новую стратегию нападения, на которую растения постепенно учатся реагировать еще более сложным образом. Этот механизм постоянных усовершенствовании лежит в основе эволюции и обеспечивает существование жизни на Земле.

Вкусовые ощущения

У растений, как и у животных, восприятие запаха и вкуса тесно связано между собой. На практике за вкусовые ощущения у растений отвечают рецепторы химических веществ, которые растения используют в качестве пищи – тех веществ, которые они ищут в почве, когда исследуют ее при помощи корней. «Вкусы» растений в этом поиске оказываются не менее взыскательными, чем вкусы самых придирчивых гурманов. Возможно, такое сравнение вас рассмешит, но речь идет о том, что способность чувствительного человеческого нёба распознать минимальные ингредиенты в составе того или иного блюда не очень сильно отличается от способности корней растений идентифицировать бесконечно малые количества минеральных солей, распределенных в объеме нескольких кубических метров почвы.

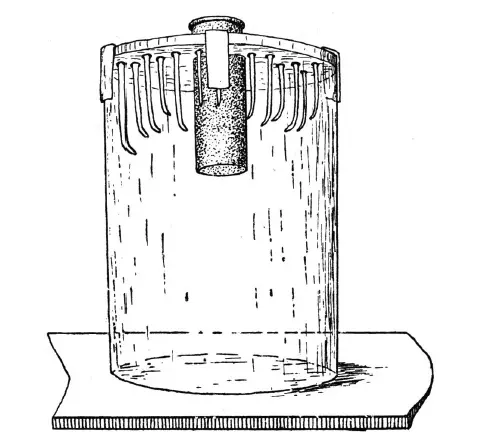

Однако есть и различия. И, как это часто бывает, при сравнении выигрывают растения. Способность растений улавливать минимальный градиент химических веществ в почве говорит о том, что вкусовое восприятие корней растений намного тоньше, чем у любых животных! Корни непрестанно пробуют почву в поисках «вкусных» питательных веществ, таких как нитраты, фосфаты или калий, которые они умеют идентифицировать даже в минимальном количестве. Откуда мы об этом знаем? Растения сами рассказывают об этом, выпуская намного больше корней в том направлении, где выше концентрация минеральных солей, и заставляют их расти вплоть до исчерпания всего обнаруженного запаса.

Рис. 3–2. Корни растения удлиняются в направлении источника питательного вещества

Такое поведение намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле, выпуская больше корней по направлению градиента обнаруженного им химического вещества, растение рассчитывает на результат, инвестируя энергию и ресурсы, которые окупятся только в будущем. Это напоминает инвестиции в поиски новых месторождений руды в расчете на будущий успех – еще один пример разумного поведения растений.

Части растения, отвечающие за восприятие вкуса, мы инстинктивно ищем в почве, поскольку именно здесь сосредоточена большая часть потребляемых растением питательных веществ. Однако многие виды растений придерживаются другой диеты: это так называемые хищные растения. Выслушайте историю Dionaea muscipula — первого плотоядного растения, обнаруженного ботаниками.

Благополучный землевладелец из Северной Каролины и управляющий поселением с 1754 по 1765 г. Артур Доббс 24 января 1760 г. в письме к английскому ботанику Питеру Коллинсону (1694–1768), члену Королевского общества, описывал удивительное новое растение, способное заглатывать мух:

«Но самым большим чудом растительного царства является весьма любопытный неизвестный вид чувствительного [растения]: это карликовое растение; его листья напоминают узкие сегменты сферы, состоящие из двух выгнутых наружу частей, как створки кошелька, которые складываются, соединяя зазубренные края (как капкан для ловли лис); когда что-нибудь касается этих листьев или попадает между ними, они немедленно закрываются, как на пружинке, захватывая любое насекомое или предмет; [растение] имеет белый цветок: этому удивительному растению я дал название Sensitiva Acchiappamosche (чувствительная ловушка для мух)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: