Евгений Романцев - Закономерные чудеса

- Название:Закономерные чудеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1976

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Романцев - Закономерные чудеса краткое содержание

Закономерные чудеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ученые говорят...

Любое крупное научное открытие в биологии и медицине вызывает своего рода "взрывную волну" — период повышенного интереса к новому завоеванию науки. Число исследователей, которые начинают заниматься новой проблемой, растет в геометрической прогрессии. В последние годы внимание биохимиков, врачей, фармакологов приковано к "простагландиновой проблеме".

"Простагландиновая лихорадка" продолжается и сегодня, потому что обнаруживаются все новые и новые свойства этих на редкость биологически активных веществ. Широта их действия, способность проявлять свою активность в невесомых количествах, участие в самых разнообразных биохимических процессах, способность быстро отвечать на меняющиеся условия внешней среды — все это позволило некоторым ученым говорить о простагландинах как о внутриклеточных гормонах.

Биохимический механизм действия простагландинов еще далеко не ясен. Есть несколько гипотез. Вот одна из них.

Гормоны (регуляторы жизненных функций в масштабах всего организма) дают "сигнал" в клетку о необходимости синтеза простагландинов (внутриклеточных гормонов). Этот процесс сопровождается превращением энергетического резерва клетки (аденозинтрифосфорной кислоты) в новое соединение — в так называемую циклическую аденозинмонофосфорную кислоту. И вот это новое соединение заставляет клетку отвечать на гормональный "сигнал".

Простагландины никогда не запасаются клеткой впрок, в клетках млекопитающих их всегда ничтожно мало. Это обстоятельство подкрепляет предположение, что "внутриклеточные" гормоны производятся клеткой по мере надобности.

Ни больше и ни меньше, а столько, сколько надо.

Объяснить многообразие действия простагландинов единым механизмом в настоящее время нельзя. Видимо, они влияют на ткани непосредственно, считают одни исследователи.

Пока бесспорно только, что это местные гормоны, действующие на гладкомышечные органы и ткани, говорят другие.

"Простагландины привлекли к себе внимание акушеров-гинекологов сразу же после того, как было обнаружено, что они способны активно стимулировать сократительную деятельность матки. Простагландины — это перспективное средство", — считает академик Л. Персианинов, директор Всесоюзного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии.

"Синтез простагландинов — это прекрасная демонстрация возможностей современной химии природных соединений", — пишет химик, профессор Г. Самохвалов.

Сегодня простагландинами занимаются ученые разных специальностей: биологи и медики, химики и физико-химики. И конечно, большой отряд среди этой армии ученых составляют биохимики.

Химики-синтетики в СССР и за рубежом уже готовы к синтезу этих в высшей степени биологически активных соединений. И вот что любопытно. Накопленный опыт показывает, что некоторые производные природных простагландинов биологически даже более активны, чем их родительские формы. Отдельные из вновь синтезированных производных и устойчивее химически и обладают более "нацеленным" на ту или иную физиологическую систему действием.

Пожалуй, в настоящее время биологи и медики в исследовании простагландинов заметно отстают от ушедших вперед химиков. Во всяком случае, пока ни один из простагландинов не рекомендован в качестве медикамента. Но можно с уверенностью сказать, что время, когда простагландины будут служить человеку, не за горами.

Глава VI. На пороге будущих открытий

2300 лет отделяют нас от того времени, когда Аристотель утверждал, что головной мозг человека — это род железы, выделяющей слизь для охлаждения избыточной теплоты сердца. Точка зрения великого философа, по-видимому, наиболее точно отражала уровень развития медицины той эпохи. Человечеству понадобилось примерно еще 500 лет, чтобы другой его талантливый представитель, выдающийся врач Гален, сделал существенный шаг вперед. Мозг человека, утверждал Гален, есть источник чувствительности, источник движения, центр нашей душевной деятельности.

Сегодня ведущая роль нервной системы в жизнедеятельности высокоорганизованных существ бесспорна. Но увы, биохимия нервной системы, биохимия коры головного мозга, биохимия памяти недостаточно изучены. Ряд разделов биохимии нервной системы, понимание молекулярных механизмов психической деятельности человека, по существу, остаются областями "белого безмолвия", куда не ступала нога исследователя.

Сила любого выдающегося ученого в предвидении, в умении прогнозировать. Научное предвидение знаменитого русского исследователя И. Павлова и сегодня поражает своей прозорливостью. "Едва ли можно оспаривать, — говорил он, — что настоящую теорию всех нервных явлений даст нам только изучение физико-химического процесса, происходящего в нервной ткани, фазы которого дадут нам полное объяснение всех внешних проявлений нервной деятельности, их последовательности и связи".

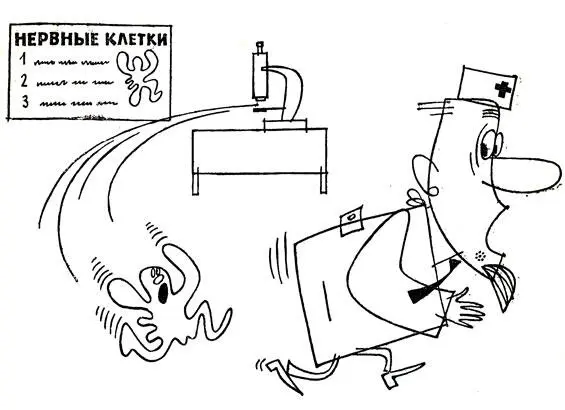

Человек родился. Число нервных клеток у него не сразу становится таким, как у взрослого. Но примерно через год цосле рождения нервных клеток столько же, сколько у взрослых особей. И содержание ДНК в клетках достигает максимума. Больше оно увеличиваться не будет. То же самое относится и к РНК.

Химический анализ серого вещества головного мозга взрослого человека показывает, что в нем около 80 процентов воды, 8 — белков, 10 — жироподобных веществ, около 1 процента азотсодержащих органических соединений и 1 — минеральных. В ядрах клеток серого и белого веществ головного мозга до 45 процентов от всех органических веществ приходится на долю нуклеиновых кислот.

ДНК — главный субстрат наследственной информации и РНК, с помощью которой она передается дальше, не находятся в клетках в свободном состоянии. На самом деле они связаны с белком. В ядрах из клеток млекопитающих ДНК связана с белком, который носит название гистона. Более того, этот гистон определенным образом "закреплен" внутри ядра клетки и образует сложный комплекс, имеющий собственное имя — рибонуклеопротеид. Другие белки мозга образуют комплексы с жироподобными соединениями. В таком случае их называют липопротеидами.

Конечно, в головном мозгу есть и другие белки. В сером веществе мозга всегда можно обнаружить белки типа альбуминов и глобулинов, а в белом — нейрокератин. Он совместно с жироподобными соединениями образует оболочку всех нервных волокон.

Каждый белок в клетках мозга выполняет или только одному ему присущую функцию, или разнообразные обязанности. Это общая закономерность. Достаточно сказать, что в клетках и тканях всех без исключения живых организмов все ферменты — белки, а без этих ускорителей химических процессов жизнь невозможна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: