Изот Литинецкий - Беседы о бионике

- Название:Беседы о бионике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1968

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Изот Литинецкий - Беседы о бионике краткое содержание

Беседы о бионике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

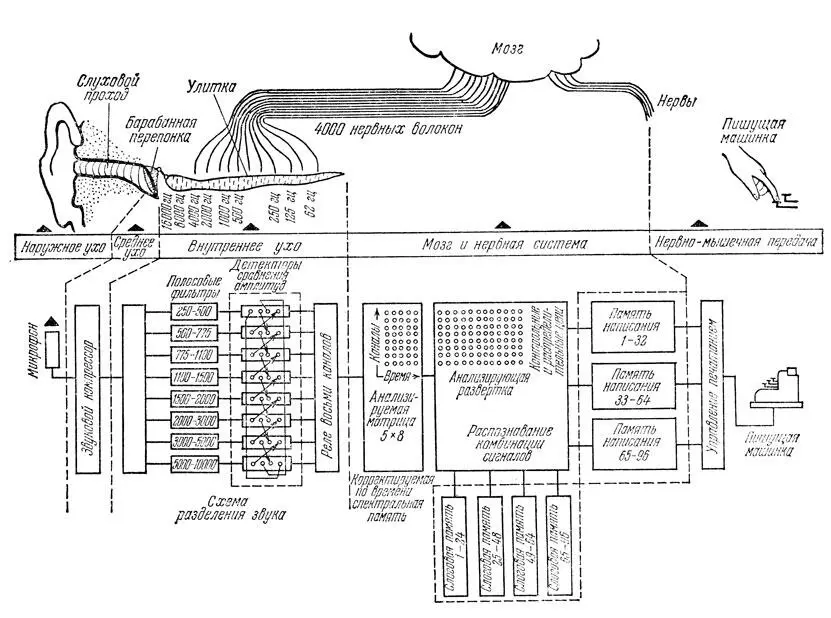

Рис. 7. Бионическая схема человека и машинки, печатающей под диктовку

Речь опознается по группе фонем, составляющих слог, а не по отдельным фонемам (причина этого заключается в том, что распознавание многих фонем вне контекста очень трудно). В слоговой памяти хранятся комбинации сигналов, соответствующие различным произношениям одного и того же слога или слова. Осуществляемое устройством распознавание 40-битной матрицы, соответствующей произнесенному слогу, представляет собой определенный вид процесса сравнения с имеющимися в слоговой памяти "эталонными" матрицами звукосочетаний.

Распознавание слога, если оно произведено, вызывает срабатывание того реле из памяти написания, которое связано с написанием данного слога. В памяти написания (орфографической памяти) имеются типовые комбинации сочетаний букв, представляющих 40 фонем, для заданных 100 слогов. Реле соединено с шинами очередности следования букв и с шинами кода букв в блоке управления печатанием, который в свою очередь управляет работой буквенных приводов. Наконец происходит печатание выбранных букв.

Таким образом, слово печатается в соответствии с заранее определенным написанием, которое по необходимости должно быть одинаковым для одинаково звучащих слов. Именно поэтому устройство и было названо "фонетической пишущей машинкой".

По данным Г. Олсона и Г. Белара, для того чтобы в английской речи понять 98% произносимых слов и фраз, достаточно иметь "память" приблизительно на 2000 слогов. При этом орфография оказывается правильной примерно в 85% случаев. По расчетам М. А. Сапожкова, для русской речи нет необходимости в таком объеме памяти, так как фонетическая и печатная формы русских слов различаются в значительно меньшей степени, чем английских (требуется память менее чем на 300 звукосочетаний типа СГ и ГС и около 100 звукосочетаний со сложными консонансами).

Несколько моделей машинок, пишущих с голоса, сконструировал научный сотрудник Женевского университета Дрейфус-Граф. Текст читают в микрофон. Звуки, из которых состоят слова, анализируются электронным "мозгом", и каждый звук превращается в электрический сигнал. Эти сигналы приводят в действие рычаги электрической пишущей машинки. Как утверждает изобретатель, последнюю модель его пишущей машинки можно "научить" писать со скоростью стенографистки высшей квалификации.

Над созданием пишущих машинок, печатающих под диктовку, работают и советские ученые ряда научно-исследовательских организаций. Достигнутые в последние годы успехи в этой области позволяют надеяться, что в ближайшее время появятся сначала промышленные образцы фонетических машинок, затем будет организован серийный выпуск пишущих машинок-автоматов, обеспечивающих правильную орфографию. А отсюда уже один шаг до устройств, которые станут составной частью переводческих машин. Когда же наши машины в достаточной степени обогатят свой словарный запас — а это время, надо полагать, недалеко, — они смогут производить синхронный перевод на несколько иностранных языков.

Впрочем, автомату-переводчику придется различать не только чужую речь, но и говорить самому.

Однажды Норберт Винер сказал:

"Вполне возможно, чтобы человек разговаривал с машиной, машина — с человеком и машина — с машиной".

С тех пор прошло около 20 лет. Первая часть предвидения ученого близка к осуществлению. А что делается или что уже сделано ныне для реализации второй части предсказания отца кибернетики о возможности разговора между машиной и человеком?

"Я спросил:

— Были вы рады дождю, который прошел сегодня после полудня? Он ответил:

— Нет, я люблю больше солнечную погоду.

— В жаркую погоду человеку нужна по крайней мере одна ванна в день, — заметил я.

— Да, я как раз был на улице и изнемогал от жары, — последовал ответ.

— Когда придет рождество, будет холодная погода, — глубокомысленно заметил я, пытаясь поддержать разговор.

— Холодная погода? — переспросил мой собеседник. — Да, обычно в декабре морозно.

— Сегодня ясная погода, — гнул я свою линию. — Как вы думаете, долго ли она будет продолжаться?

— Позвольте мне не лгать, — взмолился мой собеседник, сбитый с толку столь противоречивыми высказываниями. Как же дождливая погода может быть ясной? "

Говорят, этот разговор состоялся в Университете в Торонто между канадским ученым Берклеем и электронной вычислительной машиной. В ее "память" ввели триста английских слов и научили поддерживать несложную беседу.

За достоверность приведенного диалога мы не ручаемся. Но если бы вы, читатель, лет пять назад заглянули в одну из комнат Института электроники, автоматики и телемеханики Академии наук Грузинской ССР, то вы бы увидели оригинальную экспериментальную машину, которую ученые назвали "синтезатором человеческой речи". Машина сама формировала отдельные звуки речи — фонемы — и, строго придерживаясь законов фонетики, составляла из них отдельные слова и даже целые фразы. И несмотря на младенческий возраст, она научилась говорить разными голосами — мужским, женским, детским. Она одинаково легко и внятно произносила одно слово "мама" и целую фразу на грузинском языке, которая в переводе означала: "Будь внимательна, дорогая Нона!" Этими словами машина напутствовала молодую грузинскую шахматистку Нону Гаприндашвили, когда та собиралась на международный турнир. Экспериментаторы научили машину четко произносить также несколько фраз на русском языке, например: "Наша машина училась, она узнала жизнь". Хоть все эти фразы были заложены в память машины в виде шутки, но за достоверность того, что она их внятно и четко произносила, мы ручаемся.

Аналогичные устройства, но со значительно большим словарным запасом разрабатываются сейчас в США и ряде других стран с использованием методов синтеза речи из слоговых и из фонемных сегментов. Оба метода пока конкурируют друг с другом. Для передачи фонемных сегментов служит созданное для применения в технике дальней связи устройство "Вокодер", в котором место микрофона занимает "пишущая машинка" для подачи электрических импульсов. Специально обученная машинистка нажимает на клавиши, соответствующие определенным фонетическим знакам. Скорость "печатания" должна быть равна скорости речи. Получается своеобразный "разговор руками". Для передачи слоговых сегментов применяют специальную перфорированную ленту с кодированными номерами сегментов. Эта лента подготавливается на буквопечатающем аппарате со слоговым анализатором, группирующим буквы в слоги и выдающим соответствующий номер сегмента. На приемном конце по сигналам, приходящим из памяти, выдаются в усилитель соответствующие сегменты, и синхронизатор объединяет их в слова. Качество речи пока получается недостаточно высоким из-за стыковых явлений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: