Изот Литинецкий - Беседы о бионике

- Название:Беседы о бионике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1968

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Изот Литинецкий - Беседы о бионике краткое содержание

Беседы о бионике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Американские военные проявили к новой машине живейший интерес. По заданию Управления исследований ВМФ США ее эффективность проверяли при расшифровке фотоснимков. Эксперименты показали, что перцептрон обеспечивает надежное опознавание "одиночных целей и целей, окруженных другими по форме объектами". Было отмечено, в частности, что опыты по опознаванию самолетов и ангаров оказались весьма успешными (100% случаев опознавания ангаров и 92% случаев опознавания самолетов в укрытиях). Исследования были проведены с целью повышения эффективности использования фотоснимков, сделанных с метеорологических и разведывательных спутников — "воздушных шпионов". Дело здесь в том, что в настоящее время для расшифровки фотографий, сделанных за один час работы аппаратуры разведывательного спутника "Самос", требуется затратить десятки тысяч человеко-часов. Поэтому результаты, подтвердившие эффективность первого перцептрона, были должным образом оценены и спустя некоторое время была начата разработка новой его модели "Марк-2"; число фоторецепторов в ней было увеличено в 10 раз, а емкость памяти — в 20 раз. Предполагается, что это должно значительно увеличить опознавательные способности перцептрона.

Но вернемся к модели "Марк-1". Она оказалась способной опознавать любую букву после того, как последняя была показана устройству 15 раз; после каждого верного ответа перцептрон получал "подтверждение" от эффекторов в ассоциирующие ячейки (за этим следил оператор, обучавший машину).

Читающие машины типа "перцептрон" до недавнего времени успешно справлялись только с печатными буквами или с буквами, написанными от руки, но печатным, очень четким шрифтом. При этом текст оказывался "по плечу" машине, если каждая буква или цифра была отделена от соседних промежутком. В противном случае перцептрон "терялся".

Это ограничение возможностей машины, вытекающее из несовершенства ее конструкции, уже преодолено: создана машина, способная читать обычный рукописный текст, в котором одна буква непосредственно переходит в следующую. Машина читает слова, написанные любым почерком, лишь бы он был разборчив. Интересен принцип построения, позволивший создать такую машину.

Следящий штифт воспринимающего устройства как бы сам собой, а на самом деле с помощью весьма сложной автоматики, следует за темной линией, образующей букву. Электронное устройство учитывает, анализирует и ненадолго запоминает движения штифта. Далее машина сравнивает длину, высоту и кривизну отдельных элементов букв, а также расстояние между ними и порядок их следования с соответствующими элементами, которые она запомнила в процессе обучения, и, наконец, опознает буквы, читает их одну за другой.

Интересно, что при чтении рукописных текстов успех дела очень часто зависит от способности читающего угадать смысл небрежно написанного слова из связи с предыдущими и последующими, а угадывать приходится из-за одной-двух непонятных букв в слове. Машина справляется и с этой задачей. Когда читающее устройство сообщает о том, что написана некая буква, которая лишает слово смысла, другое устройство, которое следит за порядком в словах, заставляет штифт вернуться и прочесть ее заново. При чтении русского текста это устройство стало бы принимать меры, если бы ему было сообщено о слове, начинающемся с буквы "ь", сочетаниях типа "врж", "счп" и т. д.

Перцептроны представляют собой новый класс "интеллигентных" машин. Это определение может вызвать сомнения, но тем не менее оно отражает существо дела. Новые машины обучаются. При этом они запоминают, "усваивают" не все подряд, а только то, что необходимо для успеха дальнейшей "деятельности". Они анализируют, сопоставляют, обобщают. А это и есть то самое мышление, которое "выводит всеобщее из отдельных вещей", как говорил великий Авиценна. Машины, опознающие буквы и цифры, отличающие круги от треугольников, "мыслят", но еще в очень скромных масштабах.

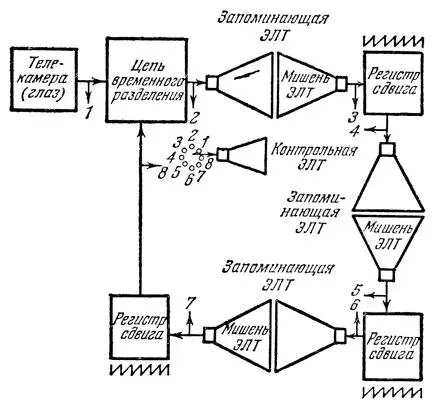

Рис. 13. Блок-схема электронной модели глаза

По последним сообщениям американской печати, в Лаборатории применения вычислительных методов в биологии Иллинойского университета разрабатывается электроннооптическая модель нервной сети человеческого глаза. В основу создаваемой модели будет положен метод параллельного счета, воспроизводящий особенности передачи информации от ганглиозных узлов сетчатки в соответствующие нервные центры коры больших полушарий головного мозга. Однако в настоящее время на первом этапе исследований отрабатывается экспериментальный образец последовательной модели нервной сети глаза, состоящей из ряда запоминающих электроннолучевых трубок (ЭЛТ) (рис. 13). Информация от соседних элементов изображения, попадающих в поле зрения телекамеры, будет считываться двухкоординатным сканирующим устройством и накапливаться на мишенях запоминающих ЭЛТ. С мишени предыдущей трубки она будет налагаться на мишень последующей трубки системы. Таким образом, на мишени последней трубки будет накоплена вся информация, соответствующая характеристике контура в целом. Идея параллельной модели нервной сети человеческого глаза заключается в одновременной параллельной обработке элементарной информации, на основе которой накапливаются уже исчерпывающие сведения, необходимые для опознавания. По словам руководителя работ доктора Форстера, в дальнейшем предполагается создать еще и компактные усовершенствованные образцы систем, обрабатывающих информацию за очень короткий срок (примерно за 10 -9сек). Такие модели будут занимать объем обычной пишущей машинки. По быстродействию эти системы превзойдут возможности человеческого глаза, опознающего объект за время порядка 10 мксек.

Предполагается, что запоминающие возможности ЭЛТ, снабженных электронной системой сканирования мишени по двум координатам, позволят осуществить тот качественный скачок в моделировании нервной системы глаза, которого можно достичь только при развитии параллельных вычислительных систем, предлагаемых доктором Форстером. Безусловно, эти системы будут чрезвычайно сложны. Так, в первой модели системы, разрабатываемой в лаборатории под руководством Гассела, запоминающие возможности ЭЛТ использованы только на 64% (растр разложения трубки состоит из 400 строк по 400 точек в каждой). В экспериментальной системе матрица разложения состояла всего из 256 строк по 256 точек в каждой. Но и тогда общее число чувствительных элементов уже составляло 65 536. (В центральной ямке сетчатки глаза содержится всего 30 000 чувствительных элементов.) Конечно, такие сверхсложные системы могут создаваться только на основе новых твердотельных устройств и микроминиатюрной электронно-оптической техники. Но даже в таком случае электронная модель глаза, очевидно, не сможет воспринимать информацию, связанную с изменениями направления движения, яркости и цвета предметов. Пока она способна узнавать только двумерный образ предмета. Однако в дальнейшем параллельная вычислительная система, снабженная уже двумя передающими камерами, сможет моделировать и объемное зрение. По утверждению разработчиков, создание такой системы будет способствовать развитию вычислительного устройства "Numa Rete", считывающего со скоростью 20 000 предметов в секунду случайные объекты независимо от их размера, места расположения, формы и освещенности. Каждый считываемый предмет имеет определенные границы (края). Устройство "Numa Rete" содержит плоскую матрицу из 400 фотоэлементов и, по существу, считывает именно края, фиксируя границы предметов. В этом смысле его можно назвать "детектором границ". Этот принцип в настоящее время положен в основу работы электронных моделей зрительных анализаторов и получил название "логики близости" (Neighborhood Logic). Д-р Форстер пояснил существо логики такого типа следующим образом. Каждый одномерный линейный объект представляет собой препятствие для света и имеет два "конца". Если путь света на "детектор границ" преграждает N объектов, то возбуждаются 2N нервных волокон. Следовательно, общее число объектов, находящихся в поле зрения сетчатки, равно половине возбужденных нервных волокон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: