Джеймс Уотсон - ДНК. История генетической революции

- Название:ДНК. История генетической революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Питер

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-0549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Уотсон - ДНК. История генетической революции краткое содержание

ДНК. История генетической революции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Около 1856 года по совету аббата Наппа Мендель взялся за научные эксперименты, связанные с наследственностью. Он решил изучить некоторые характеристики побегов гороха, который выращивал на собственной делянке в монастырском саду. В 1865 году он представил результаты своих исследований в виде двух лекций на собраниях местного естественнонаучного общества, а год спустя опубликовал свои результаты в журнале этого общества. Работа Менделя оказалась настоящим научным шедевром: эксперименты были блестяще поставлены и кропотливо исполнены, а результаты получились весьма интересными для науки. По-видимому, миниатюрный Мендель смог совершить такой научный прорыв в том числе потому, что изучал физику; в отличие от других биологов того времени он взялся решать поставленную задачу в количественном аспекте. Он не просто отметил, что при скрещивании побегов с красными цветами и побегов с белыми цветами некоторые побеги следующего поколения имеют красные цветы, а другие – белые. Мендель предположил, что не менее важным может оказаться соотношение дочерних побегов с красными и с белыми цветами, и оказался прав. Несмотря на все очевидные достоинства работы Менделя, научное сообщество результаты его исследований полностью проигнорировало. Попытавшись привлечь внимание к своей работе путем публичных выступлений, Мендель получил обратный результат. Одним из известных ученых, с которым Мендель поддерживал знакомство, был ботаник Карл Негели из Мюнхена. К нему Мендель и обратился с просьбой повторить эксперименты, для чего также отправил Негели 160 аккуратно подписанных пакетиков с семенами. Попытка наладить научный диалог оказалась напрасной: Негели считал Менделя всего лишь монахом, недостойным проводить научные исследования, а потому отправил ему семена своего любимого растения, ястребинки, предложив ученому-монаху самому воспроизвести эксперимент на материале этого вида. Увы, по ряду причин ястребинка плохо подходила для экспериментов по скрещиванию, которые Мендель ставил с горохом. Весь опыт оказался пустой тратой времени, и диалог ученых не состоялся.

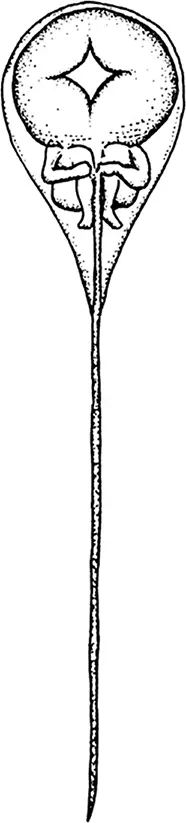

Генетика до Менделя: гомункул – сформированный миниатюрный человечек, якобы живущий в головке сперматозоида

Неприметное существование Менделя в качестве ученого-монаха резко изменилось в 1868 году, когда после смерти аббата Наппа его избрали настоятелем монастыря. Мендель не оставил исследований, хотя теперь он стал больше внимания уделять пчеловодству и метеорологии, управлению хозяйством монастыря, который оказался втянут в налоговую тяжбу. Мендель располнел, ему стало тяжело проводить полевые исследования и, как писал он сам, «стало слишком тяжело взбираться на холм и преодолевать силу всемирного тяготения». В качестве средства от тучности врачи прописывали ему курить табак, он исправно их слушал, выкуривая по двадцать сигар в день, даже больше, чем Уинстон Черчилль. Однако погубило его не пристрастие к табаку: в 1884 году Мендель скончался в возрасте 61 года от проблем с сердцем и почками.

К сожалению, результаты работ Менделя безнадежно затерялись в заштатном естественнонаучном журнале, кроме того, важность его открытий большинство ученых того периода даже не способны были осмыслить и оценить по достоинству. Мендель на много лет опередил свое время, проделав тщательные эксперименты и проведя изощренный количественный анализ. Не стоит удивляться, что научное сообщество дозрело до работ Менделя лишь к 1900 году. Тогда исследования Менделя были заново повторены, что и произвело революцию в биологии, и научный мир оценил ценность «монашеского гороха».

Мендель безусловно осознал, что существуют особые факторы, позже названные генами, которые передаются от родителей к потомству. Он выяснил, что эти факторы передаются попарно и потомок получает по одному от каждого из родителей.

Заметив, что горох бывает двух цветов – желтый («Ж») и зеленый («З»), – Мендель предположил, что существуют две разновидности генов, кодирующих цвет гороха. Если горох получит по две копии гена «З» (зеленый цвет), то он станет зеленым, и можно будет обозначить ген, отвечающий за его цвет, как «ЗЗ». Следовательно, горох должен получить от обоих родительских растений по экземпляру цветового гена «З». Однако желтые горошины бывают у растений с комбинациями генов «ЖЖ» либо «ЖЗ». Растению достаточно иметь всего одну копию гена «Ж», и у него уже могут быть желтые горошины: таким образом, признак «Ж» доминирует над «З». Поскольку в случае «ЖЗ» цвет плодов «Ж» оказывается преобладающим над «З», то ген «Ж» стали называть доминантным, а вариант гена, кодирующего цвет гороха «З», стал называться рецессивным.

У каждого родительского растения – в нашем случае гороха – имеется по две копии гена, кодирующего цвет, при этом родитель отдает потомку только одну копию гена; вторую копию предоставляет второй родитель. В пыльце растений содержатся клетки-спермии, мужские гаметы, передаваемые следующему поколению, а в каждом спермии находится всего одна копия гена, кодирующего цвет плодов гороха. Родительский экземпляр гороха с генетической комбинацией «ЖЗ» даст спермии, в которых будет содержаться либо ген «Ж», либо ген «З». Мендель открыл, что вышеописанный процесс происходит методом случайной выборки: в половине спермиев такого растения будет находиться ген «Ж», а в другой половине – ген «З».

Анализ результатов исследования Менделя прояснил некоторые ранее не разгаданные тайны наследственности. Выяснилось, что такие наследственные признаки, как Габсбургская губа, которые с вероятностью 50 % передаются из поколения в поколение, являются доминантными. Другие признаки, встречающиеся на родословном древе спорадически, зачастую через целые поколения, – скорее всего рецессивные. Если ген рецессивный, то у особи должно быть целых две копии этого гена – только в таком случае признак будет у потомка. Потомки, имеющие одну копию рецессивного гена, являются только его носителями; сами они рецессивным признаком не обладают, зато могут передать его потомкам. Например, альбинизм – это гомеостатическое нарушение, при котором в организме не образуется кожных пигментов, из-за чего кожа и волосы становятся неестественно белесыми. Наличие гена альбинизма – пример рецессивного признака, передающегося вышеописанным образом. Следовательно, вы станете альбиносом, если получите две копии соответствующего гена: по одной копии от каждого из родителей. Именно так и произошло у преподобного доктора Уильяма Арчибальда Спунера, который к тому же, возможно по совпадению, страдал от необычного речевого расстройства, из-за которого мог случайно переставить буквы во фразе. Так, желая сказать «well-oiled bycycle» (хорошо смазанный велосипед), он мог оговориться и произнести «well-boiled icicle» (хорошо вскипяченная сосулька). В его честь такие оговорки назвали спунеризмами. Возможно, ваши родители тоже могли обладать одним таким геном, хотя это и не проявилось фенотипически.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: