Марк Махлин - По аллеям гидросада

- Название:По аллеям гидросада

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Махлин - По аллеям гидросада краткое содержание

Рассчитана на широкий круг любителей природы.

По аллеям гидросада - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы достигнуть такого сложного строения, гидрофитам пришлось в филогенезе пройти «суровую школу жизни» на суше.

Адаптивная эволюция растений, по словам Д. Л. Тахджяна, протекает через три стратегических этапа. Первый — это прогрессивная эволюция, совершенствование всего организма. У растений постепенно развиваются механические несущие ткани, система проводящих сосудов, корни, стебли, листья, цветки — разнополые или одновременно имеющие мужские (тычинки) и женские (пестик) органы, — возникает восходящий ток соков от корней к листьям и т. д. Но наряду с дифференциацией и морфологическим усложнением возникает на этой стадии и более высокая интегрированность, гармонизация частей растения, слаженно и четко выполняющих свою функцию и обеспечивающих жизнестойкость всего растения. Возрастает сумма взаимоотношений со средой, ее разнообразными элементами, возникает до известных пределов свобода, вариантность этих взаимоотношений, что позволяет растению захватывать, осваивать все новые участки среды. Такое совершенствование взаимосвязи со средой шире морфологического усложнения.

Возьмем в качестве примера известное растение — гречиху. Она растет у дорог, иногда на довольно сухих участках, еще лучше — во влажных местах, но может расти и в воде, располагая листья на поверхности. Даже полностью погруженная в воду она не погибнет, правда, остановит рост на время, пока не спадет вода. Если не дождется — начнет тянуть хилые листья к поверхности. А дотянется — снова наберет силу, будет нормально расти и цвести. Недаром ее называют гречихой земноводной.

А тропический род гигрофил? Могут расти у дороги, на лугу, в дождевом лесу, у воды, полупогруженные, в воде с верхушкой стебля на поверхности воды и полностью погруженные. Например, криптокорины встречаются на стремнинах, в медленно текущих и стоячих водах — это водные формы; полупогруженные живут в мелкой воде; а наземные формы растут у берега, в низинах, во влажной подстилке леса. Один вид — реснитчатая криптокорина — приспособился жить даже в морской воде среди корней мангровых деревьев.

Конечно, свобода адаптации не бесконечна — ни гигрофилы, ни криптокорины сухих почв и воздуха не перенесут.

Вторым этапом в стратегии эволюции является специализация — возникновение частных, ограниченных приспособлений к существованию в определенных условиях среды. Специализация позволяет организмам расширять территорию своего распространения, приспосабливаться к новым условиям среды. Это плюс. Но есть и минус: всякая специализация заужает возможности растений. Именно такой узостью обладают гидрофиты: при изменении условий среды им трудно «переспециализироваться». Значит, с увеличением специализации снижается способность к адаптации.

Обратимся к примерам. «Наиболее водным» растением можно назвать роголистник. Он и растет под водой, и цветет в воде — без воды он совсем не может существовать. Кувшинка тоже водное растение. Но у нее есть развитая корневая система, а листья и цветки связаны с воздушной средой — специализация есть, конечно, но она не достигла такой степени, как у роголистника. Поэтому и способность приспосабливаться к изменившимся условиям среды у нее значительно выше. В 1912 г. в журнале Киевского общества любителей аквариума был опубликован снимок, вызвавший сенсацию: на потрескавшемся, пересохшем илистом грунте сидят небольшие толстенькие ярко-зеленые кустики кувшинок. Сидят и ждут осенних дождей, чтобы вернуться к обычной «кувшиночной» форме. Именно этот снимок надоумил ленинградского садоводаН. Гаврилова организовать перезимовку кувшинок в горшках, пока ремонтируют бассейн.

Однажды в оранжерее Главного ботанического сада АН СССР в Москве я увидел интересное растение: из бетонного ящика густо тянулись вверх 15-сантиметровые мясистые черешки, на концах которых были устремившиеся вверх, толстые, плотные, дисковидные пластинки листьев. — Да это же лимнобиум, который вы мне привезли два года назад! — сказала мне садовод В. Чеканова. — Просто бассейн подсох немного, давно не подливала в него воды.

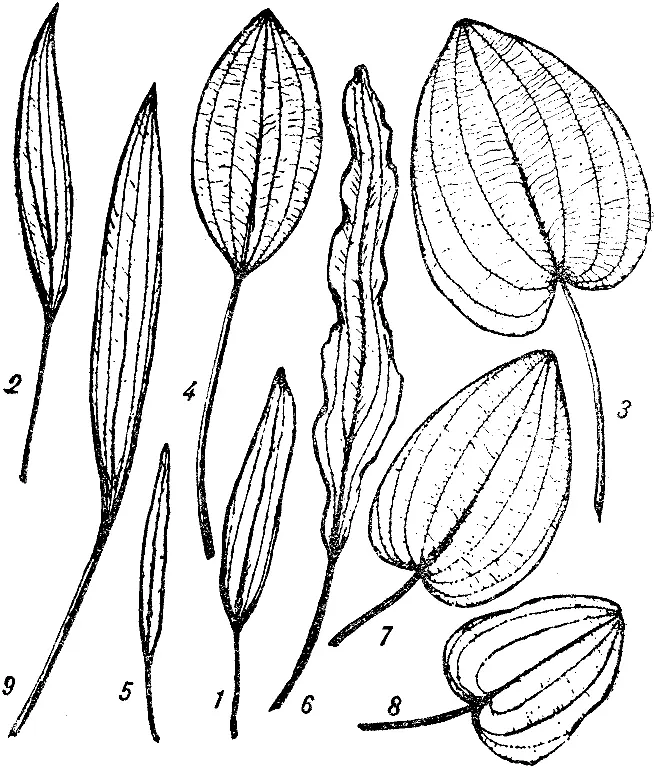

Разнообразие листьев криптокорин: 1 — Cryptocoryne affinis, 2 — С. beckettii, 3 — С. blassii, 4 — С. bullosa, 5 — С. griffithii, 6 — С. longicauda, 7 — С. minima, 8 — С. nuri, 9 — С. thwaitesii (по Г. Брюннеру).

— Лимнобиум — тропический лягушатник, — изумился я, — эта розетка круглых зеленых листьев, плавающая на поверхности аквариума?

Впрочем, когда я спустя год увидел такой же лимнобиум в бассейне под парниковой крышкой у известного садовода И. Л. Заливского, пришлось еще раз удивиться: на поверхности воды плавала тоже розетка, но диаметром не 8 — 12 см, а всего 30! И листья были не светло-зеленые, а вишневые. Вот что сделали с этим растением 30° С в парнике в сочетании с ленинградским весенним солнцем. Ясно, что узкая специализированность, «степень водности», этого растения тоже меньше, чем у роголистника или валлиснерии, которые не могут существовать без воды.

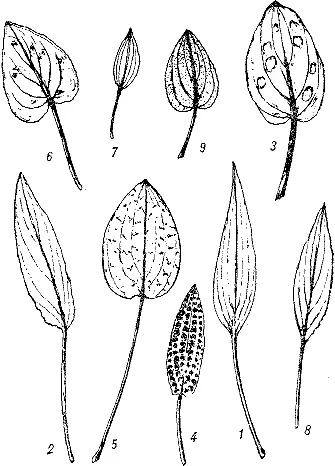

Разнообразие листьев эхииодорусов: 1 — Echinodorus berteroi, 2 — Е. amazonicus, 3 — Е. cordifolius, 4 — Е. andrieuxii var. longistylis, 5 — E. austroamericanus, 6 — E. maior, 7 — E. scaber, 8 — E. nymphaeifolius, 9 — E. bleheri (по Г. Брюннеру).

«Среда, — отмечает А. Л. Тахтаджян, — многообразна и неупорядоченна. Осваивая новые участки ее, новые ареалы, растения изменяются соответственно характеру условий в этих ареалах». Постепенно происходит расхождение признаков у этих растений по сравнению с исходной формой. Сначала эти изменения касаются вегетативных органов, потом — наиболее консервативных — цветков. Сначала эти изменения неустойчивы, характерны только в данных условиях, а в иных — растение возвращается к исходной форме. Потом эти изменения постепенно фиксируются, становятся устойчивыми, передаются по наследству. Происходит дивергенция — расхождение признаков, образование новых разновидностей, а затем и видов.

Третьим этапом стратегии эволюции является регресс, или общая дегенерация. Так, приспособившись к жизни в воде, водные растения стали утрачивать отдельные органы, например, корни. Все живущие в воде растения утратили механические несущие ткани. А ряска пошла по этому пути еще дальше — она утратила не только корневую систему, но и листья, цветет очень редко и размножается преимущественно вегетативно. Такое упрощение обеспечивает успешное развитие и распространение вида. А расширение ареала и есть, по А. Н. Северцову, один из показателей прогрессивного развития вида.

Итак, на первом этапе эволюции водных растений формировалась совершенная структура, дифференциация и многогранность взаимодействия со средой. Этот этап растения проходили на суше, и только на суше. На втором этапе, когда гидрофиты снова «отправились» в воду, возникла специализация. На третьем этапе гидрофиты уже успешно освоили водную среду и избавились от приспособительных приобретений первого этапа, которые в однообразно устойчивой среде оказались лишними. Таков путь, пройденный в эволюции вторичноводными растениями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: