Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Название:Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция краткое содержание

Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

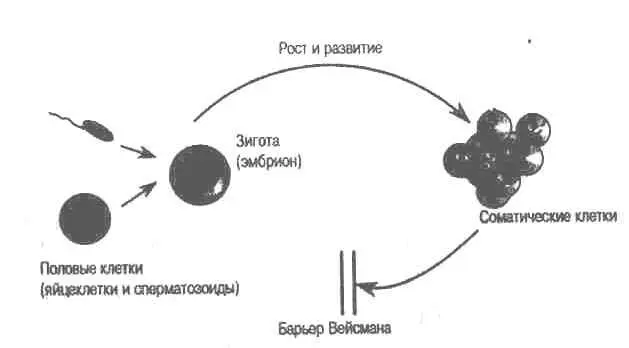

Рис. 1.3. Барьер Вейсмана. В 1885 г Август Вейсман провозгласил существование тканевого барьера, защищающего половые клетки от любого влияния сомы. На языке современных терминов это можно сформулировать так: мутации в соматических клетках (клетках тела) никогда не передаются в клетки зародышевой линии (репродуктивные клетки).

Существование вейсмановского барьера было якобы неопровержимо доказано в 1911 г. работой Кастла и Филлипса (Castle, Phillips) из Гарвардского университета. Они удалили яичники у белой морской свинки (альбиноса) и пересадили ей яичники черной морской свинки [4]. Белая мать-реципиент при скрещивании с нормальным белым самцом дала несколько черных потомков в течение шести-двенадцати месяцев после операции. Точно такой же результат наблюдался бы при скрещивании белого самца с черной самкой. Таким образом, новая «белая» сома не оказала никакого влияния на половые клетки в пересаженных «черных» яичниках. Однако подобные «острые» эксперименты можно критиковать по тем же причинам, что и отрубание хвостов. Нет никаких причин предполагать, что адаптивный ответ самок с пересаженными яичниками должен быть связан с генетическим контролем окраски шерсти.

Гипотезу Ламарка пытался доказать австрийский биолог Пауль Каммерер (Kammerer). Эта работа имела трагические последствия. Каммерер сообщил, что изменение полового поведения и некоторых других инстинктов у морских животных и земноводных может приводить к появлению потомства, имеющего те же поведенческие или морфологические черты, которые приобрели их родители в течение жизни. Его наиболее известные эксперименты проведены на жабах-повитухах Alytes obstetricians. Большинство видов жаб и лягушек спариваются в воде. Самцы этих видов крепко захватывают самку и долго (дни и недели) удерживают ее до тех пор, пока она не отложит икру.

Для того чтобы удерживать скользкую самку, у самцов на ладонях и пальцах имеются мозолистые и ороговевшие брачные бугорки. Alytes спариваются на суше, у них нет таких бугорков, так как кожа самок сухая и грубая. Пауль Каммерер обнаружил, что, если Alytes заставить спариваться в воде, как это делают другие жабы, то через несколько поколений у них появляются брачные бугорки. Это и есть приобретенный наследственный признак.

В начале двадцатого века эти эксперименты вызвали острую полемику, которая, в конце концов, завершилась тем, что профессор Кембриджского университета Вильям Бэтсон (Bateson) обвинил Каммерера в фальсификации. Артур Кестлер в своей книге Case of Midwife Toad («Дело жабы-повитухи») приводит документы по этому трагическому делу и утверждает, что обвинения не были в достаточной мере доказаны. Но удар был нанесен, и не выдержав оскорбления, в 1926 г. Каммерер покончил жизнь самоубийством. Недавно Марк Гиллман (Gillman) проанализировал этот исторический эпизод в книге Envy as a Retarding Force in Science, 1996 («Зависть как тормоз в науке»).

Еще одной исторической причиной, по которой ламаркистское мышление стало «закрытой зоной» в науке, можно считать разгром советской генетики в 40-е гг. Иосиф Сталин поручил селекционеру Т. Д. Лысенко улучшить сельское хозяйство в СССР. К сожалению, пытаясь продемонстрировать увеличение урожая зерновых с помощью приема, названного яровизацией, Лысенко применил неапробированную процедуру. Этот прием заключался в различных способах обработки семян, например, изменении температуры и питания во время прорастания. Он использовался для получения более продуктивных растений, из семян которых, по утверждению Лысенко, вырастают растения лучшего качества. Но лысенковский подход к возрождению идей Ламарка заставил отвернуться от него западньк ученых и генетиков, работающих в Советском Союзе. Проблема противостояния была решена печально известными жестокими преследованиями научных оппонентов Лысенко [5].

Мы считаем, что все эти обстоятельства истории науки и общества надолго затормозили рациональное развитие идей Ламарка, которые сейчас выливаются в представления об обратной связи генов.

Важно упомянуть еще два момента, оказавших влияние на развитие биологической науки. Первое — это, не побоимся сказать, обожествление Дарвина, особенно в Британии. Дарвина превратили в икону, однако мы полагаем, что на определенном этапе это было действительно необходимо для того, чтобы внедрить в умы человечества ключевую идею о естественном отборе случайных изменений. Без этой концепции было бы трудно объяснить многие биологические явления, будь то Ц структура популяции, изменчивость генов или работа иммунной системы. Это было необходимо для противостояния наивному креационизму, утверждавшему, что все виды возникли одновременно и относительно недавно.

Согласно дарвиновской теории эволюции, для появления новых форм и видов необходимо длительное время. Этот факт согласуется с данными современных палеонтологических и геологических исследований. Действительно, между всеми существующими в настоящее время живыми организмами установлено молекулярно-эволюционное родство. Получение данных, позволивших сделать столь важные заключения, стало возможным благодаря появлению в конце 80-х гг. приборов для автоматического определения последовательности нуклеотидов в ДНК (ДНК-секвенаторы). Новая технология дала возможность генетикам и молекулярным биологам получать точную информацию о большом числе генов (о последовательности нуклеотидов в ДНК). Большая часть этих данных собрана в обширных общедоступных базах данных в Интернете, например в Genbank.

Присуждение в 1993 г. Нобелевской премии по химии Кэри Маллису (Mullis) за открытие и разработку метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) подчеркивает важность новых технологий в получении научного знания. Метод ПЦР используется с конца 1980-х годов. Он дает возможность увеличивать число копий отдельного участка ДНК в миллионы раз. После этого с помощью секвенатора можно легко определить порядок нуклеотидов A, G, С и Т в этом фрагменте (определения терминов даны в табл. 1.2). Метод ПЦР стал для генетиков новым мощным «телескопическим» средством, позволяющим увидеть молекулярное строение и информационное содержание различных последовательностей нуклеотидов. Именно метод ПЦР, который можно назвать «генетическим копированием», побудил к созданию книги и фильма «Парк юрского периода», показав возможность (пока нереальную) того, что сохранившиеся древние ископаемые останки ДНК можно размножить, а затем с помощью клонирования «воскресить» вымерших животных.

Основные генетические термины

Интервал:

Закладка: