Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Название:Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Стил - Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция краткое содержание

Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

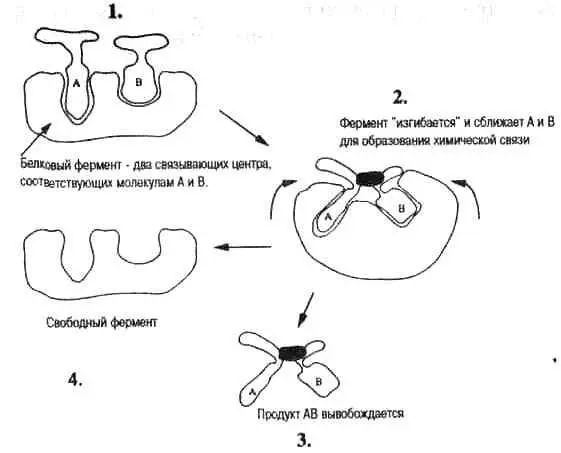

Рис. 2.2. ферменты (белки или РНК) - «молекулярные машины», или катализаторы. Изображен белковый фермент, осуществляющий химическую связь между двумя разными молекулами, А и В, с образованием сложной молекулы АВ. Некоторые ферменты состоят из РНК, их называют рибозимами. 1. фермент имеет два связывающих центра, с которыми стыкуются соответствующие им субстраты А и В. 2. Фермент изменяет форму и создает соответствующие молекулярные взаимодействия и силы, облегчая образование химической связи между А и В. 3. Продукт АВ высвобождается. 4. Свободный фермент может использоваться снова.

В клетке работают тысячи ферментов. Одни из них создают строительные блоки для генов; другие распознают пищевые молекулы и обеспечивают их попадание из окружающей среды; наконец, третьи перестраивают различные молекулы внутри клеток. Большинство биологических катализаторов, так же как и многие структурные компоненты клетки, — белки, но есть и катализаторы, представленные РНК.

В конце 1950-х годов Г. Темин предсказал существование обратной транскрипции. Он обнаружил, что опухолевые РНК-содержащие вирусы исчезают при добавлении их к клеткам в культуре ткани. Для объяснения этого он предположил, что вирус создает ДНК-копию своего РНК-генома, затем встраивает эту ДНК-копию в хромосомы клетки (причем исходный вирусный РНК-геном, в конце концов, разрушается). Следовательно, он предсказал существование фермента, который, используя в качестве матрицы молекулу РНК, создает молекулу ДНК. После десятилетних поисков, в конце 1960-х годов, сам Говард Темин обнаружил этот фермент. За эту работу он был удостоен Нобелевской премии (в 1975 году), разделив ее с Давидом Балтимором, который подтвердил существование фермента, названного обратной транскриптазой. Это открытие изменило первоначальные представления о переносе генетической информации. В последние годы стало также известно, что молекулы РНК могут играть роль катализаторов. Они могут сами себя разрезать и сшивать («редактировать») и потенциально способны к саморепликации.

Для каждой из известных биологических реакций существует специфический катализатор. Мы уверены, что катализатор (обычно белок, иногда РНК) должен существовать для любой гипотетической реакции. Все известные данные подтверждают это.

В основе механизма наследственности лежит простое правило спаривания оснований

Другой важный принцип, управляющий механизмом наследственности, это правило спаривания оснований (нуклеотидов), входящих в состав ДНК: всегда А соединяется с Т; a G — с С.

Во всех живых клетках генетическая информация зашифрована в последовательности оснований ДНК. Длинная линейная цепь ДНК представляет собой ряд нуклеотидов, различающихся по азотистым основаниям, входящим в их состав. Основания принято обозначать буквами A, G, С и Т (табл. 1.2). Порядок нуклеотидов в гене определяет последовательность аминокислот в белке. Поясним это.

Трехмерная структура ДНК была открыта в 1953 г. Джеймсом Уотсоном (Watson) и Фрэнсисом Криком (Crick). За это открытие, послужившее началом новой эпохи в биологии, в 1962г. ученые получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Оказалось, что структура ДНК чрезвычайно проста и придает этой молекуле такие свойства, которые делают ее главным кандидатом на роль носителя наследственной информации. ДНК состоит из двух комплементарных цепей, закрученных друг относительно друга так, что образуется знаменитая «двойная спираль» (рис. 2.3). Каждая цепь представлена последовательностью повторяющихся нуклеотидов, включающих азотистые основания А (аденин), G (гуанин), С (цитозин) и Т (тимин).

Две цепочки ДНК идут антипараллельно по отношению друг к другу и спарены основаниями. Спаривание оснований определяет стабильность и высокую точность копирования генома. Двухцепочечная ДНК более стабильна и труднее разрушается, чем одноцепочечные ДНК или РНК. Правило спаривания оснований гласит: если в одной цепочке находится А то, в другой в том же положении будет находиться Т; если в одной цепочке находится G, то в другой будет С. Например, если порядок оснований в одной цепочке 5'—AGCTAT—3',то в другой, комплементарной, порядок будет 3'—TCGATA—5'.To есть, цепочки антипараллельны и комплементарны друг другу. Символы концов цепочек 5' и 3' (произносится «пять штрих» и «три штрих») объяснены в таблице 1.2.

Рис. 2.3. Два способа изображения двухцепочечной ДНК. Слева показана двойная спираль, имеющая две спаренные основаниями комплементарные цепи. Цепи в правозакрученной спирали антипараллельны, т.е. направление одной — от 5' к 3', другой — от 3' к 5'. Обратите внимание, что там, где в одной цепи находится основание аденин (А), в комплементарной цепи в той же позиции находится тимин (Т); там где в одной цепи находится основание гуанин (G), в комплементарной цепи в той же позиции присутствует цитозин (С). Основания являются частью нуклеотида, содержащего углевод рибозу. Нуклеотиды соединены друг с другом фосфодиэфирной связью, образующей остов каждой цепи Для удобства молекулу ДНК (всегда подразумевается, что она двухцепочечная, если не сказано иначе) изображают в упрощенной двумерной форме (справа). При репликации цепи раскручиваются, освобождая матричную последовательность свободных (неспаренных) оснований, по которой ДНК-полимераза строит комплементарную цепь (рис. 2.4, Б).

Именно в этом заключается чрезвычайно простой закон, определяющий структуру ДНК. Открытию правила спаривания оснований способствовали эмпирические данные Эрвина Чаргаффа (Chargaff), полученные в 1940-х годах. Анализируя химический состав ДНК, он показал, что во всех препаратах ДНК, выделенных из разных организмов, число молекул А всегда равно числу молекул Т; и точно также, число молекул С всегда равно числу молекул G. Эта закономерность была названа «правилом Чаргаффа». Чаргаффу, однако, не удалось связать полученные данные со структурой ДНК и механизмом наследственности. В полной мере оценить результаты Чаргаффа стало возможным лишь после открытия двойной спирали. В истории науки немало других примеров, когда важная информация не оказывает никакого влияния и «скрыто» лежит до тех пор, пока где-то вдохновенная созидательная интуиция не откроет ее истинную цену.

Правило спаривания оснований и антипараллельное расположение комплементарных цепочек объясняют, как создается дочерняя молекула с идентичной родительской последовательностью оснований (и, следовательно, содержащейся в ней информацией). Если цепочки разделить, можно предположить, что последовательность 3'—TCGATA—5'может служить матрицей для выстраивания в линию сначала А, затем G, затем С, затем Т и так далее до образования комплементарной последовательности 5'—AGCTAT—3'(рис. 2.3). Обьга-но копирование ДНК происходит с чрезвычайно большой скоростью и точностью. Однако в некоторых случаях имеют место ошибки, изменяющие последовательность оснований. Такие ошибки называются мутациями. Они создают наследственную изменчивость, на которую действует естественный отбор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: