Андрей Журавлев - Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы... От палеонтологических реконструкций к предсказаниям будущего Земли

- Название:Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы... От палеонтологических реконструкций к предсказаниям будущего Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-322-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Журавлев - Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы... От палеонтологических реконструкций к предсказаниям будущего Земли краткое содержание

Андрей Журавлев — профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор журнала «National Geographic Россия».

Летающие жирафы, мамонты-блондины, карликовые коровы... От палеонтологических реконструкций к предсказаниям будущего Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рекордсменами среди глазастых животных являются гигантские кальмары: глазное яблоко — 27 сантиметров в диаметре, зрачок — 9. А нужны им такие большие глаза… конечно, чтобы лучше видеть, но не Красную Шапочку, то есть добычу, а своих недругов — кашалотов. На 600-метровой глубине кашалот, двигаясь сквозь облака планктона, вызывает свечение микроорганизмов, которое и улавливает чуткий взгляд кальмара. Кальмар различает темный силуэт кашалота на светящемся фоне за 120 метров. Скрыться он не успеет, но сможет приготовиться к встрече с врагом во всеоружии. Крупнее, чем у кальмаров, глаза были только у вымерших морских ящеров ихтиозавров — до 35 сантиметров в диаметре. Наверное, для тех же целей: избегать своих соперников — плиозавров. Вполне возможно, что глубоководная охота и, следовательно, необходимость подогрева глаз вызвали развитие теплокровности у юрских и меловых гигантских морских ящеров — плезиозавров, ихтиозавров и мозазавров. Во всяком случае, геохимик Орельен Бернар из Лионского университета и его группа обнаружили, что кости этих животных по изотопному составу кислорода очень отличаются от рыбьих, и оценили температуру тела ящеров в 35–39 °C в 12-градусной воде.

Как только органы зрения появились, их можно было приспосабливать к различным условиям, уменьшая или увеличивая размеры глаза, разнообразя строение сетчатки или смещая глаза в разные части головы, если она есть, для создания панорамного, стерео- или телескопического зрения. У кубомедуз, например, нет ни головы, ни мозгов, а камерные глаза с хрусталиком и сетчаткой имеются. Личинки этих медуз с помощью глаз и передвигаются. Это совсем не сложно: светочувствительные клетки происходят от жгутиковых предшественников, основной задачей которых было именно движение.

Древние греки придумали множество мифических существ, казалось бы обладавших совершенно неправдоподобными способностями. Медуза Горгона убивала взглядом, а у девятиголовой змееподобной Лернейской гидры заново отрастали отрубленные головы. В эпоху Просвещения ученые ввели традицию присваивать имена мифических созданий реальным организмам, в чем-то напоминающим своих фантастических тезок. У маленькой пресноводной гидры действительно заново отрастают многочисленные щупальца, а некоторые ее морские родственники — медузы — способны убивать людей. Яды воздействуют на нервную и кровеносную системы, а одно из самых опасных животных — тихоокеанская кубомедуза Chironex fleckeri — насмерть поразила более 200 человек. Люди, пережившие ее нападение, утверждают, что в момент укуса чувствовали будто тысячи раскаленных гвоздей вонзаются в тело.

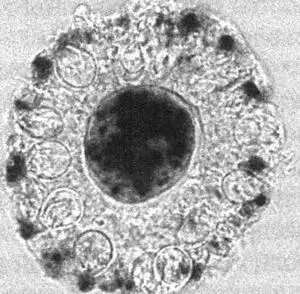

Эти «тысячи гвоздей» являются стрекательными клетками, которые есть в щупальцах и гидры, и медузы, и коралла, потому всех этих животных называют стрекающими (книдарии). Каждая такая клетка содержит пузырек с ядом и спирально свернутую трубочку с похожим на гарпун наконечником. Если чувствительные клетки гидры ощущают приближение возможной добычи, трубочка мгновенно — всего за 700 наносекунд — раскручивается и выстреливает с такой силой, что пробивает даже панцирь рака. И яд поступает в ткани обреченной жертвы.

Лишь недавно зоолог Дэвид Плачецки из Калифорнийского университета (Дэвис) смог раскрыть некоторые секреты стрекательных клеток. Оказалось, что их эластичная оболочка состоит из белка, близкого по составу к тому белку, который образует паутину. А каждая чувствительная клетка иннервирует батарею из примерно 30 стрекательных. Хотя глаз, в нашем понимании, у гидры нет, она, когда тень жертвы падает на нее, разряжает свои ядовитые клетки, причем лучше попадает в цель в условиях плохой освещенности.

В таких клетках гидры и медузы содержатся светочувствительные рецепторы и белки, контролирующие восприимчивость к свету. Еще в них есть регуляторные гены, которые являются предковыми для генного комплекса, отвечающего у позвоночных за формирование не только органов зрения, но и слуха. Выходит, что наши способности видеть и слышать имеют сходство на генном уровне. А медузы, получается, убивают взглядом, поскольку стрекательные клетки одновременно служат у них глазами.

Всем этим возможности глаз не исчерпываются. Так, вблизи глубоководных черных курильщиков, извергающих 350-градусные гейзеры, обитают многочисленные креветки и крабы, которые, чтобы не заблудиться в холодной безжизненной мгле, со всех сторон окружающей теплые оазисы, приспособились видеть инфракрасное излучение (700–1000 нанометров), исходящее от горячих растворов. Но не только: нейробиолог Стивен Чемберлен из Сиракузского университета в штате Нью-Йорк обнаружил в глазах этих ракообразных пигменты, восприимчивые к зеленому свету. На такую глубину световые волны средней длины не проникают. Значит, источник зеленого свечения нужно искать в курильщиках. Геофизики его открыли: мириады пузырьков газа, выделяющиеся при извержении курильщиков, взрываются и излучают зеленый свет. Это явление называется сонолюминесценция.

На суше инфракрасный свет видят гремучие, или ямкоголовые, змеи. На голове у такой змеи есть пара ямок, которые устроены почти так же, как камерные глаза: не хватает лишь хрусталика. Тепло, исходящее от тела мыши, попадает в ямку и возбуждает чувствительные клетки, способные различать разницу температур в тысячную долю градуса (Кельвина). Мозг обрабатывает полученную информацию, сопоставляет ее с той, что поступила через обычные органы зрения, и складывает в достаточно понятное изображение мыши. Не исключено, что дополнительный прибор видения понадобился змеям для улучшения зрения. Ведь их «прозрачная роговица» является сросшимися и не вполне прозрачными веками. Они пронизаны густой кровеносной сетью. Герпетолог Кевин ванн Дорн из канадского Университета Ватерлоо выяснил, что относительно четкую картинку змея видит в моменты единовременного сокращения сосудов, длящегося около 100 секунд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: