Александр Опарин - Возникновение жизни на Земле

- Название:Возникновение жизни на Земле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы

- Год:1946

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Опарин - Возникновение жизни на Земле краткое содержание

Основные экспериментальные работы А. И. Опарина посвящены изучению обмена веществ у растений.

А. И. Опарин — основатель особой отрасли знания: технической биохимии.

Происхождение жизни — это та проблема, над которой А. И. Опарин работает уже в течение 25 лет и в области которой он является признанным авторитетом не только у нас, но и за рубежом. Его перу принадлежит ряд книг и популярных брошюр по этому вопросу, многие из них переведены на иностранные языки.

А. И. Опарин заведует кафедрой биохимии растений Московского государственного университета и работает директором Института биохимии им. Баха Академии наук СССР.

Для старшего возраста.

Возникновение жизни на Земле - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С точки зрения диалектического материализма, жизнь не является вечной. Жизнь — это особая форма существования материи, которая могла возникнуть только в процессе развития этой материи; иначе говоря, живые организмы возникли все же из неживой материи. Для того чтобы понять, как возникла жизнь из неживой материи, мы должны проследить историю тех превращений, которые претерпевала материя еще задолго до возникновения жизни. И только на этом пути мы сможем понять и правильно решить вопрос о происхождении жизни на Земле.

В основном нас будут интересовать те вещества, из которых построены все живые существа — от простейших до позвоночных млекопитающих. Тела всех животных, растений и наипростейших существ — бактерий — построены из органических веществ. Чем отличаются эти вещества от неорганических? Они отличаются прежде всего тем, что в основе всех этих веществ, входящих в состав тела животных и растений, лежит элемент углерод. В этом очень легко убедиться — стоит только материалы растительного или животного происхождения подвергнуть сильному нагреванию, которое вызовет их разложение: при отсутствии воздуха они будут обугливаться. Возьмем ли мы дерево, бумагу, шерсть, кожу, жир, крахмал, мясо — все это будет обугливаться при нагревании до высоких температур, свидетельствуя, что в остове этих материалов лежит углерод.

Но если мы возьмем неорганические материалы — металлы, стекло, любой камень, — то сколько бы мы их ни нагревали, обугливаться они не будут. Таким образом, в основе того материала, из которого построена живая плоть, в основе органических веществ лежит элемент углерод. Поэтому для того, чтобы понять происхождение жизни, нам нужно проследить историю этого элемента. Нужно сказать, что углерод присутствует не только у нас на Земле и даже не только на нашем Солнце. При помощи особого прибора, разлагающего свет, так называемого спектроскопа, мы можем обнаружить присутствие этого элемента на любой звезде.

Таким образом, можно при помощи спектроскопа анализировать состав звезд почти так же, как если бы они были у нас в лаборатории. Но поверхность звезд имеет чрезвычайно высокую температуру, которая достигает у некоторых величины в 27 000°. Совершенно ясно, что при таких температурах не могут существовать не только никакие живые существа, но вообще какие-либо химические соединения. Вся материя при этих условиях находится в виде мельчайших раздробленных частичек, в виде беспорядочно носящихся атомов. Частички углерода тоже не могут при такой исключительно высокой температуре соединяться с другими какими-нибудь частичками. Они все разрознены и находятся в беспорядочном движении. В таком состоянии находится углерод в атмосфере наиболее горячих звезд. Но, изучая пути постепенного развития (эволюции) звезд, мы находим такие светила, температура поверхности которых равна 12 000°.

На таких звездах мы уже можем обнаружить первые химические соединения. В частности, здесь присутствуют соединения углерода с водородом — с тем элементом, который входит в состав воды. Наше Солнце является звездой, температура поверхности которой равна в среднем 6000°, то есть оно по сравнению с наиболее горячими звездами является уже Несколько остывшим светилом. В атмосфере нашего Солнца мы можем установить присутствие целого ряда соединений углерода. Углерод уже начинает вступать в соединение с другими элементами: с водородом, азотом, а кроме того, в атмосфере Солнца мы обнаруживаем и такого рода соединения, где отдельные атомы углерода начинают соединяться между собой.

Наша Земля возникла когда-то из той материи, из которой состоит и атмосфера нашего Солнца. Примерно три, а может быть, даже пять миллиардов лет назад от поверхности Солнца стали отрываться газовые сгустки, из которых в дальнейшем сформировались планеты нашей солнечной системы.

Тот сгусток, из которого образовалась наша планета, Земля, был сравнительно мелким образованием в мире звезд. По вычислениям американского астронома Ресселя, остывание этого газового сгустка происходило сравнительно быстро (конечно, на астрономический масштаб) — в течение каких-нибудь десятков «тысячелетий. Что при этом происходило с тем углеродом, который ранее находился в атмосфере Солнца и затем попал в газовый сгусток, из которого образовалась наша Земля?

Уже на Солнце при температуре в 6000° мельчайшие газовые частички — атомы углерода — стали соединяться между собой, образуя частички более крупные, так называемые молекулы. Эта способность углерода соединяться в более крупные частички даже при очень высоких температурах является чрезвычайно существенной его особенностью. Именно благодаря этой способности углерод является самым тугоплавким веществом, которое мы только знаем. В присутствии кислорода, а следовательно, и воздуха углерод окисляется, горит, но если мы будем нагревать его в отсутствии воздуха, то мы можем поднять его температуру до очень большой высоты, до нескольких тысяч градусов, и углерод при этом не будет плавиться.

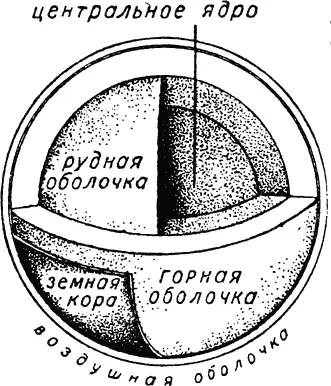

При остывании того газового сгустка, из которого формировалась Земля, углерод первым должен был сгуститься и из состояния газа перейти в жидкое, а потом в твердое состояние. В таком виде он должен был опуститься к центру тяжести газового сгустка, войти в состав начального, первичного ядра формирующейся Земли. Точно так же туда должны были вскоре войти и некоторые наиболее тугоплавкие элементы — металлы, в частности железо, которым так изобилует атмосфера нашего Солнца. Углерод и другие тугоплавкие вещества сгустились первыми и вошли в состав центрального ядра нашей планеты.

В дальнейшем это ядро стало одеваться оболочкой, на его поверхности благодаря дальнейшему остыванию Земли стали образовываться другие оболочки из горных пород, которые одели это ядро, образовав так называемые геосферы. В конечном итоге в состоянии газа осталась только атмосфера, одевающая весь наш земной шар.

Хотя это центральное ядро недоступно непосредственному наблюдению человека, тем не менее наука при помощи ряда косвенных приемов установила, что оно лежит примерно на глубине 2500 километров и имеет радиус, равный примерно 3500 километров. Сверху оно одето рудными и каменными оболочками. Химический состав этого ядра в настоящее время так же при помощи косвенных приемов довольно точно определен. В основном, оно состоит из железа, никеля, кобальта, хрома и некоторых других элементов. В частности, в нем находится и значительное количество интересующего нас элемента — углерода.

Но в то время, когда формировалась наша планета, эта оболочка была еще не такой мощной. Она сравнительно легко разрывалась, и через эти трещины и разрывы вещества центрального ядра изливались и извергались на земную поверхность. Здесь они приходили в соприкосновение с тогдашней земной атмосферой. Атмосфера Земли того времени существенно отличалась от той, которую мы наблюдаем сейчас. Сейчас наша атмосфера состоит в основном из газообразного кислорода и азота. Тогда же ни свободного кислорода, ни свободного азота в нашей атмосфере быть не могло. В основном она состояла на перегретого водяного пара, вода современных океанов и морей еще входила в состав этой атмосферы, которая одевала наш земной шар.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: