Крис Фрит - Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир

- Название:Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Издательство Астрель

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-28988-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крис Фрит - Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир краткое содержание

УДК ББК ISBN © Chris D. Frith, 2007

All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with The Dynasty Foundation and is not the responsibility of John Blackwell Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, Blackwell Publishing Limited.

© Фонд Дмитрия Зимина "Династия", издание на русском языке, 2010

© П. Петров, перевод на русский язык, 2010

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2010

© ООО "Издательство Астрель", 2010

Издательство CORPUS ®

Фонд некоммерческих программ "Династия" основан В 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании "Вымпелком". Приоритетные направления деятельности Фонда – развитие фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. В рамках программы по популяризации науки Фондом запущено несколько проектов. В их числе – сайт

, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект "Библиотека "Династии" – издание современных научно-популярных книг, тщательно отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта. Более подробную информацию о Фонде "Династия" вы найдете по адресу:

WWW.DYNASTYFDN.RU

Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

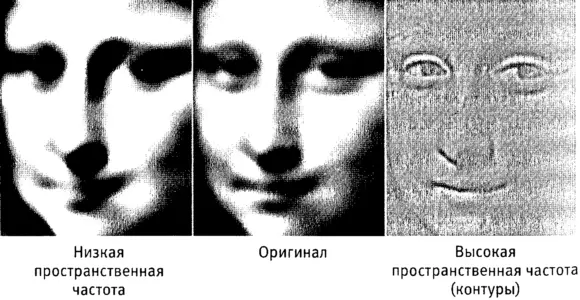

Вспомним, что каждая буква в сообщении несет тем больше информации, чем она необычнее. Поэтому буква Q обычно несет много информации, а идущая за ней буква U не несет никакой информации. Тот же подход можно применить и к изображениям. Любое изображение состоит не из букв, а из элементов изображения (или пикселов), которые могут быть разного цвета. Рассмотрим простое изображение черного квадрата на белом фоне. Какие элементы этого изображения наиболее информативны? Когда наш взгляд движется по однотонно окрашенному участку, он не видит ничего необычного, потому что при этом не происходит никаких изменений. Но вот наш взгляд достигает границы, где проходит контур квадрата, и происходит неожиданное изменение цвета. Следовательно, в соответствии с теорией информации, наиболее информативны должны быть именно контуры изображения. О том же говорит нам интуиция. Если заменить объект его контурами, иными словами, оставить только информативные границы, мы по-прежнему сможем распознать этот объект.

Рис. 5.2.Мы лучше всего распознаем объекты по их контурам.

Мы можем легко узнать лицо по одним контурам (справа), но улыбка лучше распознается на размытом изображении (слева).

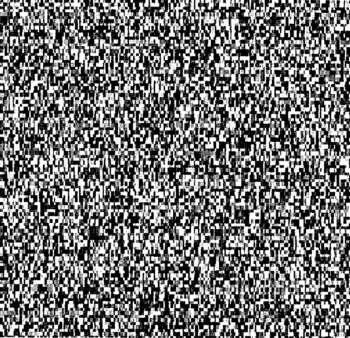

Но из этой формулировки следует парадокс. Согласно этому определению самым информативным изображением будет такое, в котором мы никак не сможем угадать следующий элемент, на который, двигаясь, упадет наш взгляд. То есть это изображение, целиком состоящее из точек, окрашенных случайным образом. Такие изображения мы видим, когда у нас что-то не так с телевизором и на его экране возникает рябь, так называемый "снег".

Рис. 5.3.Высокоинформативный набор случайных точек.

Это изображение несет максимум информации, так как нельзя предсказать, какой цвет имеет та или иная точка.

Как справедливо отмечает профессор английского языка, когда я показываю ей иллюстрации, сгенерированные компьютером, это самые скучные изображения, которые ей доводилось видеть. Проблема концепции, которую дает нам теория информации, состоит в том, что в ней никак не учитывается субъект, смотрящий на изображение. [119]В рамках этой концепции все смотрящие равны, и их восприятие раздражителя должно быть одинаковым. Но мы-то знаем, что все смотрящие разные. Они отличаются разным прошлым опытом и разными ожиданиями. Эти отличия сказываются на нашем восприятии. Рассмотрим черный квадрат на рис. 5.4. Для некоторых смотрящих это не просто черный квадрат. Это "Черный квадрат" Казимира Малевича, выставленный им в 1915 году первый образец отвлеченного, абстрактного искусства русских супрематистов. В данном случае знание того, что это значительное произведение искусства, меняет наше восприятие объекта, [120]несмотря на то что объем содержащейся в нем информации при этом не меняется. Этот простейший пример показывает, как наши исходные знания влияют на наше восприятие.

Рис. 5.4.Казимир Северинович Малевич "Черный квадрат" (начало XX века).

Преподобный Томас Байес

Как же тогда мы можем видоизменить теорию информации, чтобы она учитывала различия в опыте и ожиданиях наблюдателей ? Нам нужно сохранить нашу идею, что информативность сообщения (или изображения) определяется его новизной и неожиданностью. Но теперь ее нужно дополнить новой идеей, что сообщение может для одного человека быть неожиданнее, чем для другого. Объективно новое и неожиданное сообщение можно определить как сообщение, меняющее наше представление о мире и, следовательно, наше поведение.

Сегодня вечером я собирался пойти на семинар по нейроэстетике, но его отменили. Вместо этого я могу пойти в бар. Там я встречаю профессора английского языка. На нее это сообщение никак не повлияло. Она никогда не ходит на нейробиологические семинары.

Мы можем также сказать, что информативность сообщения определяется степенью, в которой оно меняет наши убеждения [121]об окружающем мире. Чтобы узнать, какой объем информации содержится в сообщении, передаваемом получателю, нужно узнать, каковы были убеждения получателя до поступления этого сообщения. Тогда мы сможем увидеть, насколько эти убеждения изменились после того, как сообщение было получено. Но можем ли мы определить такие априорные убеждения и происходящие в них изменения?

Решение этой проблемы нашел человек, который будет, наверное, самым необычным из всех ученых, попавших на страницы этой книги. Преподобный Томас Байес (1702-1761) был пресвитерианским священником и за всю свою жизнь не опубликовал ни одной научной работы, хотя и стал в 1742 году членом Лондонского королевского общества. Только через два года после его смерти его классическая работа была наконец опубликована в "Философских трудах Королевского общества". После этого она больше ста лет пребывала в забвении. Только в двадцатых годах XX века слава Байеса начала расти. Для Рональда Фишера, бывшего тогда президентом Королевского статистического общества, Байес был настоящим кумиром, и в результате усердного лоббирования со стороны статистиков его в конце концов включили в "Национальный биографический словарь". И все же он оставался почти неизвестным за пределами круга тех, кто профессионально занимался статистикой. И даже те, кто слышал о байесовской статистике, часто считали, что ей не хватает должной объективности.

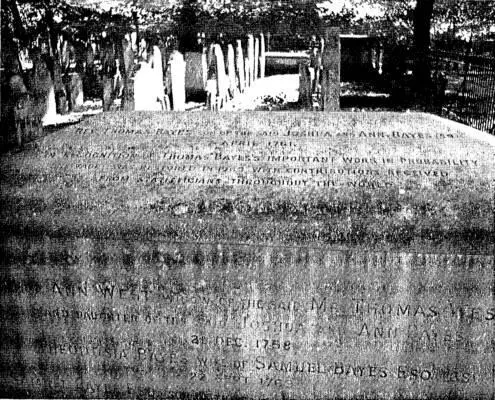

Рис. 5.5.Могила преподобного Томаса Байеса.

Томас Байес похоронен на кладбище Банхилл-Филдс в центре Лондона. В XVIII веке на этом кладбище хоронили нонконформистов [122], но теперь это общественный парк. Могила была отреставрирована в 1969 году, на средства "статистиков со всего мира".

Но в последние 10 лет Томас Байес стал суперзвездой. В сети есть множество сайтов, где объясняется теорема Байеса и сообщается: "Главное, что Байес крут, а кто не знает Байеса, тот не крут". А если вы не верите тому, что говорят в интернете, то, быть может, вас убедит New York Times за 20 января 2004 года?

"В научной среде байесовская революция вот-вот станет преобладающей точкой зрения, что 10 лет назад казалось немыслимым", – говорит Брэдли Карлин, профессор здравоохранения из Университета Миннесоты.

Из-за чего же возник весь этот ажиотаж?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: