А. Субботин - Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация (с иллюстрациями)

- Название:Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Макцентр. Издательство»

- Год:2004

- ISBN:5-8121-002-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Субботин - Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация (с иллюстрациями) краткое содержание

Книга описывает различные подходы зоотерапии, раскрывает теоретические и практические вопросы лечебной кинологии, проблему единства человека и природы, партнерства и сотрудничества с животными, делает попытку предложить системный подход решения этих проблем, дает практические рекомендации. Обобщает научный и практический опыт многолетней работы сотрудников Фонда «Ордынцы» по развитию лечебной кинологии.

Эта книга предназначена для психологов, педагогов, кинологов, медиков, родителей и всех людей, которые не равнодушны к проблеме воспитания активной и полноценной личности.

В книге использованы фотоматериалы занятий из архива Фонда «Ордынцы» и рисунки детей, прошедших программу.

Лечебная кинология. Теоретические подходы и практическая реализация (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

(3) правила применения стереотипов, которым собака обучена на основе жизненного опыта (поведение нападающего, наличие оружия и другие факторы, от которых зависит выбор конкретных форм), — критериальный уровень;

(4) отношение к факту нападения (преобладание страха или агрессии, решительность или робость и т.п.) — модальный уровень;

(5) отношение к хозяину и учет его поведения — социальный уровень;

(6) обобщенный «закон защиты слабого» — стратегический уровень;

(7) осознание отношений людей между собой (подлинность агрессии нападающего, истинные намерения хозяина и т.п.) — идеальный уровень.

В ходе развития, воспитания и обучения собаки информационные структуры каждого из уровней не могут быть сформированы без информации нижележащих структур. Так, например, без наработки стереотипных форм защиты от нападения невозможно сформировать правила их использования в реальной ситуации, а стереотипы, в свою очередь, не могут развиваться, если отсутствует фактографическая информация типа «свой-чужой», «друг-враг». Собаку, не знающую, что человек может быть врагом, и не умеющую схватить его зубами, бесполезно обучать тому, в каких случаях это следует делать. В точности так же срабатывает и обучение собак взаимодействию с детьми, особенно если речь идет о больных детях.

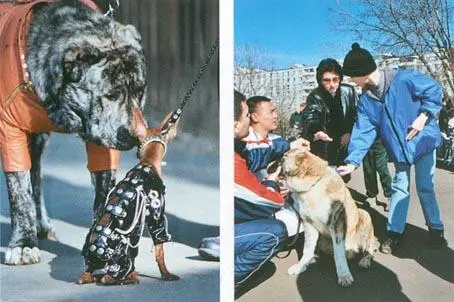

Проанализировав опыт работы мировой кинологии и зоопсихологии, опираясь на практику и исследования наших специалистов-кинологов центра «Ордынцы», мы разработали методику отбора (тестирования) и дрессировки собак для работы с детьми в области кинологической психофизической коррекции. Практика нашей работы показала, что в данном случае порода собаки, как и ее размеры, не имеют никакого значения, все зависит исключительно от характера и воспитания собаки. А размер животного — это еще один психотерапевтический эффект: уходит страх перед собаками. Занятия начинаются с общения сначала с маленькими (декоративными) породами, затем предлагаются более крупные. Важно, чтобы ребенок понимал: взаимопонимание — это не рост и телосложение, а состояние души.

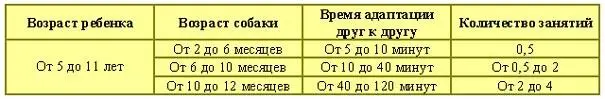

Исходя из практических наблюдений за поведением собак, начиная со щенячьего возраста, за их общением с детьми, наши специалисты пришли к единому мнению, что взаимопонимание между собакой и ребенком происходит очень быстро.

К мелким породам собак независимо от их возраста, адаптация происходит в течение 5-10 минут.

В настоящее время на базе Фонда «Ордынцы» трудятся и активно помогают детям более 20 собак. В том, что работа у них непростая, можно убедиться на примере одного из занятий по курсу «Юного кинолога». Привезли детей, больных ДЦП. Дети в инвалидных колясках, с рассеянными движениями, постоянно меняющимися выражениями лица от спазм мышц, трудности с координацией движения… На этом занятии ротвейлер Ванечка демонстрировал свое послушание: садился, ложился, вставал по команде, подаваемой голосом и движением руки. И вот один ребенок, который с трудом перемещался без поддержки взрослого, потянулся с радостным выражением лица к Ване и встал. Да это было всего одно движение, но какое!!! Взрослые были одновременно и удивлены, и счастливы, а ребенок спокойно стоял рядом с собакой и гладил ее. На его лице не было боли и страдания, он был счастлив и радовался, а Ваня спокойно воспринимал неуклюжие детские ласки и пытался аккуратно лизнуть своего маленького друга.

Специфика отбора, организации и методика проведения детских групп

Итак, в чем же секрет эффективности метода? Он прост: дети взаимодействуют с животными в эмоционально позитивной и комфортной обстановке. Они просто играют, играют в хендлеров (специалист-кинолог, который выставляет собаку на выставке по экстерьеру), дрессировщиков, ветеринаров, просто общаются с собакой. Такое общение в первую очередь повышает мотивацию, т.к. движения строятся не на преодолении боли, а на эмоциональном порыве, на желании сделать что-либо для животного. Собака является достаточно активным участником взаимодействия, но при этом, как мы уже описывали выше, собака достаточно тонко чувствует настроенность ребенка, его эмоциональное состояние, угадывает его желания.

Почему же дети так охотно общаются с собаками? Ответ достаточно прост и в то же время требует огромной подготовки как от взрослых, так и от собак. Для детей младшего школьного возраста объекты природы имеют очень большое значение наряду с близкими и родителями. В этом возрасте дети склонны очеловечивать животных, разговаривать с ними как с членами семьи либо полноправными друзьями. Они легко доверяют им свои радости и свою боль. Вторым важным аспектом является то, что собака понимает то, что ей хочет сказать ребенок, и у последнего появляется возможность почувствовать себя успешным в этом взаимодействии, проявить свои лидерские качества и получить позитивную обратную связь как от животного, так и от взрослого, который в этот момент находится рядом. Перед специалистами, работающими в ключе кинологической психокоррекции, стоит достаточно сложная задача: им необходимо следить за собакой, и в то же время не препятствовать взаимодействию. Важно отметить, что дети с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, аутисты и дети, больные ДЦП, общаются со взрослыми и со сверстниками гораздо более открыто и непосредственно, когда это взаимодействие строится вокруг собаки и вместе с собакой.

Если рассматривать действенность методики с точки зрения потребностной сферы, то можно отметить следующие наблюдения. Ребенок реализует и удовлетворяет потребность в общении, любви и уважении, физическом контакте, потребность быть признанным и потребность в общественно-полезном труде, в проявлении заботы об окружающих. Используя предоставляемые возможности для удовлетворения этих потребностей, как пишет А. Маслоу, ребенок обеспечивает свое личностное развитие.

Необходимо вспомнить и о развитии когнитивной сфере ребенка. Так как в ходе занятий употребляется много новых слов и терминов из кинологии, в игровой форме предлагаются различные интеллектуальные задания, дети в форме игры расширяют свой кругозор, повышают интерес к обучению, тренируют свою произвольность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: