Венки Рамакришнан - Генетический детектив. От исследования рибосомы к Нобелевской премии

- Название:Генетический детектив. От исследования рибосомы к Нобелевской премии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4461-1174-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Венки Рамакришнан - Генетический детектив. От исследования рибосомы к Нобелевской премии краткое содержание

Генетический детектив. От исследования рибосомы к Нобелевской премии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отец Брэгга-младшего, Уильям Брэгг (их обоих звали Уильям, поэтому сын пользовался вторым именем – Лоуренс), был профессором физики и разработал ряд приборов, позволявших с большой точностью измерять рентгеновские дифракционные пятна. После того как Брэгг-младший разработал свою теорию, они с отцом поставили несколько экспериментов. Пока Лоуренс оставался в Кембридже, его отец путешествовал, выступая с лекциями о той работе, которую выполнили «он со своим мальчиком». Какое-то время Брэгг-младший волновался, что, поскольку он просто аспирант, знаменитый отец присвоит себе всю славу за его работы, между ними явно существовала некоторая напряженность. Оказалось, что Нобелевский комитет был об этом хорошо осведомлен. В 1915 году оба Брэгга были удостоены премии по физике. Лоуренс, которому тогда было двадцать пять, остается самым молодым нобелевским лауреатом. Он не смог отправиться в Стокгольм, так как Первая мировая война была в разгаре и его брат Роберт был убит в бою всего за несколько недель до того, как пришло известие о премии. Поэтому Брэгг прочитал свою нобелевскую лекцию только в 1922 году.

В простых молекулах всего несколько атомов, поэтому можно было выдвигать различные гипотезы об их структуре и проверять, совпадают ли дифракционные пятна с результатами экспериментов. Но подобное угадывание осложнялось при изучении более крупных молекул. Требовался иной подход.

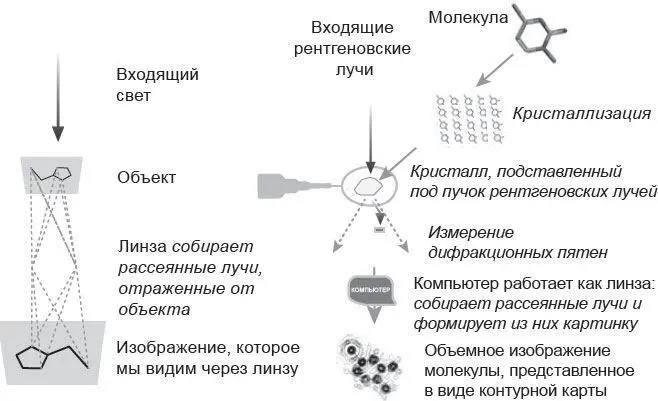

Чтобы понять, как вычисляется карта молекулы, представьте, как получается увеличенное изображение, которое мы видим через линзу. Лучи света рассеиваются от всех граней объекта. Линза собирает рассеянные волны, отраженные от каждой точки объекта, и строит точки изображения. В данном случае важно, что рассеянные лучи существуют независимо от присутствия линзы; линза просто фокусирует их и дает изображение. Мы уже говорили о том, что длина световой волны почти в тысячу раз больше, чем требуется для рассмотрения атомов в молекуле. С другой стороны, длина волны у рентгеновских лучей как раз та, что надо. Нельзя ли рассматривать вещество через обычную линзу в рентгеновских лучах и видеть молекулы напрямую, а не возиться с кристаллами и пятнами?

Рис. 3.4.Сравнение двух способов получения карты: при помощи линзы и рентгеновской кристаллографии

Однако достаточно хорошей линзы, которая позволяла бы делать изображения молекул в рентгеновском диапазоне, не существует. Но даже если бы она была, есть другая проблема: чтобы рассмотреть отдельно взятую молекулу в хорошей детализации, пришлось бы обдать ее такой дозой рентгеновского излучения, которое ее разрушит. В кристалле дифракционные пятна возникают в результате наложения рассеянных рентгеновских лучей, отраженных от миллионов молекул, сигнал от которых усиливается, позволяя обойтись гораздо меньшей дозой рентгеновского излучения, – тем кристаллы и хороши.

Ученые придумали хитрые математические способы моделирования линзы и собрали в одно изображение волны, отраженные от разных частей объекта. (Для подкованных в математике поясню: это делается при помощи преобразования Фурье, применяемого к рассеянным лучам.) Но выяснилось, что не так просто взять с рентгеновского снимка измеренные пятна и скомбинировать их на компьютере в цельную карту. Линза фиксирует попадание каждой конкретной части волны. Когда мы вычисляем интенсивность дифракционного пятна, полученного при облучении кристалла, мы фактически измеряем амплитуду электромагнитной волны, то есть высоту ее гребня относительно средней позиции. Такое измерение ничего не сообщает нам о ее фазе и не позволяет сравнить волны, соответствующие всем пятнам, в то время как изображение гораздо более зависит от фазы, нежели от амплитуды отраженной волны.

Кристаллограф Артур Линдо Паттерсон придумал, как, не зная фаз, по измеренным значениям интенсивности пятен вычислить функцию, показывающую самые заметные (тяжелые) атомы в структуре, которые из-за большого количества электронов сильнее рассеивают лучи. Затем вычислить фазы, которые волны получили при отражении от этих атомов, и сопоставить их с известными амплитудами. Некоторые атомы проявятся как менее четкие «призрачные» детали в изображении всей структуры. Добавив эти атомы в исходную структуру и сделав повторные вычисления, вы увидите на следующей итерации еще больше «призрачных» атомов. Таким образом можно шаг за шагом полностью воссоздать структуру молекулы.

У вас получится трехмерная карта молекулы, или карта электронной плотности, в которой рентгеновские лучи рассеиваются преимущественно от электронов в атомах. Такая карта демонстрирует, насколько высока плотность электронов в любой заданной точке.

Поскольку большинство электронов складывается в плотную оболочку вокруг ядра, мы можем определить местонахождение атомов. Карты плотности визуализируются в виде контурных карт сечений, напоминающих топографические карты, на которых отмечены горные пики: контур тем выше, чем больше плотность электронов.

Ученые стали пользоваться методом Паттерсона, чтобы определять структуры все более сложных молекул. Одной из тех, кому удалось выжать из этого метода максимум, была Дороти Ходжкин, в девичестве Кроуфут. Она была одной из первых женщин, получивших красный диплом Соммервилл-Колледжа Оксфордского университета, а затем приступила к работе над кандидатской диссертацией под руководством Джона Десмонда Бернала в Кембридже.

Бернал был настоящим энциклопедистом, но отличался непостоянством. Нередко он предлагал новаторские решения важных задач, но далеко не всегда дожидался, пока они будут проработаны до конца. Возможно, его просто слишком сильно отвлекали. В годы Второй мировой войны он консультировал британские власти при выборе места высадки в Нормандии. Он был ярым коммунистом и продолжал поддерживать советское правительство даже после того, как стало известно о сталинских репрессиях. Не менее пылко он относился и к женщинам, часто совмещая сразу несколько амурных историй. Многие из влюбленных в него – в том числе и Ходжкин – чувствовали, что Бернал искренне за ними ухаживает, помогает им в выстраивании карьеры, сохраняя с прежними пассиями самые хорошие отношения. Когда Бернал неизлечимо заболел, несколько этих женщин по очереди присматривали за ним.

Вероятно, по этим причинам некоторые из его учеников внесли гораздо более значительный вклад в науку и стали более знамениты, чем он. Ходжкин была одной из самых блистательных учениц. Защитив диссертацию, она вернулась в Оксфорд, но в академических кругах тогда совсем не жаловали женщин, поэтому она не смогла получить в этом университете достойный академический пост. К счастью, в ее альма-матер, Соммервилл-Колледже, ей выделили стипендию, к которой она добавила ряд временных исследовательских грантов. Она получила рабочий кабинет на чердаке над университетским Музеем естественной истории. Чтобы ставить там опыты, ей часто приходилось на свой страх и риск заносить наверх свои драгоценные кристаллы – в одной руке она сжимала их, а сама тем временем карабкалась по лестнице. Сохраняя бодрость духа при такой сложности и неопределенности в работе, она исключительно разумно подбирала себе материал для исследований, изучая самые важные молекулы – в частности пенициллин и витамин B 12. В молекуле последнего насчитывалось несколько сотен атомов, и попытка определить ее структуру считалась задачей для настоящего виртуоза. Как-то раз Бернал сказал Ходжкин, что ей суждена Нобелевская премия. Она спросила, могут ли ее однажды принять в члены Королевского научного общества, и он якобы ответил: «А вот это будет гораздо сложнее!» На момент описываемых событий Королевское научное общество существовало уже более трехсот лет, и за весь этот срок в него не приняли ни одной женщины. Работа Ходжкин была слишком важна, чтобы ее игнорировать. Ее приняли в члены общества в 1947 году, всего через два года после того, как в состав организации попали первые дамы: кристаллограф Кэтлин Лонсдейл и биохимик Марджори Стивенсон. В 1964 году Ходжкин отправилась за Нобелевской премией, присужденной ей за ее исследования, и в одной из газет вышла статья: «Нобелевская премия для оксфордской жены», начинавшаяся словами: «Домохозяйка и мать троих детей вчера получила Нобелевскую премию по химии». Очевидно, некоторым журналистам ее традиционно женские достижения казалась самыми важными сведениями о ней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: