Array Сборник статей - Мозговой трест. 40 ведущих нейробиологов – о том, что мы знаем и чего не знаем о мозге

- Название:Мозговой трест. 40 ведущих нейробиологов – о том, что мы знаем и чего не знаем о мозге

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00131-420-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Сборник статей - Мозговой трест. 40 ведущих нейробиологов – о том, что мы знаем и чего не знаем о мозге краткое содержание

Авторы описывают самые удивительные особенности мозга, честно объясняя, что известно, а что пока неизвестно ученым о работе нервной системы. Книга увлечет всех, кто интересуется наукой о мозге.

Мозговой трест. 40 ведущих нейробиологов – о том, что мы знаем и чего не знаем о мозге - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мозг состоит из миллиардов нейронов, но связи между ними могут формироваться по очень простым правилам

Алекс Колодкин

НЕОБЫЧАЙНАЯ СЛОЖНОСТЬ НЕЙРОННЫХ СВЯЗЕЙ вызывает закономерный вопрос: какие метки, или маркеры, помогают упорядочить организацию этих связей? Попробуйте представить, что вам необходимо подключить тысячи телефонов в новом здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке к центральным коммутаторам. Разноцветные провода, пронумерованные телефонные гнезда и множество уникальных меток – вот то, что поможет вам ничего не перепутать. Но чтобы использовать прием с «уникальными метками» при построении человеческого мозга, вам понадобились бы миллиарды особых молекулярных маркеров. Возможно ли вообще подобное шифрование связей? За сто лет исследований нейробиологи обнаружили лишь несколько сотен молекул, которые избирательно управляют формированием связей между нейронами. Но даже если бы все гены человеческого генома производили только маркеры связей, получилось бы всего 20 тысяч уникальных маркеров – гораздо меньше, чем нужно для кодирования всех связей в мозге человека [18]. Недавнее исследование зрительной системы насекомых показало, что чрезвычайно сложные связи огромного количества нейронов могут диктоваться очень простыми правилами; каждый отдельный нейрон способен следовать этим правилам самостоятельно и в отсутствие несметного числа уникальных меток выстраивать сложные специфические связи со множеством других нейронов. В какой же степени нервная система – это результат самосборки? Как ни странно, в значительной.

Огромный вклад в наше понимание сложности и логики нейронных связей внес в начале ХХ века испанский нейроанатом Сантьяго Рамон-и-Кахаль [19]. Вооружившись примитивным по нынешним меркам микроскопом и применив метод окрашивания, который позволял маркировать лишь очень малую долю из огромного числа нейронов, Рамон-и-Кахаль совершил экспедицию к неизведанным берегам анатомии и описал классы нейронов на основе их морфологии и структуры связей с другими нейронами. Он по достоинству оценил сложные и красивые формы нейронов и создал превосходные иллюстрации [20]. Рамон-и-Кахаль предположил, что аксоны, тянущиеся из тела нейрона и зачастую очень длинные, вероятно, передают информацию следующему нейрону, контактируя с его дендритами (древовидными структурами, отходящими от тела клетки), которые, в свою очередь, принимают информацию, передают ее своему аксону, а затем дендритам следующего нейрона и так далее. Эта догадка позволила Рамону-и-Кахалю выдвинуть гипотезу об организации цепей нейронов в нервной системе позвоночных и даже беспозвоночных животных.

Рамон-и-Кахаль изучал не только мозг взрослых особей разных видов, но и нервную систему эмбрионов, и показал в своих работах, насколько сложна зрелая нервная система. Он увидел, что на концах аксонов имеются похожие на ладони утолщения, которые мы теперь называем конусами роста, и «пальцы» на них (филоподии) словно исследуют окружающее пространство. Когда конус роста сталкивается с каким-либо маркером (на расстоянии или вплотную), он направляет аксон в сторону привлекательного маркера или подальше от отталкивающего маркера. Данные, накопленные за последнее столетие, подтвердили догадки Рамона-и-Кахаля [21]. Теперь мы знаем, какие белки, выделяемые клетками, могут издалека привлекать или отталкивать конусы роста и какие белки локального действия, связанные с клеточной мембраной, управляют движением конусов роста. Мы знаем, что аксоны, появившиеся на ранней стадии развития, могут служить направляющими, вдоль которых растут новые аксоны. Постепенно мы приблизились к пониманию того, как совершенствовалась разветвленная схема сложных нейронных связей от червей к насекомым и от насекомых к человеку. Но как карта Нью-Йорка не дает по достоинству оценить архитектурное и культурное наследие города, так и наши скудные знания о строении нервной системы пока не позволяют составить представление о том, каким образом формируются триллионы нейронных связей в человеческом мозге. Обратимся к удобной модели: плодовой мушке Drosophila melanogaster.

На протяжении всей истории биологии изучение организмов намного более простых, чем человек, позволяло понять фундаментальные биологические процессы, и нейробиология здесь не исключение. Новаторская работа нескольких ученых, среди которых был великий генетик Сеймур Бензер, показала, что дрозофила – чрезвычайно ценный вид для исследования развития нейронов, передачи информации через синапсы от одного нейрона к другому, общей структуры нейронной цепи и даже сложных форм поведения [22]. Понятная нейроанатомия, особые генетические механизмы и хорошо изученные молекулы, управляющие нейронами (схожие с теми, что управляют нейронами человека), – все это делает плодовую мушку превосходной моделью для анализа формирования сложных нейронных связей, даже когда число этих связей значительно превышает количество возможных наводящих маркеров, помогающих их выстраивать.

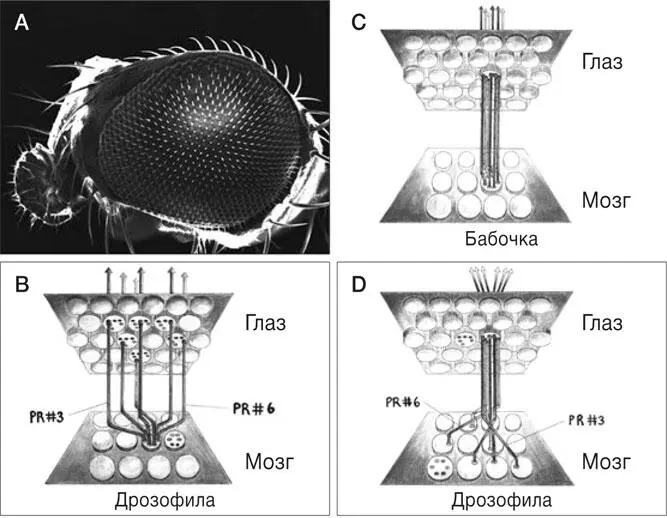

Анализ схемы соединения глаза дрозофилы с мозгом позволяет вплотную подойти к проблеме нейронных связей. Сложный глаз плодовой мушки состоит из 800 структурных элементов – омматидиев, хорошо различимых на поверхности глаза (рис. 2А). На внешней поверхности каждого омматидия имеется маленькая линза (на рис. 2А можно разглядеть эти выпуклые «шляпки»), а под ней располагается группа из восьми светочувствительных нейронов, или фоторецепторов (они обозначены буквами PR – для простоты мы рассмотрим только шесть из них). Фоторецепторы в омматидии реагируют на свет с разной длиной волны, передавая электрические сигналы по своим аксонам (рис. 2В). Аксоны фоторецепторов тянутся к аналогично расположенным структурным единицам – патронам оптического ганглия в зоне мозга, которая называется ламиной. Важно, что количество и расположение фоторецепторов в каждом омматидии одинаково для всех приблизительно 800 омматидиев в обоих глазах дрозофилы. Представляет интерес разница в строении глаз насекомых: у дневных насекомых (активных днем), в том числе бабочек, все фоторецепторы одного омматидия воспринимают свет одного направления (параллельные стрелки на рис. 2С), а их аксоны тянутся к одному и тому же патрону (рис. 2С), то есть этот механизм относительно прост. Однако у насекомых, активных ночью, в том числе у дрозофилы, развился адаптивный механизм – суперпозиция нейронов, которая повышает чувствительность к свету в сумерках или ночью, не снижая четкости зрения [23].

РИС. 2.Нейронные связи в глазу насекомого. (А) Поверхность глаза дрозофилы состоит из приблизительно 800 омматидиев. Обратите внимание на выпуклую поверхность каждого омматидия: это линза, которая фокусирует свет на фоторецепторах. (В) Схема связей между глазом и мозгом дрозофилы. Связи шести разных фоторецепторов (PR) глаза, воспринимающих свет одного направления (стрелки вверху) и расположенных в соседних омматидиях; аксоны сложными путями подходят к одной и той же мишени (патрону оптического ганглия) в мозге. Аксоны двух из шести таких фоторецепторов обозначены как PR#3 и PR#6. (C) Схема нейронных связей глаза и мозга у бабочки. В отличие от дрозофилы у бабочки фоторецепторы, воспринимающие свет одного направления (стрелки вверху), расположены в одном омматидии. Их аксоны тянутся напрямую к одному патрону – эта схема гораздо проще, чем у дрозофилы. (D) Схема связей между глазом и мозгом у дрозофилы. Все фоторецепторы одного омматидия воспринимают свет разных направлений (стрелки вверху), а их аксоны тянутся к шести разным патронам ламины

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: