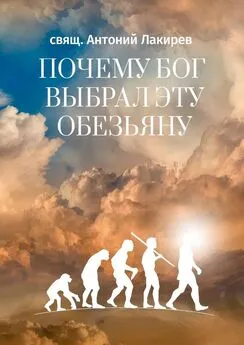

свящ. Антоний Лакирев - Почему Бог выбрал эту обезьяну

- Название:Почему Бог выбрал эту обезьяну

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005512529

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

свящ. Антоний Лакирев - Почему Бог выбрал эту обезьяну краткое содержание

Почему Бог выбрал эту обезьяну - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Побочный продукт фотосинтеза – кислород – попадает в атмосферу. Для современных первым фотосинтезирующим бактериям клеток это был ужас и кошмар, названный впоследствии кислородной катастрофой. Для подавляющего большинства существовавших тогда, около 2—2,5 млрд лет назад, бактерий 10 10 Кроме бактерий к тому времени возникли еще некоторые группы прокариот.

кислород был смертельным ядом. Почти все они – по приблизительной оценке порядка 90% видов – вымерли. Если бы у протерозойских бактерий была ООН, они, конечно, проводили бы бесконечные конференции о противодействии кислородной катастрофе и требовали бы от цианобактерий прекратить выбросы кислорода в атмосферу. Но ООН у них по объективным причинам не было, так что они тихо окислились и стали пищей для выживших. Мы являемся потомками победителей в этой эволюционно-экологической драме, так что – слава Богу.

Накопление кислорода в атмосфере привело к масштабным изменениям ее состава. Метан окислился до углекислого газа, аммиак – до азота (70% сегодняшней атмосферы), сероводород (не съеденный более древними серобактериями) – до оксидов серы. Тогдашние дожди были весьма и весьма кислыми из-за этих оксидов… Постепенно кислорода становилось все больше, и когда все, что могло окислиться в атмосфере, окислилось, кислород стал в этой атмосфере накапливаться, а где-то в промежутке между 2 и 1 млрд лет назад сформировался и озоновый экран, защищающий нас от вредных компонентов солнечного излучения.

Изменения состава атмосферы сказывались и в изменениях климата: в протерозойскую эру не раз наступали эпохи оледенения (в том числе, возможно, глобального, когда вся поверхность океана покрывалась льдом).

В результате описанных трансформаций на Земле появились вместе источник питания (фотосинтез) и кислород, необходимый для клеточного дыхания. Не менее важно, что атмосфера пополнилась углекислым газом. Цианобактерии синтезировали из него органические вещества, а все остальные (сами цианобактерии – тоже) медленно окисляли эти вещества атмосферным кислородом (снова до углекислого газа) и использовали энергию для обеспечения своей жизнедеятельности. Так возник круговорот углерода, а вместе с ним и других элементов (в первую очередь азота и фосфора). Круговорот же, в свою очередь, предполагает наличие пищевой цепи, сначала короткой, а потом все более сложной и длинной. Теперь постоянный приток энергии от Солнца заставлял всю эту химическую машину двигаться, а составляющие ее организмы получили новую возможность усложняться и диверсифицироваться.

е. Одиночество в безбрежном океане

Прокариотная экосистема довольно успешно приспособилась к накоплению в атмосфере кислорода и углекислого газа. Но прокариоты – бактерии и археи 11 11 Археи – примитивные прокариотные клетки, отличающиеся от бактерий и по строению, и по обмену веществ, появившиеся около 2—3 млрд лет назад (разнообразие мнений специалистов не дает возможности сузить этот интервал). В настоящее время не включены в школьную программу по биологии и потому мало кому известны.

– все еще слишком примитивны для обсуждаемой задачи (вспомним, что мы говорим о существах, пригодных для диалога с Создателем). Для осознания себя явно требуется нечто более крупное и сложное, способное к переработке информации. Маловероятно, что бактерии могли бы обладать «бессмертной душой», сознанием, личностью – в бактериях ее просто некуда деть… К тому же для гипотетического (пока еще) собеседника Создателя принципиально важна социальность, о которой ни у бактерий, ни у архей говорить не приходится.

Уже в самый разгар кислородной катастрофы некоторые бактерии (и археи, раз уж они появились в нашем рассказе) начали образовывать колонии . Речь идет не о поселениях каторжников на дальних берегах, а о группах клеток, физически и генеалогически более или менее связанных друг с другом. Клетки колоний обычно скреплены друг с другом – они слипаются оболочками, если речь идет о бактериях или водорослях, или прикрепляются иными способами. Нередко клетки колонии ведут происхождение от одной начальной клетки. От многоклеточного организма колония отличается тем, что ее клетки более или менее одинаковы и, что еще важнее, в трудную минуту вполне способны существовать отдельно и независимо друг от друга. Преимущество колониальности главным образом заключается в более крупном размере.

Еще одна важная «техническая» проблема не была решена в прокариотном бактериально-архейном мире: передача генов из поколения в поколение. Точнее говоря, клетки нового поколения наследовали ДНК от материнской клетки (к колониальным организмам это тоже относится). Но интенсивность горизонтального переноса генов, когда бактерии или археи одного поколения обмениваются генами друг с другом через плазмиды, чем-то мешала их дальнейшей эволюции. Нужно было что-то менять… Горизонтальный перенос генов требовалось заменить половым размножением. У бактерий есть нечто похожее, но их аналоги полового размножения слишком необязательны. Добавим еще, что дальнейшая эволюция потребовала, насколько можно судить, более надежной системы передачи бóльших объемов наследственной информации и защиты от бесконтрольных ее изменений. Колониальность никак не годится для всего этого.

Нужны были иначе устроенные организмы, которые могли бы стать альтернативой для сбалансированной и успешной, но слишком примитивной бактериальной биосферы. Заметим, что слово «нужны» здесь уместно только с точки зрения Создателя (насколько вообще возможно говорить об этом) – ну и с нашей точки зрения, коль скоро мы тоже относимся к этим «иначе устроенным» организмам. Была ли востребована такая новая эволюционная линия экологически, то есть была ли для нее свободная экологическая ниша – большой вопрос. Скорее всего, когда-нибудь мы найдем планеты, где все так и ограничилось одними бактериями – но, к счастью, не здесь.

У архей есть одна хитрая особенность, отличающая их от бактерий: способность существенно деформировать свою мембрану, образовывать выпячивания (может быть, и углубления в мембране, хотя при этом работают другие белки) 12 12 Сказанное является упрощением, но мы обещали не слишком углубляться в детали…

. Возможно, именно это послужило для неожиданного усложнения строения клеток и механизма их размножения. Весьма вероятно, что полтора-два миллиарда лет назад некоторые из них принялись захватывать, но не переваривать некоторые бактерии, так что последние оказывались запертыми внутри новой клетки. Эти захваченные бактерии жили полуавтономно, делясь энергией (точнее – уже готовым энергоносителем АТФ) с клеткой-хозяином. При этом у них осталась собственная наследственность – кольцевая ДНК, как у всякой приличной бактерии, что давало им возможность размножаться и даже мутировать, оставаясь внутриклеточными симбионтами (сейчас мы называем их митохондриями). Между прочим, когда впоследствии люди научились расшифровывать их ДНК, они узнали немало интересного (см. ниже о так называемой митохондриальной Еве ).

Интервал:

Закладка: