Стивен Пинкер - Язык как инстинкт

- Название:Язык как инстинкт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эдиториал УРСС

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-354-00332-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Язык как инстинкт краткое содержание

Предлагаемая вниманию читателя книга известного американского психолога и лингвиста Стивена Пинкера содержит увлекательный и многогранный рассказ о том феномене, которым является человеческий язык, рассматривая его с самых разных точек зрения: собственно лингвистической, биологической, исторической и т.д. «Существуют ли грамматические гены?», «Способны ли шимпанзе выучить язык жестов?», «Контролирует ли наш язык наши мысли?» — вот лишь некоторые из бесчисленных вопросов о языке, поднятые в данном исследовании.

Книга объясняет тайны удивительных явлений, связанных с языком, таких как «мозговитые» младенцы, грамматические гены, жестовый язык у специально обученных шимпанзе, «идиоты»-гении, разговаривающие неандертальцы, поиски праматери всех языков. Повествование ведется живым, легким языком и содержит множество занимательных примеров из современного разговорного английского, в том числе сленга и языка кино и песен.

Книга будет интересна филологам всех специальностей, психологам, этнографам, историкам, философам, студентам и аспирантам гуманитарных факультетов, а также всем, кто изучает язык и интересуется его проблемами.

Для полного понимания книги желательно знание основ грамматики английского языка. Впрочем, большинство фраз на английском языке снабжены русским переводом.

От автора fb2-документа Sclex’а касательно версии 1.1: 1) Книга хорошо вычитана и сформатирована. 2) К сожалению, одна страница текста отсутствовала в djvu-варианте книги, поэтому ее нет и в этом файле. 3) Для отображения некоторых символов данного текста (в частности, английской транскрипции) требуется юникод-шрифт, например Arial Unicode MS. 4) Картинки в книге имеют ширину до 460 пикселей.

Язык как инстинкт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3;1: Я хочу играть с чем-нибудь еще. Ты знаешь, как это снова сложить вместе. Я это сделаю, как ракету, чтобы запустить. А другой я поставлю на пол. Ты учился в Бостонском Университете? Ты хочешь дать мне морковку и фасоль? Нажмите кнопку и поймайте это, сэр. Я хочу других орехов. Почему ты вставила ему в рот соску? Собачкам нравится лезть наверх.

3;2: Так это нельзя почистить? Я сломал свою машинку. Ты знаешь, что свет погасился? Что случилось с мостом? Когда у нее спущена шина, ее нужно отвозить на станцию. Я иногда мечтаю. Я это брошу в почтовый ящик, чтобы письмо не выбралось. Я хочу кофе-экспресс. Солнце не очень яркое. Можно мне сахара? Можно я положу голову в почтовый ящик, чтобы почтальон знал, где я был, и положил меня в почтовый ящик? Можно, я буду держать отвертку так же, как ее держать плотник?

Нормальные дети могут отставать друг от друга или опережать друг друга в развитии речи на год или даже больше, но стадии, через которые они проходят, обычно одни и те же, независимо от того, насколько они растянуты во времени или сжаты. Я выбрал как пример развитие речи у Адама, потому что оно проходило достаточно медленно по сравнению с другими детьми. Ева, другой ребенок, речевое развитие которого изучал Браун, говорила следующими предложениями, не достигнув еще и двух лет:

I got peanut butter on the paddle ‘У меня на лопатке ореховое масло’.

I sit in my high chair yesterday ‘Я вчера сидеть на высоком стульчике’.

Fraser, the doll’s not in your briefcase ‘Фрейзер, кукла не у тебя в портфеле’.

Fix it with the scissor ‘Сделай это ножницей’.

Sue making more coffee for Fraser ‘Сью готовя еще кофе для Фрейзера’.

Этапы ее речевого развития зафиксированы на протяжении всего нескольких месяцев.

Многое происходит во время этого взрыва. Детские предложения становятся не только длиннее, но и сложнее, с более глубокими и разветвленными древесными структурами, поскольку дети могут включать одни составляющие внутрь других. Если раньше они могли сказать: Give doggie paper ‘Дай собачке газету’ (глагольная группа из трех ветвей) и Big doggie ‘Большая собачка’ (именная группа из двух ветвей), то сейчас они могут сказать: Give big doggie paper ‘Дай большой собачке газету’, где NP из двух ветвей вставлена внутрь средней ветви VP из трех ветвей. Более ранние предложения похожи на телеграммы, в них отсутствуют не находящиеся под ударением функциональные слова, такие как of (многозначный предлог), the (определенный артикль), on (многозначный предлог) и does (вспомогательный глагол в 3-м лице ед.ч.), так же как и флексии, такие как -ed (показатель прошедшего времени), -ing (показатель длящегося действия) и -s (показатель 3-го лица ед. ч., настоящего времени). К трем годам дети используют эти функциональные слова чаще, чем опускают их, зачастую более чем в 90 % предложений, которые этого требуют. Процветает весь спектр типов предложений: вопросы со словами who ‘кто’, what ‘что’, where ‘где’, сравнения, отрицания, сложносочиненные предложения, сложноподчиненные предложения с придаточными, отношения и дополнения и пассивные обороты.

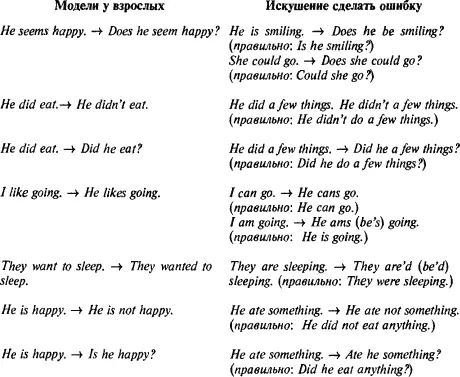

Несмотря на то, что многие детские предложения, может быть, даже их большинство, в начале третьего года жизни грамматически неправильны по той или иной причине, мы не должны судить слишком строго, потому что в любом предложении слишком много подводных камней. Когда исследователи сосредотачивают свое внимание на одном грамматическом правиле и начинают подсчитывать, как часто ребенок его соблюдает и как часто не соблюдает, то результаты оказываются впечатляющими: какое правило ни выбрать, оказывается, что большей частью трехлетние дети его соблюдают. Как мы увидели, дети редко путают порядок слов, и к трем годам начинают употреблять большинство флексий и вспомогательных слов в тех предложениях, где это требуется. Хотя наш слух и режут такие ошибки как: mens, wents, Can you broke those?, What he can ride in?, That’s a furniture, Button me the rest, Going to see kitten (русские примеры: ‘человеки’, ‘ходю’, ‘Ты можешь сломал это?’, ‘Куда он поезжает?’, ‘Это разные мебели’, и ‘Застегни меня на остальные пуговицы’), ошибки случаются только в пределах от 0,1 % до 8 % от всех возможностей их сделать; более 90 % времени ребенок попадает в цель. Психолог Карин Стормсволд проанализировала предложения со вспомогательными глаголами в речи дошкольников. Система вспомогательных глаголов в английском (включая такие слова как can, should, must, be, have и do ) знаменита среди грамматистов своей сложностью. Существует более двадцати четырех миллиардов миллиардов логически возможных комбинаций вспомогательных глаголов (например: He have might eat, He did be eating ), из которых только сотня будет грамматически правильными ( He might have eaten, He has been eating ). Стормволд хотела подсчитать, как часто дети будут поддаваться на десятки искушений сделать ошибку в системе вспомогательных глаголов — то есть, ошибку, которая была бы естественным обобщением моделей предложений, услышанных от родителей:

Практически для всех речевых моделей исследователь не обнаружила ни одной ошибки среди 66 000 предложений, где они могли бы появиться.

Правильность речи трехлетнего ребенка не только количественна, но и качественна. В предыдущих главах мы узнали об экспериментах, показывающих, что дети перемещают члены предложения по правилам, зависящим от структуры предложения («Спроси Джаббу, правда ли, что мальчик, который был грустным, смотрел на Микки Мауса») и что морфологические системы у детей организованы в виде ярусов, на которых находятся корни, основы и флексии («Это чудище любит есть крыс; как мы его назовем?»). Дети кажутся прекрасно подготовленными к тому языковому Вавилону, с которым могут встретиться: они быстро усваивают свободный порядок слов, порядок SOV и VSO, разветвленные системы падежей и согласования, цепочки агглютинативных суффиксов, эргативные показатели падежа и все, с чем бы ни столкнул их родной язык, не отставая при этом от своих сверстников-носителей английского языка. Языки, в которых есть грамматический род, такие как французский или немецкий — это вечное мучение иностранного студента, изучающего эти языки. В своем эссе «Ужасы немецкого языка» Марк Твен отмечал, что «дерево мужского пола, почки на нем — женского, а листья — среднего; лошади бесполы, собаки мужского пола, а кошки — женского, включая котов». Он перевел следующий диалог из немецкого учебника для воскресной школы:

Гретхен: Вильгельм, где репа?

Вильгельм: Она ушла на кухню.

Гретхен: А где умелая и красивая английская горничная?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: