Руперт Шелдрейк - Семь экспериментов, которые изменят мир

- Название:Семь экспериментов, которые изменят мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО Издательский дом «София»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9550-0312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руперт Шелдрейк - Семь экспериментов, которые изменят мир краткое содержание

В середине 80-х годов XX века английский биолог Руперт Шелдрейк выдвинул революционную теорию морфогенетических полей. Согласно его гипотезе, все природные системы — от кристаллов до растений и животных, включая человека и весь человеческий социум, — обладают коллективной памятью, определяющей их поведение, строение и внешние формы. В своем новом бестселлере Шелдрейк продолжает развивать свои идеи, но в еще более доступной и увлекательной форме. Общность сознания, лежащая в основе его теории морфогенетических полей, помогает ему не только объяснять различные паранормальные явления, такие, как телепатия или телекинез, но и вовлекать читателя в увлекательные эксперименты, связывающие воедино теорию с практикой.

Семь экспериментов, которые изменят мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Постоянные неудачи редукционистского подхода в последнее время привели к возрождению концепции суперорганизма. [111] См., например: Уилсон, Д.С., Собер, Э. Возрождение суперорганизма (Wilson, D.S., and E. Sober. Reviving the superorganism. Journal of Theoretical Biology, 1989, 136:337–356); Сили, Т.Д., Левин, Р.Э. Колония разума: пчелиный улей как мыслительная машина (Seeley, T.D., and R.A. Levien. A colony of mind: The bee hive as thinking machine. The Sciences, 1987, 27:38–43); Moриц, Р.Ф.А., Саутвик, Э.Ф. Пчелы как суперорганизмы: эволюционная реальность (Moritz, R.F.A., and E.F. Southwick. Bees as Superorganisms: An Evolutionary Reality. Berlin: Springer, 1992); Робинсон, Дж. Э. Колониальное господство (Robinson, G.E. Colonial rule. Nature, 1993, 362:126).

Анализа поведения отдельных насекомых оказалось недостаточно: стало ясно, что его необходимо учитывать в сочетании с глобальными свойствами всей колонии. Каким же образом можно исследовать эти свойства?

В настоящее время самым популярным методом стали попытки смоделировать глобальные свойства колонии с помощью компьютера — по аналогии с теми исследованиями, в которых моделируется деятельность головного мозга. В этом случае на основе взаимодействия отдельных насекомых предпринимается попытка воссоздать глобальные свойства всей колонии точно так же, как на основе взаимодействия отдельных нервных клеток моделируются глобальные свойства всего головного мозга. [112] Первым эту аналогию предложил Hofstadter, D. R. G'del, Escher, Bach: A Metaphorical Fugue of Minds and Machines. Brighton: Harvester Press, 1979 (рус. пер.: Хофштадтер, Д.Р. Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Метафорическая фуга о разуме и машинах в духе Льюиса Кэрролла. Самара: Бахрах-М, 2001).

Современные виртуальные модели сообщества различных насекомых выполнены по образцу виртуальных моделей головного мозга, при построении которых используются методы «нервных сетей», «моделей параллельного распределения» и «клеточных автоматов». [113] См., например: Сили, Т.Д., Левин, Р.Э. Колония разума: пчелиный улей как мыслительная машина (Seeley, T.D., and R.A. Levien. A colony of mind: The beehive as thinking machine. The Sciences, 1987, 27:38–43); Гордон, Д.М и др. Модель параллельного распределения в поведении колоний муравьев (Gordon, D.M., B.C. Goodwin, and L.E.H. Trainor. A parallel distributed model of the behaviour of ant colonies. Journal of Theoretical Biology, 1992, 156:293–307).

Отдельные виртуальные насекомые программируются с определенным набором реакций, а затем всем им дается команда взаимодействовать с ближайшими соседями в соответствии с программой более высокого уровня — как и ведут себя общественные насекомые внутри колонии:

«Поведенческие процессы, как и деятельность нервной системы, могут до некоторой степени определяться типом связи между минимальными элементами системы (отдельными муравьями или отдельными нервными клетками). Частный тип общественного поведения можно рассматривать как результат взаимодействия каждых двух соседних насекомых. (…) К примеру, в сообществах муравьев свойствами общественного поведения являются строительство муравейника, создание тропы или поведение муравьев-фуражиров». [114] Соул, Р.В. и др. Колебания и хаос в сообществах муравьев (Sole, R.V., О. Miramontes, and B.C. Goodwin. Oscillations and chaos in ant societies. Journal of Theoretical Biology, 1993, 161:343–357).

Компьютерное моделирование в своем роде весьма интересно, но оно не может ответить на большинство фундаментальных вопросов. Какие реалии физического мира соответствуют общим программам виртуальной модели, координирующим и запоминающим деятельность каждого отдельного «насекомого»? Компьютерные модели — это имитация разумного поведения, созданная людьми, преследующими определенную цель. Все программы, на основе которых создаются виртуальные модели колонии насекомых, играют ту же роль, что «душа колонии» или «коллективный разум», гипотезы о которых выдвигались виталистами еще много лет назад, но затем были отвергнуты сторонниками механистической теории как «мистические». Виртуальные модели не могут объяснить, каким образом деятельность более высокого уровня, предполагающая наличие разума, может быть следствием механистического взаимодействия нервных клеток или отдельных насекомых. Наличие программ высокого уровня предполагается изначально.

Кроме того, компьютерные модели упускают из виду физические процессы, на основе которых функционирует система передачи информации внутри колонии. На сегодняшний день при построении всех моделей предполагается, что взаимодействие между насекомыми внутри колонии осуществляется только с помощью известных органов чувств, за счет реакции на физические прикосновения и определенный запах, а это допущение может оказаться ошибочным.

Наиболее многообещающей мне представляется гипотеза о том, что глобальная организация колонии термитов объясняется наличием особого поля. Поведение каждого отдельного насекомого координируется социальными полями, в которых содержится план строительства колонии. Точно так же, как под действием магнитного поля вокруг магнита выстраиваются железные опилки, под действием поля колонии из отдельных насекомых может складываться колония термитов. Пытаться создать модель колонии общественных насекомых без учета таких полей — примерно то же самое, что объяснять поведение железных опилок без упоминания магнитного поля, предполагая, что опилки перемещаются под воздействием неких программ, заложенных в память каждой отдельной частички железа.

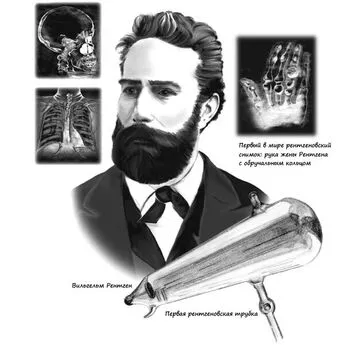

Термин «поле» ввел в научный обиход в 40-х гг. XIX в. Майкл Фарадей, выдающийся английский физик, изучавший электричество и магнетизм. Ключевая идея Фарадея состояла в том, что внимание следует сосредоточить на пространстве вокруг источника энергии, а не на самом источнике. В XIX в. концепция существования поля полностью подтвердилась при исследовании электромагнитных явлений и света. В 20-е гг. XX в. Эйнштейн расширил понятие поля, в своей общей теории относительности включив в него гравитацию. По Эйнштейну, вся Вселенная находится внутри универсального гравитационного поля, которое искривляется вблизи материальных объектов. Более того, в ходе успешного развития квантовой физики понятие поля стали использовать при описании всех атомных и субатомных структур. «Частица» каждого типа теперь рассматривается как квант энергии колебаний в соответствующем поле: электроны — это колебания в электронных полях, протоны — в протонных полях, и т. д. Поля — к примеру, электромагнитное или гравитационное — по своей природе отличаются друг от друга, но их объединяет общее свойство поля как области влияния с соответствующими пространственными характеристиками.

Поля по определению неделимы. Их нельзя расчленить на отдельные объекты или рассматривать как совокупность составляющих всей структуры. Современная физика склоняется к мнению, что сами элементарные частицы — производные полей. Физики уже свыклись с расширенной трактовкой концепции поля, но в биологию эти революционные идеи проникают медленно. Начало было положено в 20-е гг. XX в., когда несколько эмбриологов и специалистов по биологии развития выдвинули гипотезу морфогенетических полей, помогающую объяснить развитие растений и животных. Морфогенетические поля мыслились как невидимые схемы или планы, в соответствии с которыми происходит развитие организмов. [115] Историю развития гипотезы морфогенетических полей см. в кн.: Шелдрейк, Р. Присутствие прошлого: морфический резонанс и привычки природы. (Sheldrake, R. The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature. London: Collins, 1988, chapt. 6).

Интервал:

Закладка:

![Ясуси Китагава - Благодаря встрече с тобой. Семь свиданий, которые изменили мою жизнь [litres]](/books/1150132/yasusi-kitagava-blagodarya-vstreche-s-toboj-sem-svi.webp)