Дэвид Эттенборо - Жизнь на Земле. Естественная история

- Название:Жизнь на Земле. Естественная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Мир»

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Эттенборо - Жизнь на Земле. Естественная история краткое содержание

Научно-популярная книга английского зоолога Дэвида Эттенборо, посвященная истории развития и разнообразию форм жизни на Земле. Книгу отличает живое, неформальное изложение и превосходные, подчас уникальные фотографии животного и растительного мира нашей планеты.

Для всех, кто любит живую природу, — независимо от возраста и профессии.

Жизнь на Земле. Естественная история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У внешнего скелета было одно побочное свойство, которое привело к важнейшим последствиям: на суше он мог служить почти так же хорошо, как в воде, а потому, если бы животное обзавелось способом дышать на суше, оно могло бы тут же выбраться из моря на берег. Собственно, со многими ракообразными именно это и произошло: таковы морские блохи, остающиеся очень близко от моря, или мокрицы, освоившие сырые места по всей суше. Наиболее поразителен из обитающих на суше ракообразных, пожалуй, пальмовый вор. Этот краб настолько крупен, что способен обхватить ногами ствол пальмы. Он без труда взбирается по нему и гигантскими клешнями срезает незрелые кокосовые орехи, которыми питается. В задней части его панциря, в месте соединения с первым брюшным сегментом, есть отверстие, оно ведет в воздушную камеру, выстланную влажной, сморщенной кожей, которая поглощает кислород. Пальмовый вор возвращается в море, чтобы отложить яйца, но в остальном он полностью приспособился к жизни на суше.

С водой расстались и другие потомки морских беспозвоночных. Среди моллюсков это многие улитки и голые слизни, но все они выбрались на сушу на поздних этапах развития своей группы. Первыми же начали переселение потомки многощетинковых червей. Примерно 400 млн. лет назад они нашли способы выживания вне воды и настолько хорошо освоили новую среду, что в конце концов породили самую многочисленную и разнообразную группу среди всех обитателей суши — насекомых.

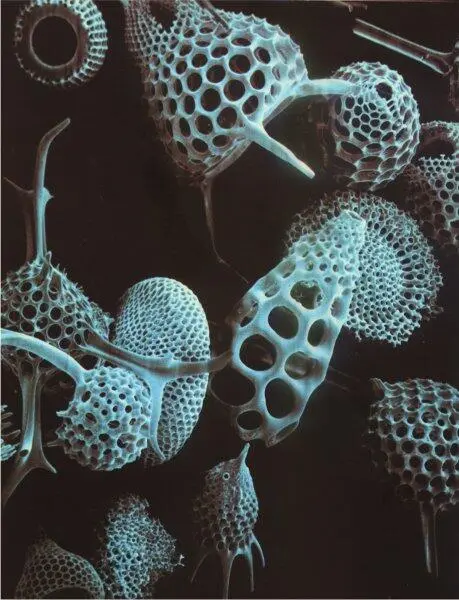

Раковины одноклеточных под сканирующим электронным микроскопом (X 2000)

Медуза (Бермудские о-ва)

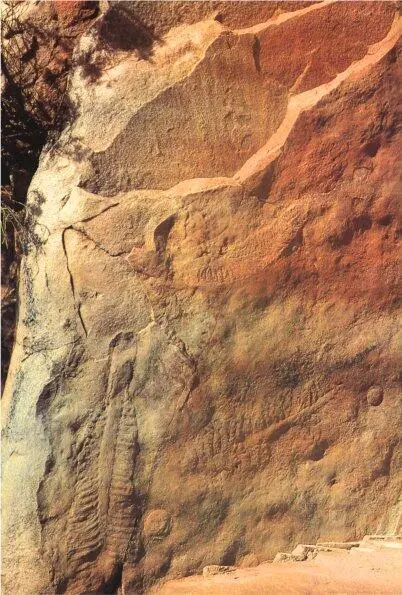

Окаменелые морские перья и сегментированные черви в Эдиакаранских песчаниках (Южная Австралия)

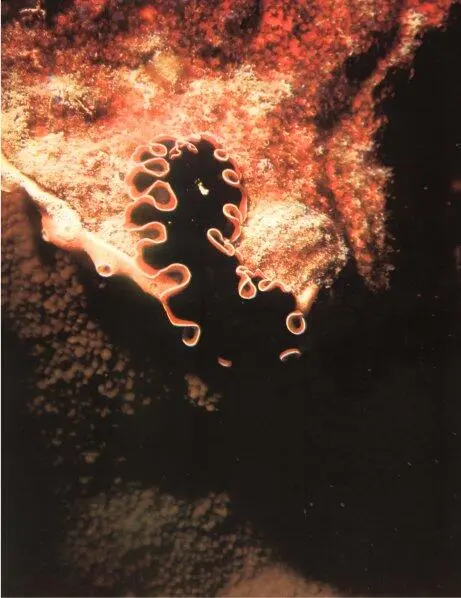

Плоский червь (Большой Барьерный Риф)

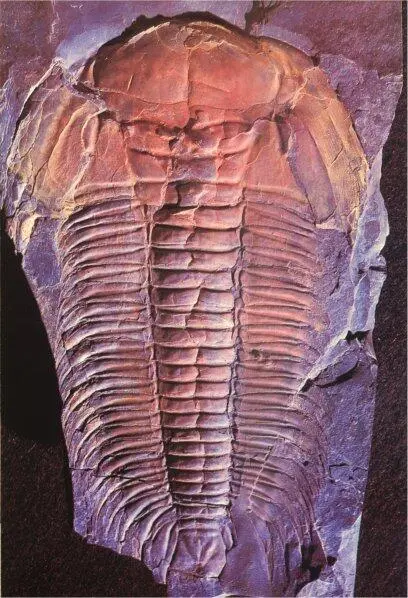

Гигантский слепой трилобит в натуральную величину

Лингула (Большой Барьерный Риф)

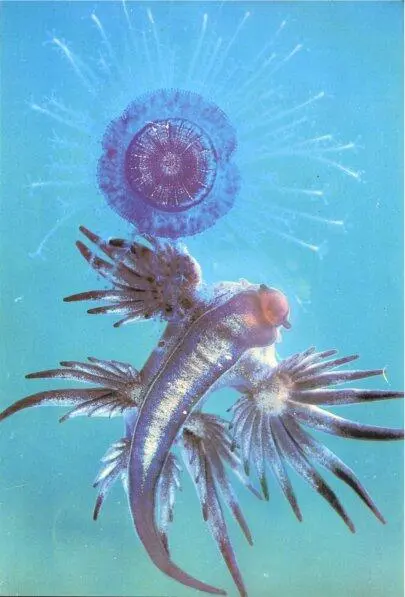

Голожаберный моллюск нападает на медузу (Большой Барьерный Риф)

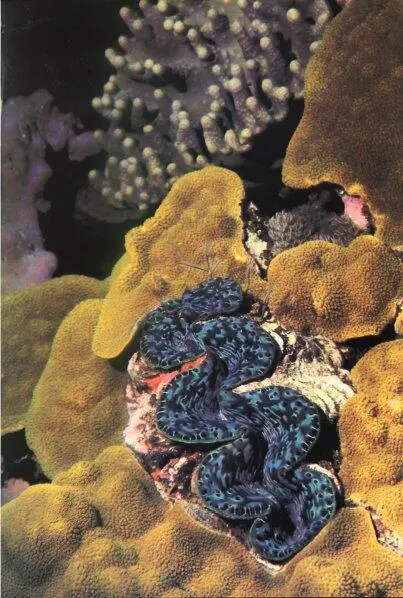

Гигантская тридакна с открытой мантией среди кораллов (Большой Барьерный Риф)

Жемчужный кораблик

Кальмары

Бесстебельчатая морская лилия

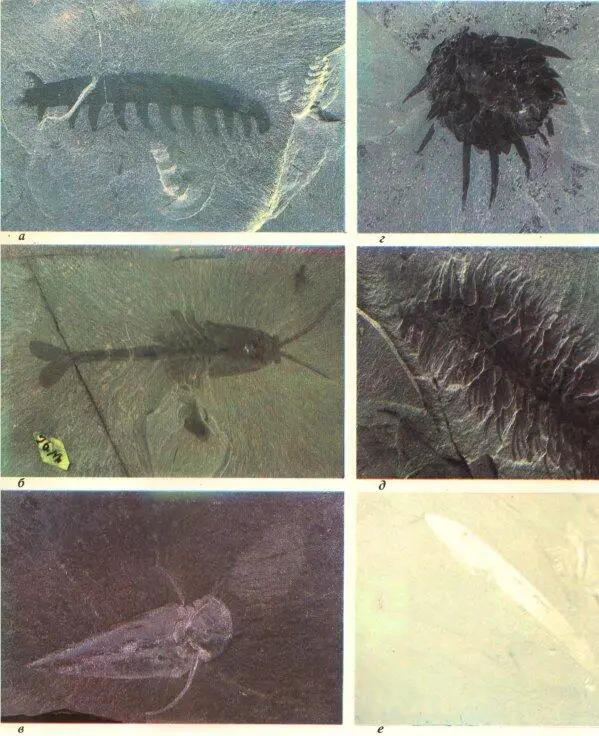

Шесть окаменелостей из сланцев Берджесса: а — бархатистый червь; б — креветкоподобный трилобит; в — гиолитид; г — многощетинковый червь; д — колючий многощетинковый червь; е — животное, напоминающее ланцетника

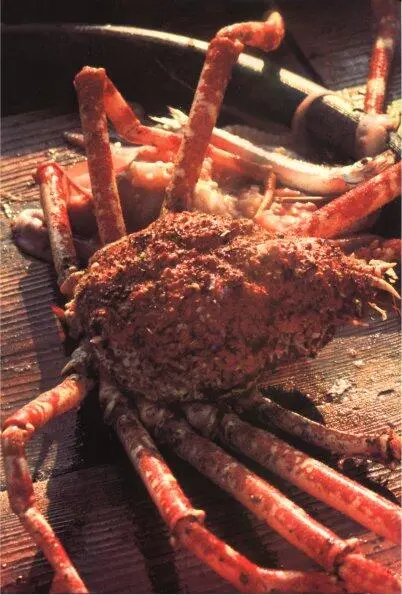

Японский краб

3. Первобытный лес

Трудно найти на Земле место пустыннее, чем окрестности вулкана вскоре после извержения. Черные языки лавы тянутся по его склонам, точно потоки шлака из топки. Дальше она уже не ползет, но, остывая, скрежещет и сталкивает вниз каменные глыбы. Из трещин со свистом вырывается пар, оставляя по краям желтые хлопья серы. Вязко кипят и булькают подогреваемые снизу медленно слабеющим жаром лужи жидкой грязи — серой, желтой, голубой. И больше — ничего. Ни кустика, чтобы укрыться за ним от огненного ветра, ни пятнышка зелени на черной, засыпанной пеплом равнине.

Но именно таким был земной ландшафт на протяжении почти всего прошлого нашей планеты. Извержения первых вулканов на ее остывающей поверхности были гораздо грандиознее, чем все, что мы можем наблюдать сегодня. Из лавы и пепла слагались целые горные цепи. Проходили миллионы лет, ветры и дожди разрушали их. Каменные породы выветривались и превращались в глину, размывались и жидкой грязью стекали в реки. Реки неустанно, крупицу за крупицей, выносили эти породы далеко в море, и они осаждались на дно, накапливались и спрессовывались, образуя песчаники и глинистые сланцы. Континенты не стояли на месте, они медленно дрейфовали по поверхности Земли, подчиняясь глубинным конвекционным потокам в мантии. Когда они сталкивались, окружавшие их осадочные породы сдавливались, образовывали складки и вздымались новыми горными хребтами. Так прошло 3 млрд. лет, геологические циклы повторялись, взрывались и потухали вулканы, в морях развилось богатое многообразие форм жизни. Но суша оставалась бесплодной.

Конечно, некоторые виды водорослей, наверно, устраивались вдоль самой кромки моря, оторачивая зеленью отмели и прибрежные скалы; однако они могли существовать только там, куда доставал прибой — без воды они бы высохли и погибли. Потом, примерно 420 млн. лет назад, некоторые формы обзавелись восковидной оболочкой — кожицей, защищавшей от высыхания. Впрочем, и это не давало им полной независимости от воды. Водоросли не могли жить без воды, потому что в воде у них происходило размножение.

Водоросли размножаются двояким способом: простым бесполым делением и половым путем, сыгравшим столь важную роль в эволюции; половые клетки дают начало развитию организма только после того, как встречаются и сливаются попарно. А чтобы встретиться и слиться, они должны двигаться, и движение их совершается в воде.

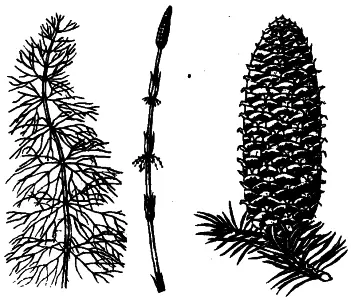

Эта проблема и сегодня существует для самых примитивных наземных растений, таких, как влажные пленки, носящие название печеночников, и нити, покрытые зелеными чешуйками, — мхи. Они прибегают к обоим способам размножения, половому и бесполому, по очереди через поколение. Всем знакомый зеленый мох — это поколение, образующее половые клетки. Крупные яйцеклетки остаются прикрепленными к стеблю, а микроскопические сперматозоиды выбрасываются в воду и, извиваясь, пробираются к яйцеклеткам. Оплодотворенные яйцеклетки прорастают прямо на родительском стебле и образуют новое, бесполое, поколение: тоненький стебелек с пустотелой коробочкой на конце. В ней созревают многочисленные споры вроде зернышек. В сухом воздухе стенка коробочки начинает растягиваться и внезапно лопается, выбрасывая на волю ветра легкие споры. Те из них, что падают на достаточно влажную почву, развиваются в новые растения. Нити, из которых состоит мох, лишены жесткости. Некоторые виды мхов достигают изрядной высоты, но только благодаря тому, что растут густо, целыми подушками, и поддерживают друг друга, а сами их мягкие, пропускающие влагу, водянистые клетки не способны обеспечить стеблям прочности, позволяющей стоять в одиночку. Среди первичных растительных форм, колонизовавших некогда влажные береговые кромки суши, по-видимому, были растения, подобные современным мхам, хотя окаменелых остатков, которые мы безусловно могли бы считать мхами, от тех эпох пока не обнаружено. Первые известные нам наземные растения существовали свыше 400 млн. лет назад [1] В настоящее время появились сообщения о находках ископаемых наземных растений в породах возраста 500 млн. лет. — Прим. ред.

это простые, безлистные, ветвящиеся полосы, которые встречаются сегодня в виде угольных прожилок в каменных породах Центрального Уэльса и в некоторых кремнистых сланцах Шотландии. Как и мхи, они не имели корней, но, правильно препарированные и рассмотренные под микроскопом, они обнаруживают одну особенность строения, которой нет у мхов: вытянутые толстостенные клетки, проводящие воду вверх по стеблю. Эти структуры придавали растению жесткость, так что оно могло уже держаться вертикально, поднимаясь над почвой на высоту нескольких сантиметров. Казалось бы, не велико достижение, но на самом деле это был существенный шаг вперед.

Интервал:

Закладка: