Дэвид Эттенборо - Жизнь на Земле. Естественная история

- Название:Жизнь на Земле. Естественная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Мир»

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Эттенборо - Жизнь на Земле. Естественная история краткое содержание

Научно-популярная книга английского зоолога Дэвида Эттенборо, посвященная истории развития и разнообразию форм жизни на Земле. Книгу отличает живое, неформальное изложение и превосходные, подчас уникальные фотографии животного и растительного мира нашей планеты.

Для всех, кто любит живую природу, — независимо от возраста и профессии.

Жизнь на Земле. Естественная история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Три четверти земной поверхности покрыто водой. Три четверти земного шара принадлежит рыбам.

Колония асцидий (Карибское море)

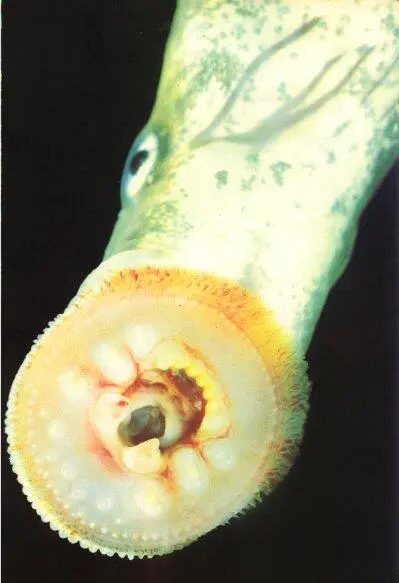

Голова миноги

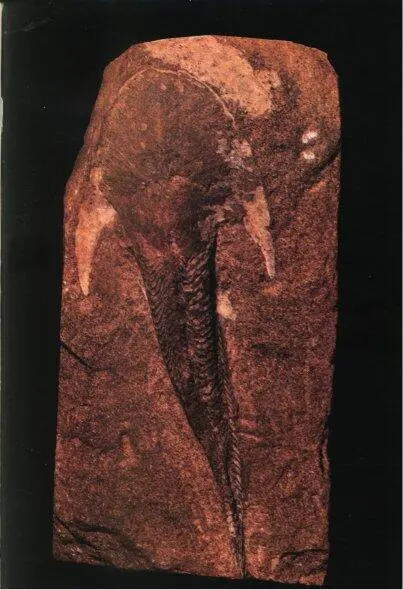

Отпечаток панцирной "рыбы" (Шотландия)

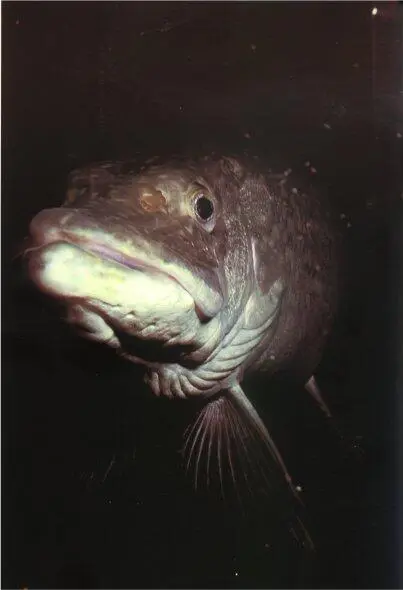

Щука

Придонная акула уоббегонг (Австралия)

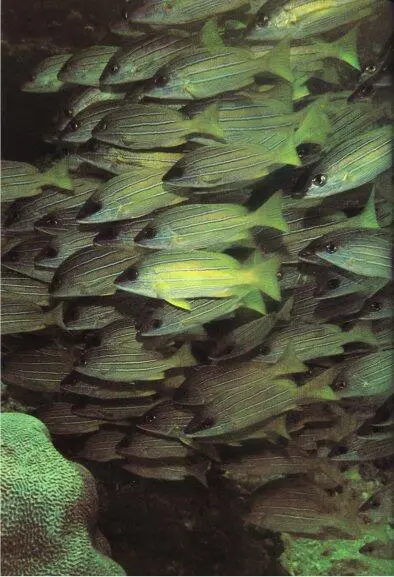

Стайка лютианусов

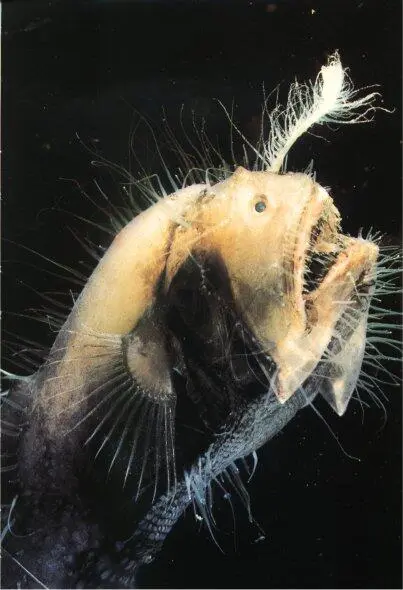

Глубоководная рыба-удильщик

Спинорог, одна из самых пестрых обитательниц коралловых рифов

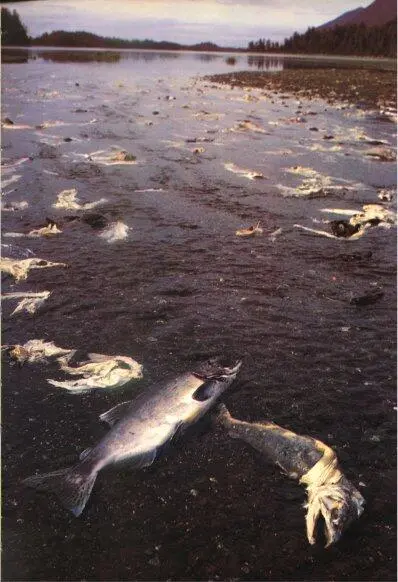

Гибель лососей (Аляска)

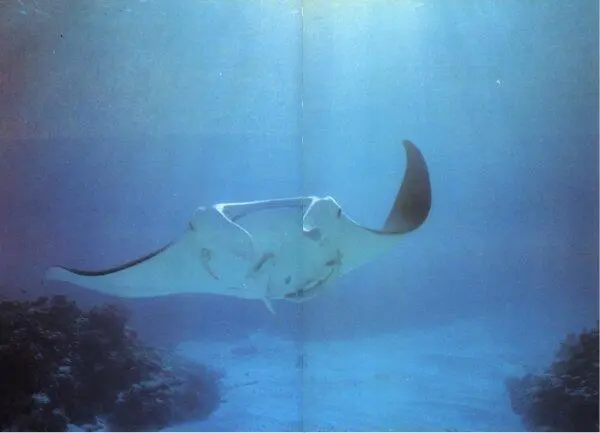

Крылатый скат-манта

6. Вторжение на сушу

Одно из самых важных событий в истории жизни на Земле произошло около 350 млн. лет назад в пресных теплых болотах. Рыбы стали выползать из воды и положили начало заселению суши существами, имеющими спинной хребет. Чтобы преодолеть этот порог, им, как прежде первым наземным беспозвоночным, надо было решить две задачи: как передвигаться, очутившись вне воды, и как добывать кислород из воздуха.

Есть такая рыбка, она живет и сегодня, которая умеет и то и другое. Это — илистый прыгун. Илистые прыгуны не являются близкими родичами тех рыб, что первыми вышли на сушу, поэтому всякое сопоставление между ними требует осторожности, но все-таки они могут дать некоторое понятие о том, как был сделан этот решающий шаг.

Илистый прыгун имеет в длину всего несколько сантиметров и встречается во многих тропических районах — в заболоченных мангровых зарослях и в илистых устьях рек. Его можно увидеть в жидкой грязи далеко от кромки воды, а то и где-нибудь на воздушных корнях мангра или даже на стволе. Резкое движение наблюдателя, внезапный звук — и рыбешки тут же прыгают обратно в воду. Они вылезают из воды в погоне за насекомыми и другими беспозвоночными, которых так много на мягкой, податливой поверхности жидкой грязи. Передвигаются, резко сгибая и разгибая заднюю часть туловища, как бы маленькими скачками. Однако владеют и другим способом передвижения, более ровным и спокойным: ползком, опираясь на грудные плавники. Плавники имеют мускульное основание и костную опору внутри — это уже, собственно, не плавники, а прочные костыли. Налегая на них, рыбка подтягивает свое тело вперед.

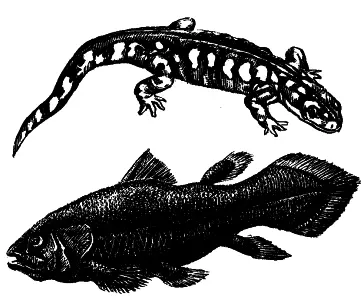

Именно такие плавники и были у целой группы костистых рыб, живших в тот отдаленный период, когда был сделан первый шаг на сушу. Самая знаменитая из этих рыб — целакант.

Многие виды целаканта известны нам по каменным отпечаткам. Это были небольшие рыбы, сантиметров тридцать длиной. Некоторые образчики сохранились со всеми подробностями, до мельчайшей чешуйки, до последнего лучика в плавниках. В каменных породах Иллинойса был даже найден только что вылупившийся малек с отлично видным остатком желточного мешка под брюшком. Отпечатки целаканта изобилуют в отложениях возрастом 400 млн. лет, но позже число их уменьшается и к 70 млн. лет сходит на нет. Поскольку период их расцвета относится ко времени вторжения рыб на сушу и поскольку плавники у них бесспорно сходны по строению с конечностями наземных позвоночных, вполне естественно было предположить, что именно эти рыбы и оказались родоначальниками первых наземных позвоночных. Их окаменелости ученые изучали с особой тщательностью и надежде точнее определить, как именно они передвигались и дышали. И примирились с тем, что исчерпывающих сведений об этом получить не удастся — рыба считалась вымершей давным-давно.

Но в 1938 году траулер, промышлявший у побережья Южной Африки, поднял из моря очень странную рыбу — огромную, почти двухметровую, с мощными челюстями и тяжелой костной чешуей. Когда улов выгрузили в Ист-Лондоне, смотрительница маленького местного музея мисс Куртенэ-Латимер пришла поглядеть, что привезли рыбаки. Она обратила внимание на странную рыбу и, хотя не была специалистом-ихтиологом, поняла важность этой находки. И написала о ней в Грэхэмстаунский университет профессору Дж. Б. Л.Смиту, крупнейшему специалисту по африканским рыбам. Но к тому времени, когда он смог добраться до нового примечательного экспоната, внутренности рыбы окончательно разложились и их пришлось выкинуть, так что его взору предстала только выпотрошенная туша. И все же несмотря на это и на огромные размеры, профессор сразу узнал в ней целаканта. Он назвал ее латимерия и оповестил изумленный мир, что существо, считавшееся вымершим 70 млн. лет назад, живет в наши дни.

Открытие это стало научной сенсацией века, и было предпринято много усилий для поисков других экземпляров. По бессчетным рыбацким поселениям вдоль всего южного и восточного побережья Африки распространили листовки и плакаты с изображением латимерии и указанием размеров назначенной премии. Но все безрезультатно. И только через 14 лет, когда уже казалось, что чудо-рыба всплыла лишь затем, чтобы тут же снова навсегда исчезнуть, была выловлена еще одна, но не у южноафриканского побережья, а за тысячу миль оттуда, у Анжуана, одного из малых Коморских островов на полпути между Мадагаскаром и берегом Танзании. Выяснилось, что первый целакант забрел так далеко на юг случайно, потому что коморским рыбакам эта рыба была знакома. Каждый год, по их словам, на глубине около 300 м им попадаются две-три штуки. Специально целаканта они обычно не промышляют, так как эта рыба очень сильная и, попавшись на крючок, отчаянно сопротивляется — бывает, рыбак бьется с ней много часов, прежде чем вытащит из воды к себе в лодку. Да и мясо у нее — после всех-то трудов! — слишком жирное и не очень приятное на вкус. Для островитян самое ценное в пойманном целаканте — это его плотная шершавая чешуя. Ею очень удобно зачищать велосипедные камеры, когда заклеиваешь прокол.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: