Дэвид Эттенборо - Жизнь на Земле. Естественная история

- Название:Жизнь на Земле. Естественная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Мир»

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Эттенборо - Жизнь на Земле. Естественная история краткое содержание

Научно-популярная книга английского зоолога Дэвида Эттенборо, посвященная истории развития и разнообразию форм жизни на Земле. Книгу отличает живое, неформальное изложение и превосходные, подчас уникальные фотографии животного и растительного мира нашей планеты.

Для всех, кто любит живую природу, — независимо от возраста и профессии.

Жизнь на Земле. Естественная история - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Муравьеды, летучие мыши, кроты и киты — вот каких пределов разнообразия достигли потомки раннего насекомоядного млекопитающего в погоне за беспозвоночной добычей. Но ведь были еще и другие источники питательных веществ — растения. Появились животные, питающиеся травой. Они переселились из леса в степи и стали пастись. А вслед за ними туда же вышли плотоядные, и на открытых пространствах стали параллельно развиваться два взаимозависимых сообщества: каждый шаг вперед в приспособительной системе преследователя влек за собой такой же шаг вперед в приспособительной системе преследуемых. Еще одна вновь возникшая группа живых существ стала питаться листьями высоко в кронах деревьев. Каждая из этих групп заслуживает отдельной главы: первая — из-за своей многочисленности, вторая — в силу нашего эгоцентризма, ведь обитатели древесных крон были нашими предками.

Тупайя (Малайзия)

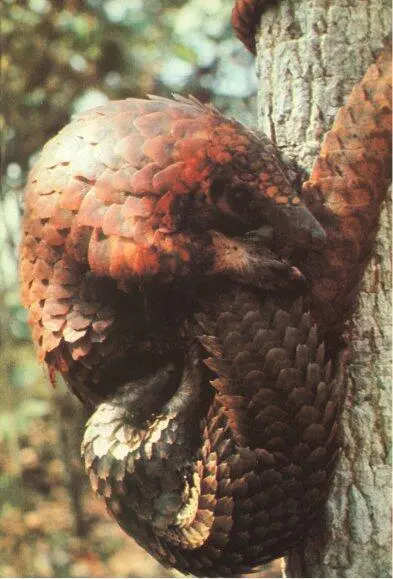

Древесный панголин с детенышем (Африка)

Девятиполосные броненосцы (Коста-Рика)

Европейский крот

Летучая мышь (Европа)

Летучие мыши вылетают из пещеры (Тринидад)

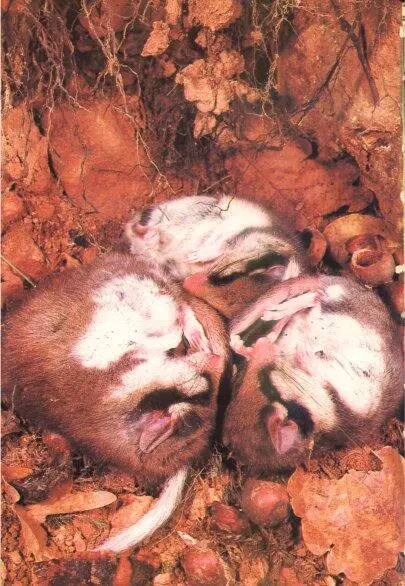

Садовые сони в зимней спячке (Европа)

Муравьед-тамандуа (Венесуэла)

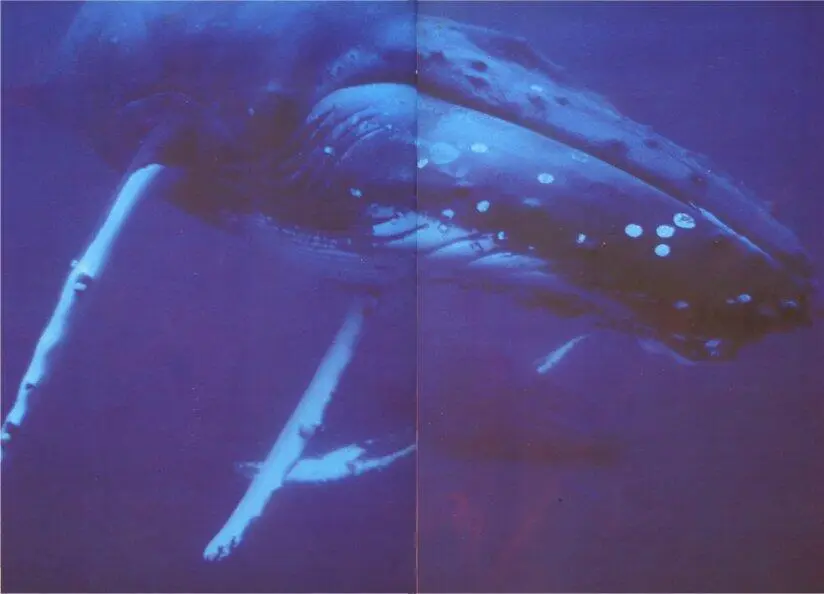

Кит-горбач

Ласка возвращается с удачной охоты

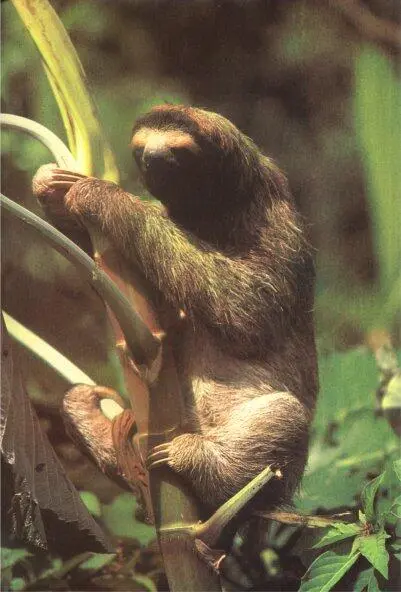

Трехпалый ленивец (Панама)

11. Хищники и их жертвы

Современные леса в основном мало чем отличаются от тех, которые возникли на Земле вскоре после появления цветковых растений 50 млн. лет назад. Уже тогда существовали азиатские джунгли, дождевые леса Африки и Южной Америки и прохладные нежно-зеленые леса Европы. Везде, где хватало света, росли мягкие травы и папоротники, высокие деревья сплетали ветви, образуя многоярусные навесы. Всюду зеленели листья. Год за годом, на протяжении столетий они служили постоянно обновляющимся, неиссякаемым источником пищи всем животным, которые могли их достать и переварить.

Листья объедали динозавры, с чудовищным треском ломая молодые ясени, буки и вязы в Северной Америке, а в тропиках круша пальмы и разрывая лианы. Но после того как динозавры внезапно вымерли, в лесах воцарилась тишина. Правда, насекомые продолжали свое незаметное дело, обкусывая листья и проедая ходы в коре. Листьями питались и ящерицы. Птицы, оценившие вкус появившихся плодов, помогали деревьям распространять семена. Но со времен динозавров уже ни одно крупное животное не пожирало листья с такой неутомимостью и в таких количествах.

Эта сравнительно мирная жизнь продолжалась тысячи лет. Наконец на смену динозаврам пришли небольшие теплокровные зверьки, покрытые шерстью. Сначала они занимались ловлей мелких беспозвоночных, но постепенно начали осваивать новую пищу. И в то время как одни из них специализировались на насекомых, другие занялись листьями

Питание растениями — непростая задача. Как любой другой тип питания, он требует определенных навыков и приспособлений. Нельзя забывать, что растительная пища не очень калорийна. Для поддержания жизнедеятельности животному нужно поедать ее в огромных количествах. Некоторым упрямым вегетарианцам приходится три четверти времени своего бодрствования тратить на терпеливое собирание и пережевывание листьев или веток. Этот процесс сам по себе небезопасен, так как пасущееся животное часто находится на виду и ничем не защищено от возможного нападения. Один из способов уменьшения риска состоит в том, чтобы набрать как можно больше, притом как можно скорее, и сразу же скрыться в безопасное место. Именно так поступает западноафриканская хомяковая крыса. Ночью она вылезает из норы и, убедившись в том, что ее не подстерегает никакая опасность, торопливо набивает свои защечные мешки всем, что хотя бы отдаленно похоже на нечто съедобное. К ней за щеки попадает все — семена, орехи, плоды, корешки, порой какой-нибудь жук или улитка. Мешки до того велики, что в них умещается около 200 отдельных предметов такого рода. Когда оба мешка набиты до отказа,крыса едва может закрыть рот, морда у нее так раздувается, что она напоминает больного тяжелейшей формой свинки. Тогда она немедленно скрывается в нору, вываливает там всю добычу и приступает к сортировке. Все съедобное крыса проглатывает, а кусочки коры или камешки, не оправдавшие надежд, откладывает в сторону.

Вегетарианцам особенно необходимы хорошие зубы. Ведь им приходится не только жевать постоянно, но и жевать часто очень твердые материалы., У крыс эта проблема решена так же, как у других грызунов — белок, бобров, мышей, дикобразов. Их резцы устроены таким образом, что растут в течение всей жизни, компенсируя стачивание. Острота же их поддерживается простым, но очень эффективным способом. Основная часть зуба состоит из дентина, а передняя стенка покрыта толстым слоем эмали, часто ярко окрашенной, которая тверже дентина. Режущий край такого зуба имеет форму стамески. При трении верхних резцов о нижние дентин стирается быстрее, чем эмаль, и обнаженный слой эмали на вершине зуба делает его острым.

Сорванную, пережеванную и размягченную пищу надо еще переварить. Это тоже не так уж просто. Стенки клеток растений построены из целлюлозы — одного из самых прочных органических соединений. Никакие пищеварительные соки млекопитающих на нее не действуют. Чтобы достать из растительных клеток питательные вещества, их надо как-то взломать. Если стенки не очень толстые, они частично разрушаются при жевании. Но существуют бактерии, обладающие редкой в природе способностью разрушать целлюлозу с помощью особого фермента. Таких бактерий травоядные млекопитающие держат у себя в желудках: бактерии питаются целлюлозой, а хозяину желудка достается содержимое растительных клеток. Но даже с помощью бактерий достаточно полное переваривание растительной пищи занимает немало времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: