Андрей Куприянов - Арабески ботаники

- Название:Арабески ботаники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мастерская Аз

- Год:2003

- Город:Кемерово

- ISBN:5085905025808

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Куприянов - Арабески ботаники краткое содержание

ББК 28.5г

К92

Куприянов А.Н.

К 92 Арабески ботаники.

Художники: О. Помыткина, А. Гребенюк, Л. Лысенко. – Кемерово: Мастерская АЗ, 2003. – 256 с., ил.

Известный сибирский учёный–исследователь взял на себя труд впервые описать переплетение судеб известных людей, так или иначе имеющих отношение к исследованию в XVIII–XIX веках растительного мира на просторах Сибири. В увлекательной форме автор раскрывает перед читателем события жизни великих учёных, выдающихся государственных деятелей и промышленников, их характерные достоинства и недостатки, посвящает в нюансы, порой очень непростых, взаимоотношений. Здесь представлены люди разных профессий, социальных уровней и материального достатка, которых объединяет между собой бесконечная любовь к растениям, которые они изучают, не жалея времени, сил и средств. Книга богато иллюстрирована оригинальными рисунками с изображением персонажей, растений и видов природы, а также картами путешествий.

Для книголюбов и всех интересующихся историей развития академической науки, особенно в части ботанических исследований Сибири.

© А.Н. Куприянов. Текст, 2003.

© Мастерская Аз.

Макет, рисунки,2003

ISBN 5085905025808 © ФГУИПП “Кузбасс”, 2003

Арабески ботаники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Линней предвосхитил необходимость мобилизации растительных ресурсов, то, что сейчас называется интродукцией растений. Он верно догадался использовать виды таволги для озеленения улиц городов, а вяз мелколистный, или карагач, также с подачи великого Линнея до сих пор имеет широчайшее применение в зелёном строительстве многих стран. Кроме того, вяз считается непревзойденным для озеленения солонцовых степных земель. Купальница азиатская с легкой руки Линнея заняла почётное место в декоративном садоводстве Европы (но не у нас в Сибири). Чрезвычайно перспективна и в декоративном, и в сырьевом отношении пузырница физалисовая, растущая по каменистым осыпям Алтайских гор. Это растение эфемероид и ранней весной отрастает сразу цветоносами с голубыми цветами. Но она так и не нашла своё место в культуре как цветочное растение, хотя несомненно заслуживает самого присталь ного внимания садоводов.

«Можете адресовать письма в Королевское Учёное Общество в Упсале, потому что я сам вскрываю все письма, назначенные в общество. В Петербургском музее я вижу несметное количество мелких птичек и рыб из Сибири, но Бог знает, что это такое, потому что имена так чужды, что по ним толку не добьёшься... »

«В склянке в спирту могут быть сохранены многие виды, — поучал Линней молодого коллегу. — Изготовьте их для самого себя. Соберите маленький гербарий собранных в Сибири растений. Если что нибудь покажется Вам неизвестным, то пошлите его в письме с отмеченным номером ко мне. Я потом буду отвечать на каждый номер отдельно и напишу Вам, что оно такое и что доныне известно о нём. Между Spiraea растет в Сибири один низкий сорт Frutex foliis pinnatis, которую я чрезвычайно желал бы получить с семенами. Spiraea salicifolia повсеместна, все другие по красивым белым цветам своим были бы особенно хороши для изгородей наших садов. Господин Карамышев издаёт теперь под моим руководством диссертацию, обнимающую все до сего времени известные растения. Как только она будет готова, я вышлю её… »

Судьба А.М. Карамышева (1744–1791) совершенно случайно вплелась в ботанический орнамент. Этот «русско–сибирский дворянин и императорского Московского университета студент » учился у Линнея и защитил у него диссертацию в мае 1776 года на тему: «Диссертация, показывающая необходимость развития естественной истории в России ». В ней он первый привёл для России 351 вид растений с правильными биноминальными названиями.

«Если Вы будете так добры и станете высылать мне сибирские семена, то не выбирайте только виднейшие растения, а берите также из самых жалких и некрасивых, потому что именно эти бывают часто самыми редкими, никем не замеченные по своей малости. Если доживу до осени, то издам опять Sistema naturae. Тогда увидите, как громадно возросло число животных. Дай Вам Все вышний охоту и силу, чтоб наблюдать и собирать, да сохраните Вашу дружбу ко мне. С нетерпением буду ждать Вашего первого письма из Колывани».

Это писал «князь ботаников», о самочувствии которого справлялся сам король Франции. Великий Линней просил Лаксмана, простого лютеранского пастыря, сохранить дружбу с ним. Письмо стало судьбоносным для Лаксмана, который отдал себя естествознанию во славу науки и далёкой Швеции.

Замечательно то, что по прошествии 250 лет пожелание великого систематика не потеряло своего смысла — ботаники и теперь внимательно обследуют скалы и берега рек, пытаясь отыскать новое, никем ещё не описанное растение. И самое удивительное, что время от времени им это удаётся.

Через три месяца молодая чета Лаксманов прибывает в Барнаул, где Эрик Лаксман принимает запущенный приход с немногочисленными прихожанами, разбросанными по всей Сибири от Колывани до Иркутска. Со своим жалованием в 400 рублей, да 100 рублей от Академии, он мог считать себя богачом. Сажень дров в то время в Барнауле стоила каких-то 10 копеек, а пуд сала — 50. Лаксман сразу нанял себе лошадь и экипаж всего за 12 рублей в год.

С первых шагов своей деятельности он завёл возле дома маленький садик на пример того, что был у его учителя Гаада в Або и Линнея в Упсале. В нём росли дикорастущие растения. Вместе с молодой женой они выращивали на огороде овощи, которые не были известны жителям Сибири, в частности дыни.

Эти дни были, наверно, самыми счастливыми в его жизни. Он собирает растения, учится горному делу, а у аптекаря Брандта — ещё и химии. Вот как он пишет И. Бекману:

«Ваше письмо я получил 5 августа, в то самое время, когда с моей женой был в саду и ел первую созревшую дыню. <...> В Сибири живу в полном удовольствии и наслаждаюсь со всем моим семейством совершенным здоровьем. <...> До сих пор я был в большой дружбе с здешним аптекарем Брандтом. У него я научился многим практическим и химическим приёмам, но теперь я должен лишиться этого друга, так как через несколько недель он уезжает в Кяхту, где назначен аптекарем по приёмке ревеня. Утешаюсь, что он станет моим хорошим корреспондентом и будет писать мне как о китайцах, так и относительно естественной истории и других предметах » .

Живя в Барнауле, Лаксман познакомился с И.И. Ползуновым. Русские монографы Лаксмана Н.М. Раскин и И.И. Шафрановский указывают, что Ползунов был руководителем Лаксмана в горном деле. Прямых доказательств этому, однако, мы не находим, но в одном из писем Лаксман подробно описывает деятельность замечательного механика.

«Другое лицо, с которым я был знаком — горный механик Иван Ползунов, муж, делающий истинную честь своему отечеству. Он строит теперь огненную машину, совсем отличную от английской и венгерской. Эта машина будет производить в действие посредством огня и без помощи воды меха в плавильнях, которые до сих пор приводились в движение водой. Какая же после того в России будет выгода! Со временем в России (если будет необходимо) можно будет строить заводы на высоких горах и даже в самих шахтах. От этой машины будут действовать 15 печей, а именно 3 трейбофена и 12 рудоплавильных » .

Линнея саверная (Linnaea borealis L.)

Во время своего путешествия на восток, к границе Монголии и Китая, где велись поиски тангутского ревеня, Лаксман без устали проводил свои натуралистические исследования. Он собирал растения, семена, коллекции насекомых и всё отправлял в Академию и своим друзьям в Швецию. Коллекции отсылались с караванами, которые вывозили серебро с колыванских заводов.

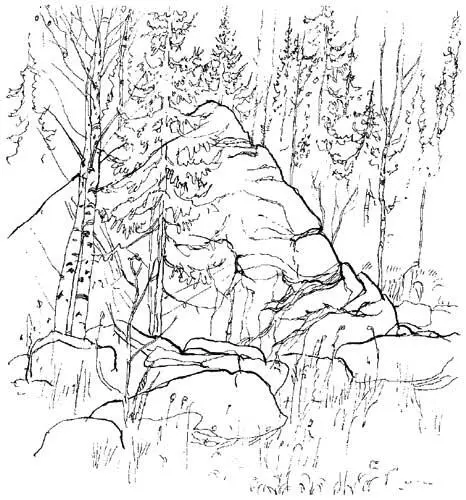

Гора Ревнюха (Алтайский край). Скала, от которой был отколот монолит яшмы для изготовления «Царь—вазы»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: