Андрей Куприянов - Арабески ботаники

- Название:Арабески ботаники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мастерская Аз

- Год:2003

- Город:Кемерово

- ISBN:5085905025808

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Куприянов - Арабески ботаники краткое содержание

ББК 28.5г

К92

Куприянов А.Н.

К 92 Арабески ботаники.

Художники: О. Помыткина, А. Гребенюк, Л. Лысенко. – Кемерово: Мастерская АЗ, 2003. – 256 с., ил.

Известный сибирский учёный–исследователь взял на себя труд впервые описать переплетение судеб известных людей, так или иначе имеющих отношение к исследованию в XVIII–XIX веках растительного мира на просторах Сибири. В увлекательной форме автор раскрывает перед читателем события жизни великих учёных, выдающихся государственных деятелей и промышленников, их характерные достоинства и недостатки, посвящает в нюансы, порой очень непростых, взаимоотношений. Здесь представлены люди разных профессий, социальных уровней и материального достатка, которых объединяет между собой бесконечная любовь к растениям, которые они изучают, не жалея времени, сил и средств. Книга богато иллюстрирована оригинальными рисунками с изображением персонажей, растений и видов природы, а также картами путешествий.

Для книголюбов и всех интересующихся историей развития академической науки, особенно в части ботанических исследований Сибири.

© А.Н. Куприянов. Текст, 2003.

© Мастерская Аз.

Макет, рисунки,2003

ISBN 5085905025808 © ФГУИПП “Кузбасс”, 2003

Арабески ботаники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во время поездки по Киргизским степям Мейер проделал огромную работу по изучению степной флоры и фауны. Им было определено и описано около 900 видов растений, в том числе много новых, около 170 видов насекомых и около 60 видов птиц и млекопитающих.

Это путешествие открыло дверь в новую, неизвестную ботаническую страну, и Каркаралинские горы стали притягивать многих и многих ботанических исследователей. Среди них были Г. Карелин, И. Кирилов, А. Шренк, С. Коржинский и многие другие, ставшими заложниками и почитателями природной красоты Каркаралинских гор.

После возвращения в Дерпт Мейер до 1829 года работал над обработкой путевого дневника, который и вошёл в состав II тома книги Ледебура «Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи». В одной из глав этого дневника даётся общая характеристика степей Восточного Казахстана и прилегающих гор. Это был первый обобщающий обзор флоры Восточного Казахстана, не утративший своего значения и в наши дни. В этом дневнике мы находим краткие исторические и статистические справки о горах и деревнях, форпостах и редутах, данные о земледелии, скотоводстве, рыболовстве и охоте, а также сведения по географии, орографии Южного и Восточного Казахстана.

На дальнейшую жизнь и карьеру Мейера большое влияние оказала встреча с Э.И. Эйхвальдом (1795–1846) — известным русским естествоиспытателем, минералогом, зоологом и палеонтологом, членом–корреспондентом Императорской Академии наук. В тот момент, когда Мейер вместе с Ледебуром возвращались с Алтая, Эйхвальд завершил экспедицию по Каспийскому морю. Эйхвальд обратился к Ледебуру и Мейеру с просьбой обработать собранный на Кавказе обширный ботанический материал. Предложение это было, разумеется, принято. Закончив обработку полевых материалов, Мейер опубликовал результаты в виде научной монографии, вышедшей в свет в двух выпусках. Знание каспийскокавказской флоры, успех «Флоры Алтая» послужили поводом тому, что Императорская Академия наук в 1829 году включила Мейера в состав экспедиции, организованной для сопровождения военной дивизии на Эльбрус. Кавказ в то время был с ботанической точки зрения изучен довольно плохо.

После того как эта экспедиция успешно закончила свою работу, Академия наук снабдила Мейера средствами, необходимыми для продолжения его исследований, которые ранее ограничивались западными берегами Каспийского моря и некоторыми высокогорными пунктами, такими как Казбек, Шахдан, Тузундак и хребет Талыш. Учёный получил возможность распространить свои ботанические изыскания до границы с Персией.

Мейеру пришлось работать в краях, где в то время свирепствовала холера, но это не помешало ему добросовестно изучить флору Кавказа и западного побережья Каспийского моря. Он первым приводит для этой области две тысячи видов растений, значительное количество которых были совсем новыми. В 1831 году Мейер был принят в число членов–корреспондентов Императорской Академии наук и назначен помощником директора Императорского ботанического сада в Петербурге к знаменитому Ф.Б. Фишеру.

Принимая участие в описании ботанических сборов, сделанных многими известными путешественниками на территории нашей страны, он тем самым оказывал большое влияние на развитие отечественной ботаники.

В сотрудничестве с Фишером Мейер обработал коллекции, собранные в Восточной Казахской степи А.И. Шренком. В 1845 году Мейер был избран в действительные члены Императорской Академии наук, а в 1851 году получил назначение на должность директора ботанического сада в Петербурге, который он вскоре обогатил редкостными диковинными растениями. Культивировавшиеся здесь новые виды распределялись затем по загородным садам. Сад был снабжен бассейном для водяных растений, в котором росла гигантская виктория амазонская, привлекавшая массу посетителей. На этой должности Карл Андреевич Мейер оставался до самой кончины, последовавшей в 1855 году.

Анабазис солончаковый — Anabasia salsa (C.A. Meyer) Benth. ex Volkens

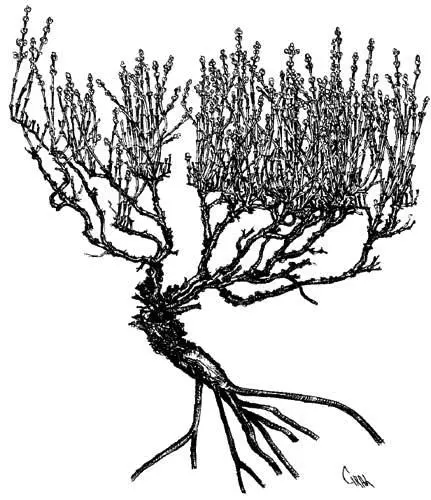

Занятие ботаникой — удивительное дело. Кажется, вот она — трава, одинаковая в своей зелени. Разве что выглядывают из общей массы белые «ромашки», да внизу розовеют головки «кашки». А если присмотреться — всё разное! И листья, и стебли, и цветы, и плоды. И каждое — чудо совершенства. А есть люди, которые испытывают радость встречи с незнакомыми травами всю жизнь. Одни их жалеют, поскольку ни чинов, ни денег эта работа, как правило, не приносит; другие завидуют их счастью всегда видеть новое. А большинство просто и не знает, что есть такая наука ботаника, уходящая своими корнями в такие древние года, что и подумать страшно. Ибо для первочеловека первостепенным было обретение знаний о том, что его окружало — растительного мира. И всегда были люди, которые знали больше других. Они передавали свои знания ученикам. Эстафета передачи знаний продолжается и сейчас, и будет продолжаться вечно, и никогда не прервется арабеска из тонких линий судеб ботаников, сплетающихся в один бесконечный орнамент науки.

В этой книге мы увидели только фрагмент арабесок, которые относятся к развитию ботанических знаний о Сибири с XVIII и до середины XIX веков. Но после этого история ботанических судеб не заканчивается. Во второй половине XIX века её героями становятся Порфирий Никитич Крылов и С.И. Коржинский.

П.Н. Крылов — родоначальник сибирской ботаники, точно так же как Владимир Владимирович Сапожников — родоначальник сибирской географии. Крылов создал не только один из крупнейших сибирских Гербариев, содержащий более 500 тысяч образцов растений, в том числе 224 типовых таксонов, но он воспитал целую плеяду учеников, которые продолжили его дело ботанического изучения Сибири. Среди них Л.П. Сергиевская, Г.П. Сумневич, Б.К. Шишкин, В.С. Титов, В.В. Ревердатто, Н.М. Мартьянов, В.И. Верещагин. А сколько славных ботанических имен появилось в XX веке: А.В. Куминова, Л.М. Черепнин, А.В. Положий, И.Ю. Коропачинский, Л.И. Малышев, М.Г. Попов, И.М. Красноборов, Г.А.Пешкова, В.П. Седельников, А.С. Ревушкин, А.И. Пяк, А.Л. Эбель, М.В. Олонова, И.И. Гуреева и многие, многие другие.

А это значит, что арабеска ботаники не закончена, всё новые и новые судьбы ботаников вплетаются в её фантастический узор.

ЛИТЕРАТУРА

Бобров Е.Г. Карл Линней. Л., 1979. 283 с.

Божерянов И.Н. Граф Е.Ф. Канкрин. СПб., 1897.

Бородаев В. Б., Контаев А.В. У истоков истории Барнаула. Барнаул, 2000. 329 с.

Быконя Г.Ф., Федорова В.И., Бердников Л.П. Красноярск в дореволюционном прошлом. Красноярск, 1990. 300 с.

Гумбольдт А. Центральная Азия. М., 1915. 350 с.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: