3 Зорина - Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие

- Название:Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Аспект Пресс»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7567-0135-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

3 Зорина - Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие краткое содержание

Учебное пособие посвящено элементарному мышлению, или рассудочной деятельности — наиболее сложной форме поведения животных. Впервые вниманию читателя предложен синтез классических работ и новейших данных в этой области, полученных зоопсихологами, физиологами высшей нервной деятельности и этологами. В пособии нашло отражение содержание лекционных курсов, которые авторы в течение многих лет читают в Московском Государственном университете им. М. В. Ломоносова и других вузах. Обширный список литературы предназначен для желающих самостоятельно продолжить знакомство с проблемой.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей биологических и психологических факультетов университетов и педагогических вузов

Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 4.6.

Интерес к этой проблеме, возникший в 20-30-е годы, побудил Н. Н. Ладыгину-Коте (1959) к специальному исследованию вопроса о том, в какой степени приматы способны к употреблению, доработке и изготовлению орудий Она провела обширную серию опытов с шимпанзе Парисом, которому предлагались десятки самых разных предметов для добывания недоступного корма Основной задачей, которую предлагали обезьяне, было извлечение приманки из трубы.

Методика опытов с Парисом была несколько другой, чем у Р. Йеркса в них использовали непрозрачную трубку длиной 20 см Приманку заворачивали в ткань, и этот сверток помещали в центральную часть трубки, так что он был хорошо виден, но достать его можно было только с помощью какого-нибудь приспособления Оказалось, что Парис, как и антропоиды в опытах Йеркса, смог решить задачу и использовал для этого любые подходящие орудия (ложку, узкую плоскую дощечку, лучину, узкую полоску толстого картона, пестик, игрушечную проволочную лесенку и другие самые разнообразные предметы) При наличии выбора он явно предпочитал для этого предметы, большие по длине или более массивные тяжеловесные палки (рис 4 6).

Наряду с этим выяснилось, что шимпанзе обладает довольно широкими возможностями использования не только готовых «орудий», но и предметов, требующих конструктивной деятельности, — разного рода манипуляций по «доводке» заготовок до состояния, пригодного для решения задачи.

Результаты более чем 650 опытов показали, что диапазон орудийной и конструктивной деятельности шимпанзе весьма широк Парис, как и обезьяны в опытах В. Келера, успешно использовал предметы самой разной формы и размера и производил с ними всевозможные манипуляции сгибал, отгрызал лишние ветки, развязывал пучки, раскручивал мотки проволоки, вынимал лишние детали, которые не давали вставить орудие в трубку. В этот набор входили и гораздо более сложные операции, чем те, что были отмечены Фирсовым в его экспериментах в естественных условиях Не во всех случаях такое изготовление орудий было успешным и отвечало ситуации (рис. 4.7).4.7. Изготовление и использование орудий шимпанзе в условиях неволи.

Рис. 4.7. Изготовление и использование орудий шимпанзе в условиях неволи.

Животное соединяет палки под углом, использовать такое орудие явно нельзя (опыты Н. Н. Ладыгиной-Коте, 1959).

Оказалось, что труднее всего для шимпанзе составить орудие из более мелких элементов, тогда как процесс расчленения для них более привычен и освоен. Видимо, как полагает Н. Н. Ладыгина-Коте (1959), это связано не с трудностью выполнения соответствующих манипуляций, а со спецификой и ограниченностью их мышления — «с неспособностью шимпанзе оперировать зрительными образами, представлениями, мысленно комбинировать эти представления применительно к решаемой задаче, так как для получения из двух коротких элементов одного длинного надо понимать смысл, т. е. причинно-следственные отношения подобного соединения» (курсив автора).

Ладыгина-Коте относит орудийную деятельность шимпанзе к проявлениям мышления, хотя и подчеркивает его специфику и ограниченность по сравнению с мышлением человека.

Представления о возможности целенаправленной, осознанной конструктивной деятельности шимпанзе высказывают и современные этологи, изучавшие их поведение в естественных условиях, прежде всего Дж. Гудолл (см. 2.11.4).

Вопрос о том, насколько «осмысленны» действия шимпанзе (и других животных) при использовании орудий, всегда вызывал и продолжает вызывать большие сомнения Так, есть много наблюдений, что наряду с использованием палок по назначению шимпанзе совершают ряд случайных и бессмысленных движений Особенно это касается конструктивных действий, если в одних случаях шимпанзе успешно удлиняют короткие палки, то в других соединяют их под углом, получая совершенно бесполезные сооружения (рис. 4.7). В связи с важностью этого вопроса его нужно было внимательно проанализировать в специальном лабораторном эксперименте. Схема экспериментальной установки и орудийные действия обезьяны (пояснения в тексте).

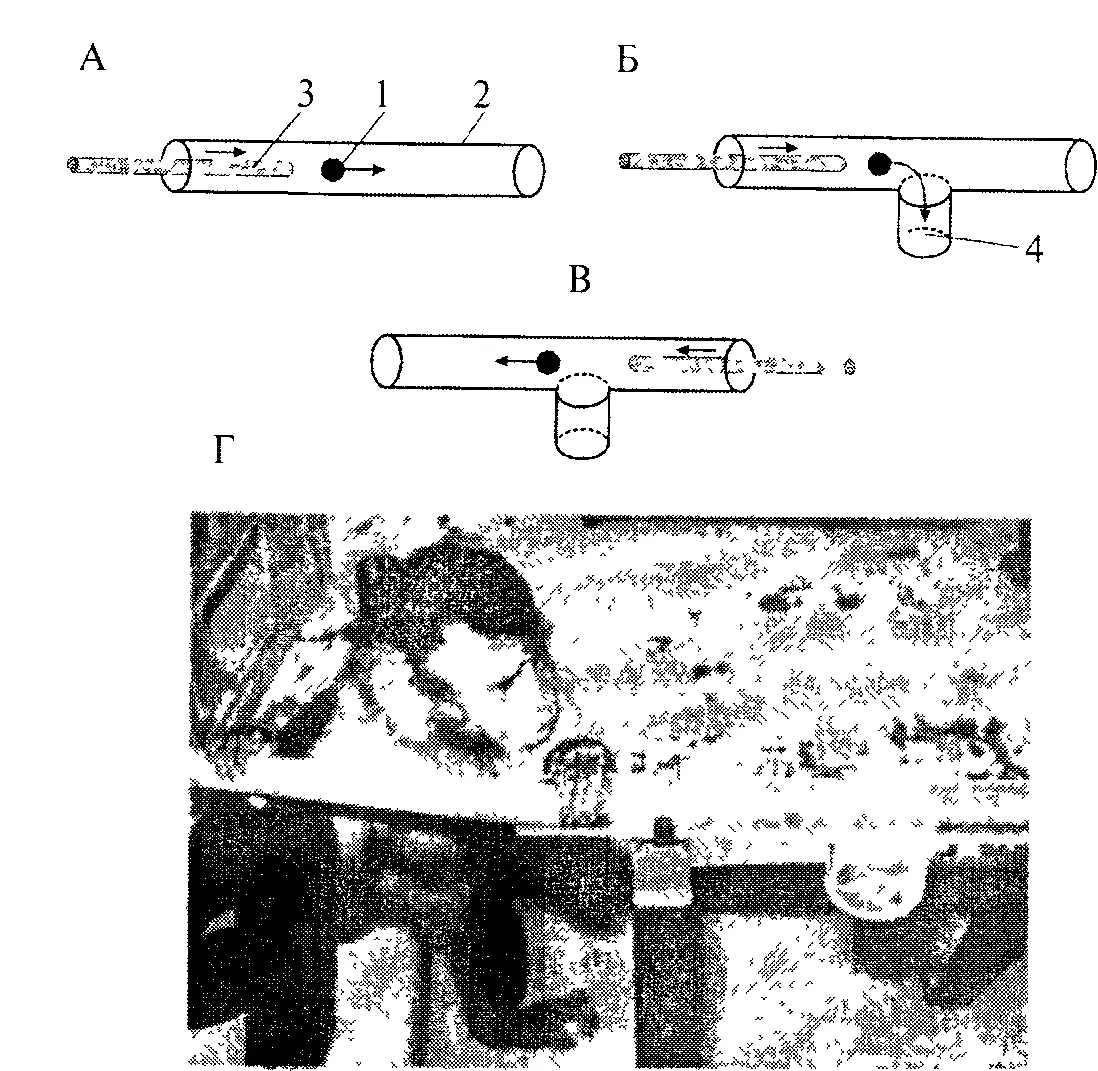

Рис. 4.8.

А — простая задача; Б — задача с «ловушкой», неправильное решение; В — то же; правильное решение: Г — фото капуцина, которому предъявлялась задача с «ловушкой» (с любезного разрешения Э. Визальберги, институт психологии, Национальный центр научных исследований, Рим).

Итальянская исследовательница Элизабета Визальберги(Visalberghi et al., 1995; 1997; 1998) предложила методику изучения орудийной деятельности, которая позволила разрешить многие из этих сомнений. Опыты проводились в строго контролируемых лабораторных условиях, но сохраняли при этом биологическую адекватность. Они не просто демонстрировали использование обезьянами орудий, но позволяли выяснить, могут ли животные планировать свои действия и предвидеть их последствия (рис. 4.8). Наконец, что особенно важно, результат одного из вариантов опыта мог быть выражен не в описательной форме, а в форме «да — нет» и потому был доступен количественной оценке и статистической обработке.

Так же как Н. Н. Ладыгина-Коте и Р. Йеркс, Э. Визальберги предлагала задачу на доставание приманки из трубы, но использовала прозрачную трубку. Опыты на шимпанзе шли параллельно с опытами на низших обезьянах — капуцинах. Эксперимент заключался в следующем. Приманку (1) помещали в прозрачную трубку (2), а вытолкнуть ее оттуда можно было только с помощью палки (3) подходящей толщины. Оказалось, что решают задачу и капуцины, и шимпанзе, но между ними существуют огромные различия в понимании связи производимого действия с его результатом.

В первом варианте задачи (как и в опытах Ладыгиной-Коте) обезьянам предлагали различные «полуфабрикаты» орудий — заготовки, которые надо было соответствующим образом изменить, чтобы добыть приманку. Шимпанзе легко решали задачу, тогда как капуцины не «знали», почему одно орудие эффективно, а другое (например, палка, к которой были прикреплены поперечные планки) — нет. Они не были способны видоизменять предложенные заготовки так, чтобы любая из них входила в трубку, поэтому получали приманку в относительно немногих случаях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: