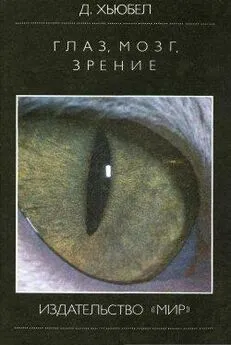

Дэвид Хьюбел - Глаз, мозг, зрение

- Название:Глаз, мозг, зрение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-03-001254-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Хьюбел - Глаз, мозг, зрение краткое содержание

В книге известного американского нейрофизиолога, лауреата Нобелевской премии, обобщены современные представления о том, как устроены нейронные структуры зрительной системы, включая кору головного мозга, и как они перерабатывают зрительную информацию. При высоком научном уровне изложения книга написана простым, ясным языком, прекрасно иллюстрирована. Она может служить учебным пособием по физиологии зрения и зрительного восприятия.

Для студентов биологических и медицинских вузов, нейрофизиологов, офтальмологов, психологов, специалистов по вычислительной технике и искусственному интеллекту.

Глаз, мозг, зрение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У обезьян наименьшие из измеренных до сих пор центров рецептивных полей имеют диаметр около 2 угловых минут, или 10 мкм (0,01 миллиметра) на сетчатке. Эти ганглиозные клетки расположены, по-видимому, вне центральной ямки, но поблизости от нее. В самой ямке диаметр колбочек и расстояния между их центрами составляют около 2,5 мкм; это хорошо согласуется с данными об остроте нашего зрения — мы способны различить две точки при видимом расстоянии между ними всего лишь 0,5 угловых минут. Кружок диаметром 2,5 мкм на сетчатке (угол 0,5 минуты) соответствует 25-центовой монетке, видимой с расстояния около 150 метров.

На дальней периферии сетчатки центры рецептивных полей состоят из тысяч рецепторов и могут иметь диаметр в 1 градус и более. Таким образом, по мере удаления от центральной ямки отмечается явно не случайное хорошо согласованное изменение трех величин: падает острота зрения, возрастает число рецепторов, участвующих в отдельных прямых путях (к биполярам и далее к ганглиозным клеткам), и увеличивается диаметр центров рецептивных полей. Это помогает нам понять значение прямых и непрямых путей от рецепторов к ганглиозным нейронам, так как дает веские основания для вывода, что центр рецептивного поля определяется прямым путем, а антагонистическая периферия — непрямым путем и что острота зрения лимитируется прямыми путями. Для получения дополнительных данных в пользу такого вывода нужны были сведения об активности других клеток сетчатки; об этом пойдет речь в следующих разделах.

Прошло немало лет, прежде чем был достигнут существенный прогресс в физиологии рецепторов, биполяров, горизонтальных и амакриновых клеток. Тому было множество причин: пульсация сосудов постоянно мешала попыткам удерживать микроэлектрод в одиночной клетке или рядом с ней; рецепторы, биполяры и горизонтальные клетки не генерируют импульсов, поэтому регистрация намного меньших градуальных потенциалов требует применения внутриклеточных методик; трудно с уверенностью сказать, в клетке какого типа (или рядом с какой клеткой) находится электрод. Некоторые из этих затруднений можно преодолеть надлежащим выбором животного; например, сетчатки холоднокровных позвоночных способны выживать, будучи извлечены из глаза и погружены в солевой раствор, насыщенный кислородом, и при этом отсутствие кровообращения исключает пульсацию артерий; у протея (род крупных саламандр) очень большие клетки, их активность легко регистрировать; рыбы, лягушки, черепахи, кролики и кошки — все эти животные имеют свои преимущества при исследованиях того или иного типа, поэтому при изучении физиологии сетчатки использовались разные виды. Трудность при работе с таким большим числом видов состоит в том, что детали организации сетчатки могут заметно различаться у разных животных. Кроме того, наши представления о сетчатке приматов, реакции которой трудно регистрировать, до недавнего времени в значительной мере основывались на результатах, полученных на других видах. Однако по мере преодоления технических трудностей ускоряется и прогресс исследований на приматах.

В последние годы изучение реакции палочек и колбочек на свет очень сильно продвинулось вперед, и появилось ощущение, что мы начинаем понимать, как они работают.

Палочки и колбочки различаются во многих отношениях. Наиболее важно различие в их относительной чувствительности: палочки чувствительны к очень слабому свету, колбочки требуют намного более яркого освещения. Я уже описывал различия в их распределении по сетчатке, наиболее заметное из них — отсутствие палочек в центральной ямке. Они различны и по форме: палочки длинные и тонкие, а колбочки короткие и конусообразные. Как палочки, так и колбочки содержат светочувствительные пигменты. Во всех палочках пигмент один и тот же; колбочки делятся на три типа, каждый из них со своим особым зрительным пигментом. Эти четыре пигмента чувствительны к различным длинам световых волн, и в случае колбочек эти различия составляют основу цветового зрения.

Под воздействием света в рецепторах происходит процесс, называемый выцветанием. В этом процессе молекула зрительного пигмента поглощает фотон — единичный квант видимого света — и при этом химически превращается в другое соединение, хуже поглощающее свет или, быть может, чувствительное к другим длинам волн. Практически у всех животных, от насекомых до человека, и даже у некоторых бактерий этот рецепторный пигмент состоит из белка, к которому присоединена небольшая молекула, близкая к витамину A; она и представляет собой химически трансформируемую светом часть. Благодаря главным образом работам Джорджа Уолда из Гарварда, проведенным в 50-х годах, нам теперь многое известно о химии выцветания и последующего восстановления зрительных пигментов.

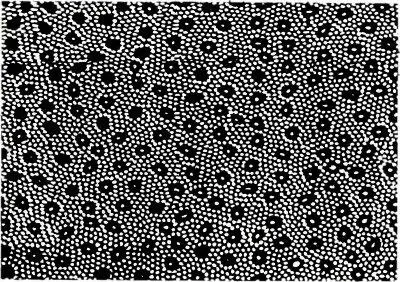

Рис. 30. Этот срез периферической части сетчатки обезьяны проходит через слой палочек и колбочек. Маленькие белые пятнышки — палочки; более крупные черные участки с белыми точками в центре — колбочки.

Большинство обычных сенсорных рецепторов — химических, температурных или механических — деполяризуется в ответ на соответствующий стимул, т.е. они реагируют на возбуждающий стимул так же, как обычные нейроны; деполяризация ведет к высвобождению медиатора из аксонных окончаний (часто, как и в случае зрительных рецепторов, это не приводит к возникновению импульсов, вероятно из-за очень малой длины аксона). У беспозвоночных, от усоногих раков до насекомых, световые рецепторы ведут себя таким же образом, и до 1964 года предполагалось, что аналогичный механизм — деполяризация под влиянием света — действует также в палочках и колбочках позвоночных.

В 1964 году японскому нейрофизиологу Цунео Томита, работавшему в университете Кейо в Токио, впервые удалось ввести микроэлектрод в колбочки сетчатки рыбы и получить столь неожиданный результат, что у многих современников он вызывал вначале серьезные сомнения. В темноте потенциал на мембране колбочки оказался необычайно низким для нервной клетки: приблизительно 50 милливольт вместо обычных 70. При освещении колбочки этот потенциал возрастал — мембрана гиперполяризовалась — в противоположность тому, чего следовало бы ожидать. В темноте фоторецепторы позвоночных явно больше деполяризованы (имеют более низкий мембранный потенциал), чем обычные нервные клетки в состоянии покоя, и деполяризация вызывает непрерывное высвобождение медиатора из окончаний их аксонов — в точности так, как это происходит в обычных рецепторах при стимуляции. Свет, повышая потенциал на мембране рецепторной клетки (т.е. гиперполяризуя ее), уменьшает выделение медиатора. Таким образом, стимуляция, как это ни странно на первый взгляд, выключает рецепторы. Открытие Томита помогает нам объяснить, почему волокна зрительного нерва у позвоночных столь активны в темноте: спонтанную активность проявляют именно рецепторы; многие биполярные и ганглиозные клетки, вероятно, делают попросту то, что им диктуют рецепторные клетки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дэвид Доу - Почини свой мозг. Программа восстановления нейрофункций после инсульта и других серьезных заболеваний [litres]](/books/1143582/devid-dou-pochini-svoj-mozg-programma-vosstanovlen.webp)