Айзек Азимов - Краткая история биологии

- Название:Краткая история биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - Краткая история биологии краткое содержание

В книге известного популяризатора науки А. Азимова рассматривается сложный путь развития биологии с древних времен до наших дней. Автор уделяет внимание всем отраслям биологии, показывая их во взаимодействии со смежными науками.

Читатель узнает о вкладе в биологию великих ученых всех времен — Гарвея, Левенгука, Геккеля, Дарвина, Пастера, Ивановского, Мечникова, Павлова и других.

Написанная просто и доступно, книга будет интересным и полезным чтением для преподавателей высшей школы, учителей, студентов, школьников и для всех любителей естественных наук.

Краткая история биологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Открытие Вёлера положило начало синтезу органических веществ и нанесло удар теории «жизненной силы». С появлением работ французского химика Пьера Эжена Марселена Бертло (1827–1907) не оставалось сомнений, что стена между органическим и неорганическим мирами рухнула. В 50-х годах XIX в. Бертло синтезировал из явно неорганических веществ ряд хорошо известных органических соединений, таких, как метиловый и этиловый спирты, метан, бензол и ацетилен.

С развитием аналитической химии уже в первые десятилетия XIX в. стало известно, что органические соединения состоят главным образом из углерода, водорода, кислорода и азота. Химики научились соединять все эти элементы таким образом, что полученное соединение обладало общими свойствами органических веществ, но не встречалось непосредственно в живых организмах.

Во второй половине XIX в. был осуществлен синтез многих органических соединений, и с этого времени стало невозможным определять органическую химию как науку о веществах, образованных только живыми организмами. Правда, все еще удобно было разделять ее на две части, органическую и неорганическую, но уже определяя их как химию углеродных соединений и химию соединений, не содержащих углерода. Жизнь тут была ни при чем.

И все же оставалась область, куда виталисты еще могли отступить. Синтезированные органические соединения были относительно просты. В живых же существах большинство веществ настолько сложно, что химики XIX в. даже надеяться не могли их повторить.

В 1827 г. английский врач Уильям Праут (1785–1850) впервые разделил эти сложные соединения на три группы. Теперь мы называем эти группы веществ углеводами, жирами и белками. Углеводы (сахара, крахмал, целлюлоза и т. д.), так же как и жиры, состоят только из углерода, водорода и кислорода. Углеводы относительно богаты кислородом, тогда как жиры бедны им. Кроме того, многие углеводы в отличие от жиров растворяются в воде.

Наиболее сложными, хрупкими и наиболее специфичными для жизни оказались белки. Помимо углерода, водорода и кислорода, они содержат азот и серу; растворимые в холодной воде, они свертываются и становятся нерастворимыми даже при слабом нагревании.

Сначала белки называли альбуминами, так как наиболее известным белковым веществом был яичный белок альбумин. В 1838 г. голландский химик Жерар Иохан Мулдер (1802–1880) назвал их протеинами — «первостепенно важными». И именно на белковую молекулу виталисты возлагали особые надежды.

Однако успехи органической химии способствовали развитию идеи эволюции.

Было установлено, что все живые существа состоят из одних и тех же классов органических веществ — углеводов, жиров и белков, и, хотя они отличны у разных видов, эти различия носят второстепенный характер. Так, кокосовая пальма и корова чрезвычайно несхожи, но жиры кокосовых орехов и молока почти неразличимы.

Далее, химикам середины XIX в. стало ясно, что сложные по структуре углеводы, жиры и белки распадаются в процессе переваривания пищи до относительно простых «строительных кирпичиков». Эти «кирпичики» одинаковы для всех видов и только по-разному соединяются между собой. Один организм может использовать пищу, резко отличную от пищи другого организма (например, человек ест омаров, а корова — траву), но в обоих случаях пища распадается на одинаковые «строительные кирпичики», которые поглощаются организмом, а затем он складывает из них свои собственные сложные вещества.

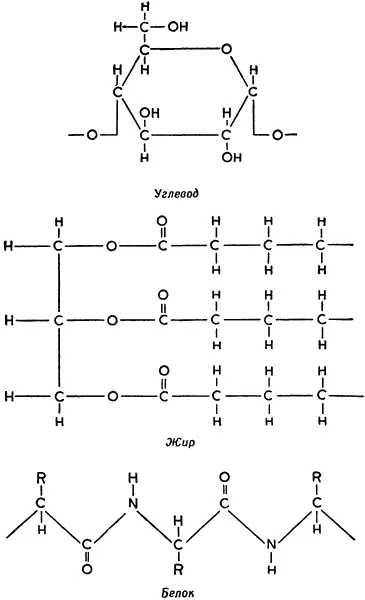

Рис. 2. Химические формулы трех классов органических соединений, из которых состоят все живые организмы, — углеводов, жиров и белков.

Крахмал, относящийся к углеводам, представляет собой цепь из молекул глюкозы, содержащих шесть атомов углерода; здесь показано лишь одно структурное звено цепи. Жир состоит из цепи с тремя атомами углерода (слева) и трех длинных цепей жирных кислот (частично показанных справа). Изображенная на рисунке формула белка является частью полипептидной цепи — скелета белковой молекулы. R — боковые аминокислотные цепи (подробнее см. главу «Расположение аминокислот» на стр. 157).

А коль скоро жизнь с точки зрения химии едина во всем многообразии ее внешних проявлений, то и эволюционные превращения одного вида в другой, в сущности, касаются деталей и не требуют основательной перестройки. Это положение уже само по себе говорило в пользу эволюционной теории.

Ткани и эмбрионы

Благодаря успехам микроскопии биологи могли бы и не пользоваться достижениями смежных наук, чтобы обосновать единство органического мира.

Микроскоп в избытке давал пищу человеческому воображению. Первые исследователи, очарованные возможностью заглянуть в мир бесконечно малого, утверждали, что они видят такие детали, которые в действительности лежали за пределами разрешающей способности микроскопа или просто были плодом богатой фантазии. Так, они скрупулезно изображали микроскопических человечков (гомункулов), которых якобы видели в сперматозоидах.

По их представлениям, мельчайшим структурам не было конца: если в яйце или сперме заложена крошечная фигурка, то она может содержать в себе еще более мелкую, которая когда-нибудь будет ее потомком, и так до бесконечности. Были даже попытки вычислить, сколько гомункулов содержалось в прародительнице Еве; строились предположения, что человечество вымрет, когда иссякнет запас этих поколений, гнездящихся одно в другом. Учение преформистов, отрицавшее развитие вообще и рассматривавшее процесс образования организма как простое увеличение заложенного в половых клетках родоначальной особи невидимого, прозрачного зачатка, было явно антиэволюционным. Не было никаких оснований даже предполагать изменения вида на протяжении всей цепи поколений.

Первую решительную атаку против этой теории предпринял русский академик физиолог Каспар Фридрих Вольф (1733–1794). В своей докторской диссертации (1759) Вольф детально описал развитие цветка и листа у растения. Он отметил, что кончик растущего побега, так называемая «точка роста», состоит из недифференцированных и очень обобщенных структур. Однако по мере роста ткани этого кончика специализируются так, что одна их часть в конце концов превращается в цветок, а другая в лист. Позднее ученый распространил свои выводы и на животных. Он показал, что недифференцированные ткани куриных эмбрионов, постепенно специализируясь, дают начало различным органам брюшной полости. Развитое Вольфом учение представляло собой эпигенез (термин, предложенный в 1651 г. Уильямом Гарвеем), согласно которому все существа, как бы они ни различались по внешнему виду, развиваются из простых «пузырьков» живой материи и одинаковы по своему происхождению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: