Айзек Азимов - Краткая история биологии

- Название:Краткая история биологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - Краткая история биологии краткое содержание

В книге известного популяризатора науки А. Азимова рассматривается сложный путь развития биологии с древних времен до наших дней. Автор уделяет внимание всем отраслям биологии, показывая их во взаимодействии со смежными науками.

Читатель узнает о вкладе в биологию великих ученых всех времен — Гарвея, Левенгука, Геккеля, Дарвина, Пастера, Ивановского, Мечникова, Павлова и других.

Написанная просто и доступно, книга будет интересным и полезным чтением для преподавателей высшей школы, учителей, студентов, школьников и для всех любителей естественных наук.

Краткая история биологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Метод хроматографии

Выяснить строение крупных молекул посредством метода дифракции рентгеновских лучей значительно легче, если известны химическая природа субъединиц молекул и хотя бы в общем виде их расположение.

Прогресс в изучении химии белка был достигнут не сразу. Ученые минувшего столетия могли только весьма голословно утверждать, что белковая молекула состоит из аминокислот. На рубеже XX в. немецкому химику Эмилю Герману Фишеру (1852–1919) удалось показать, каким образом аминокислоты комбинируются в молекуле белка. В 1907 г. он даже получил очень простое белковоподобное соединение, состоящее из 18 единиц: 15 молекул одной аминокислоты и 3 молекулы другой.

Какова же структура более сложной белковой молекулы, встречающейся в природе? И в первую очередь, каково точное число каждого типа аминокислот в молекуле белка? Проще всего ответить на этот вопрос, расщепив белковую молекулу на отдельные аминокислоты и на основании химического анализа определив относительное количество каждого компонента.

Однако для современников Фишера этот путь был неприемлем. В те времена обычными химическими методами нельзя было различить аминокислоты, обладавшие сходным строением. Ответ на этот вопрос пришел с появлением нового метода, принцип которого в 1903 г. впервые разработал русский ботаник Михаил Семенович Цвет (1872–1919). Исследуя пигменты растений, Цвет получил сложную смесь, состоящую из столь сходных компонентов, что разделить ее существовавшими химическими методами было почти невозможно. Тогда ученый пропустил раствор смеси по каплям через стеклянную трубку (колонку), заполненную порошком окиси алюминия. Поверхность частиц порошка с разной силой удерживала различные вещества смеси. Когда смесь смывали свежим растворителем, вещества разделялись. Компоненты, наименее прочно связанные с поверхностью порошка, смывались в первую очередь. В конце концов смесь оказывалась разделенной на отдельные пигменты, каждый из которых характеризовался определенной полосой цвета в спектре. Этот метод разделения по цвету получил название хроматографии (от греческих слов chrömatos — окраска, цвет и graphein — записывать). К сожалению, работы Цвета прошли незамеченными. Только через полтора десятилетия Вильштеттер, вновь применив метод Цвета, добился его признания. Хроматографию стали широко применять для разделения сложных смесей.

Однако пользоваться колонкой из порошка окиси алюминия для разделения ничтожных количеств смеси было чрезвычайно сложно. Требовался более простой и надежный метод.

Выход был найден лишь в 1944 г., когда английские биохимики Арчер Джон Портер Мартин (род. в 1910 г.) и Ричард Лоуренс Миллингтон Синдж (род. в 1914 г.) использовали для метода хроматографии простую фильтровальную бумагу. Опыты проводили так. Каплю смеси аминокислот просушивали близ нижнего края полоски фильтровальной бумаги, а затем опускали его в специальный растворитель. Последний, по закону капиллярности, поднимался по полоске вверх. Проходя через высушенную каплю, растворитель увлекал за собой отдельные аминокислоты со скоростью, характерной для каждой конкретной аминокислоты. В итоге смесь аминокислот оказывалась разделенной. Расположение аминокислот на бумаге выявлялось посредством специальных физических и химических методов. Определить количество аминокислоты в каждом пятне не составляло труда.

Новый метод хроматографии на бумаге оказался на редкость эффективным. Он прост и дешев, не требует сложной аппаратуры, позволяет тщательно разделять ничтожные количества компонентов смеси. Метод получил широкое применение во всех областях биохимии. Им, в частности, воспользовался Кэлвин в своих экспериментах со смесью фотосинтезирующих растительных клеток. По существу, исследования без применения метода хроматографии на бумаге стали немыслимы. С его помощью появилась возможность установить точное количество различных аминокислот того или иного белка. Это в свою очередь позволило определить аминокислотный состав одного белка за другим, подобно тому как устанавливают число атомов различных элементов, входящих в то или иное соединение.

Расположение аминокислот

Но всего этого оказалось недостаточно. Как известно, химиков интересует не только число атомов в любом соединении, но и их расположение. То же относится и к аминокислотам в молекуле белка. Вопрос о расположении аминокислот сложен. Даже если в молекуле всего несколько десятков аминокислот, число возможных сочетаний астрономически велико, а если их больше 500 (как, например, в гемоглобине, где молекула средней величины), число возможных расположений выражается цифрой из 600 знаков. Как же из такого невообразимого числа возможностей правильно выбрать наиболее вероятное расположение аминокислот каждого конкретного белка?

Оказалось, что с помощью метода хроматографии на бумаге эта проблема разрешается очень легко. Однако английскому биохимику Фредерику Сэнгеру (род. в 1918 г.) понадобилось восемь лет, чтобы исследовать этим методом молекулу инсулина, состоящую всего из 50 аминокислот! Сэнгер расщеплял молекулу на части, методом хроматографии на бумаге разделял короткие цепи и определял слагающие их аминокислоты, а также порядок расположения последних. Это было нелегкой задачей, ибо даже четырехкомпонентный фрагмент может располагаться 24 различными способами. Выявив, каким более коротким цепям дают начало длинные цепи, Сэнгер мало-помалу воссоздал структуру более длинных цепей. К 1953 г. он уже знал точный порядок аминокислот в молекуле инсулина.

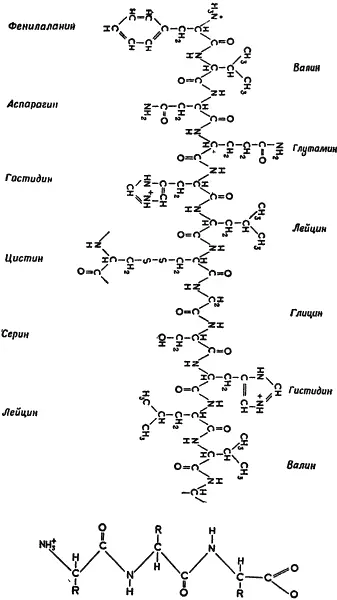

Рис. 6. Химическая формула, показывающая сложную структуру белка.

Выше изображена часть одной из двух пептидных цепей, которые образуют молекулу инсулина. Полипептидный скелет повторяется по центру цепи, образованной связанными аминокислотами и их различными боковыми цепями. Ниже изображен пептид, содержащий три аминокислоты, R — боковые аминокислотные цепи.

Вслед за Сэнгером его методом воспользовался американский биохимик Винсент Виньо (род. в 1901 г.). Он применил его к очень простой молекуле окситоцина (гормона задней доли гипофиза), состоящей всего из восьми аминокислот. Установив расположение аминокислот, Виньо попытался синтезировать соединение таким образом, чтобы каждая аминокислота находилась на полагающемся ей месте. Синтез был осуществлен в 1955–1956 гг.; полученный в результате синтетический окситоцин по своим свойствам не уступал природному гормону. Аналитический метод Сэнгера, равно как и синтез Виньо, впоследствии был повторен в более широком масштабе. В 1960 г. ученые установили расположение аминокислот в ферменте, названном рибонуклеазой. Молекула рибонуклеазы состоит из 124 аминокислот, это в два с половиной раза превышает число аминокислот в молекуле инсулина. Фрагменты рибонуклеазы синтезировали, после чего изучали их ферментативную активность. Таким образом, к 1963 г. удалось установить, что для функционирования молекулы существенно необходимы аминокислоты 12 и 13 (гистидин и метионин). Это было значительным шагом вперед в определении точного механизма функционирования молекулы фермента.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: