Ритчи Уорд - Живые часы

- Название:Живые часы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ритчи Уорд - Живые часы краткое содержание

Биоритмология — одна из увлекательнейших областей современной биологии. Что такое «внутренние часы» живых организмов? Каковы принципы их работы? Как растения и животные узнают время? В темноте и при постоянной температуре, замурованные в подземельях, они все-таки «знают», который час. Растения вовремя складывают листья и «засыпают», животные ложатся спать и просыпаются точно, как по будильнику.

Обо всем этом в живой и увлекательной форме рассказывает автор «Живых часов». Книга предназначена для широких кругов читателей; особенно полезна она для школьников старших классов и студентов.

Живые часы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1955 году де Курси получила диплом Висконсинского университета и начала работать над диссертацией, посвященной суточной активности животных.

В поисках объекта для своих наблюдений она остановилась на белке-летяге Glaucomys volans. Ее выбор не был случаен. Как и многие другие ночные животные, эти грызуны начинают активную жизнь с заходом солнца и прекращают ее с рассветом. Они в большом количестве водились в окрестностях Мадисона, а их привычка возвращаться ежедневно в свое гнездо облегчала наблюдение за ними. Де Курси начала с изучения закономерностей суточной активности летяг в естественных условиях. Вскоре в Мадисон приехал читать лекцию о ритмах у мышей К. Раусон, работавший в это время над диссертацией о возвращении к гнезду и эндогенных ритмах активности. «Эта одна-единственная лекция, — писала позднее де Курси, — оказала огромное влияние на все мои последующие планы и эксперименты».

Поскольку летяги покидают дупло в строго определенное время, они оказались первоклассными животными для изучения факторов, влияющих на ритм активности у ночных грызунов.

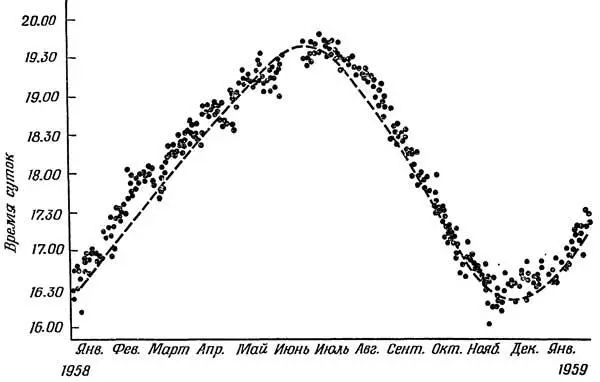

Рис. 38. Начало двигательной активности летяги в условиях естественного освещения. Пунктирная линия обозначает местное время захода солнца; точки — начало активности.

Де Курси нашла помещение, в котором она могла содержать подопытных животных и работать с ними в строго контролируемых условиях: при постоянной температуре, регулируемой интенсивности освещения и полной изолированности от каких-либо звуковых помех.

В помещении для экспериментов де Курси установила дополнительный регулятор температуры и автоматическую систему освещения, которая обеспечивала определенный диапазон чередования света и темноты. Она построила прогулочные клетки и точно сбалансированные вращающиеся клетки-колеса, в которых летяги могли бы бегать. Каждое вращающееся колесо было соединено с автоматическим регистрирующим устройством, которое фиксировало на бумаге любое движение летяги. По этим графикам можно было определить точное время начала двигательной активности животного.

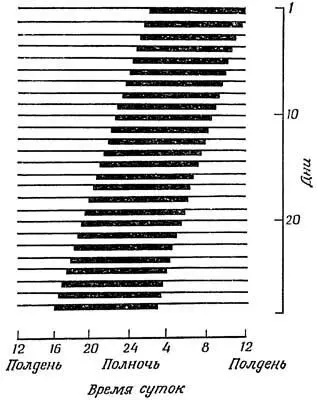

Рис. 39. Активность летяги в условиях постоянной темноты. Лишенное нормальных световых ориентиров, животное постоянно опережало время.

Де Курси регистрировала ритм двигательной активности летяги, выставлявшейся ежедневно в клетке на улицу. Записи велись с конца декабря 1957 года до января 1959 года. Сопоставив полученные результаты с временем захода солнца, де Курси обнаружила строгую закономерность. Прямая связь начала активности с наступлением сумерек заставляла предполагать, что активность летяг определяется какими-то изменениями во внешних условиях. Иными словами, в окружающей среде существует некий ориентир, который позволяет животному очень точно узнавать время.

Что произойдет, если такой ориентир исключить? Для этого де Курси перенесла часть летяг в подвальное помещение, где они были полностью изолированы от всякой внешней информации. В условиях постоянной темноты при 20 °C каждая летяга обнаруживала свой собственный свободнотекущий ритм. Ежедневные записи для каждого животного были сведены в общие графики, охватывающие длительный период времени. Лишенные каких-либо световых и температурных ориентиров, летяги продолжали чередовать интенсивные пробежки в колесе с периодами почти полного покоя. Более того, каждый цикл занимал приблизительно 24 часа, несколько сдвигаясь по фазе по сравнению с чередованием дня и ночи во внешнем мире.

Приняв за точку отсчета резкий подъем активности, де Курси рассчитала среднюю величину периода свободнотекущего ритма в темноте и таким образом измерила скорость и направление сдвига фазы. Расчеты, проведенные по 48 опытам на 18 животных, выдерживаемых в условиях темноты от 10 до 123 дней, показали, что период активности варьирует от 22 часов 58 минут до 24 часов 21 минуты. Несмотря на индивидуальные различия, цикл каждого животного, после того как он становился свободнотекущим, оставался постоянным с точностью до нескольких минут.

«Таким образом, основными особенностями ритмов активности в темноте, — писала она, — по-видимому, являются: а) их устойчивость и эндогенная природа; б) стабильность частоты для одной особи в течение исследуемого периода; в) ограничение величины периода свободнотекущего ритма узкими пределами (обычно период немного меньше 24 часов, что и приводит к сдвигу фазы активности); г) очень высокая точность сохранения ритма у одной особи».

Оценивая значимость внешних факторов для установления ритмов активности летяг, де Курси предположила, что наибольшее влияние должен оказывать свет. Ведь именно с освещенностью связана циклическая активность почти всех животных независимо от того, являются ли они дневными, ночными или сумеречными (активными при слабом освещении — на рассвете или перед наступлением ночи). Но исследовательница не исключала возможного влияния температуры и звука и собиралась позднее провести эксперименты с использованием и этих факторов.

Какие эксперименты более четко выявят влияние освещения на активность животных? А что, если поместить животных в условия постоянства внешней среды вроде тех, которые она использовала для измерения периода свободнотекущих ритмов, а потом подвергнуть их действию чередующихся периодов света и темноты? Обнаружив в ритме активности изменения, можно завершить эксперимент возвращением животных в условия постоянства среды, чтобы проверить, не будет ли восстановлен исходный свободнотекущий ритм.

Де Курси проделала это в 30 различных опытах с летягами, у которых, по ее наблюдениям, периоды свобод-нотекущих ритмов были и меньше и больше 24 часов. Обычно она помещала летягу (с периодом свободнотекущего ритма меньше 24 часов) на несколько дней в условия постоянной темноты. Как она и ожидала, начало активности этой летяги все время сдвигалось вперед, то есть ее часы спешили. Потом она воздействовала на животное 24-часовым циклом свет — темнота (СТ 12:12), по фазе не совпадавшим с периодом его свободнотекущего ритма [13] [13] В своих экспериментах де Курси использовала освещенность примерно в 10 люксов. О чувствительности летяг к свету можно судить, сравнивая такую освещенность с нормами, рекомендуемыми в промышленности: 1000 люксов для работы с мелкими предметами и для скоростных операций; 200 люксов для обычных рабочих мест и 50 люксов для проходов, свободных от препятствий.

. Теперь начало активности сдвигалось назад (то есть опаздывало), пока не достигало постоянного значения, сохранявшегося на все время такого чередования света и темноты. Завершая эксперимент, де Курси возвращала летягу в условия постоянной темноты, и тогда начало активности опять сдвигалось вперед.

Интервал:

Закладка: