Алексей Маслов - Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас...

- Название:Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-222-07913-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Маслов - Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас... краткое содержание

Современное человечество не является ни «венцом творения», ни результатом долгой эволюции. Оно вообще возникло, кажется, ниоткуда, внезапно и одномоментно. А до нас на этой земле жило много видов человечеств. И ни один их тех, кого мы считаем нашим предком, не был даже нашим «родственником».

И эти – другие человечества – оказались значительно более успешными, чем мы сами, и прожили они в десятки раз больше, чем сегодня существуем мы. Кажется, разные виды человечества возникают и исчезают на земле циклическим образом – человечество «обнуляется», приходит к своему началу, и все начинается вновь.

И миллионы лет назад на планете существовали совсем другие цивилизации, абсолютно непохожие на нашу, населенные другими видами людей.

Они не были «тупиковыми» ветвями. Вполне возможно, что «тупиковыми» как раз являемся мы…

Так откуда же взялось современное человечество? И суждено ли ему стремительно исчезнуть?

Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дарвин пропел гимн человеку как венцу долгой борьбы за выживание, его самостоятельности и историческому мужеству, а не как чему-то, сотворенному некой сторонней силой – Богом. У Дарвина человек выступил именно победителем – и это было приятно: «Человек распространился значительно шире, чем любые высокоорганизованные формы, и все остальные отступили перед ним. Он открыто обладает этим несомненным превосходством в своих интеллектуальных способностях и социальных привычках».

Дарвинизм не оставлял места Богу. На том месте, где в креационизме стоит Бог, у Дарвина и его последователей стояло его величество Время. Точнее, очень и очень много времени, необходимого для эволюции, для успешного перехода одного вида в другой. Время решает все, не оставляя ни места, ни возможности для какого-то потустороннего вмешательства. И хотя сам фактор времени может быть рассмотрен как чудесный, а акт творения человека может быть растянут на миллионы лет, в тот момент такого объяснения Церковь еще не предоставляет. Тем очевиднее становится изящество дарвинисткой теории поэтапного происхождения человека. И хотя выход трудов самого Ч. Дарвина научной публикой первоначально вообще не замечается, но само ниспровержение закостенелых подходов в век просвещенного разума казались вполне своевременными. Теперь для свободомыслящей научной публики нужна была лишь новая теория – ею и становится дарвинизм.

Защитники и последователи

Основным проповедником дарвинистской теории становится Эрнест Геккель (1834–1913) из Германии. В сущности, именно он дал реальный толчок к самым жестким спорам вокруг теории эволюции и, стремясь выстроить логическую цепочку аргументов, выступил с целым рядом статей против оппонентов дарвинизма. Его самой популярной работой становятся «Загадки природы» («Welträtsel»), опубликованные в 1899 г. Книга быстро стала бестселлером не только среди ученых, но и среди самой разнородной публики, так или иначе интересующейся загадкой собственного происхождения. Лишь в первый год было продано более ста тысяч экземпляров книги, что можно считать колоссальным успехом по тем временам. Позже последовали девять переизданий и перевод «Загадок природы» на 23 различных языка мира.

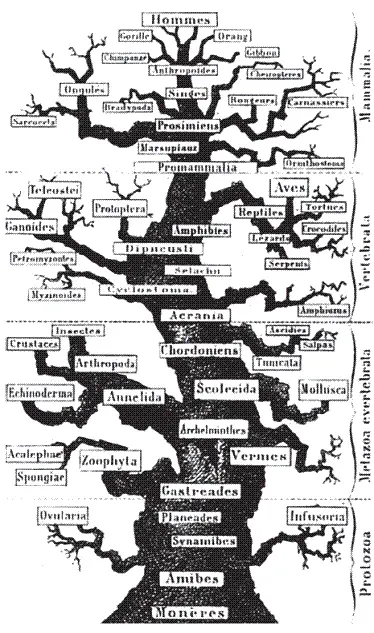

На этом генеалогическом древе развития, нарисованном Геккелем, человеку отведено место на самой кроне – как истинному «венцу творения». Чуть ниже него идут горилла и орангутан, а шимпанзе следует еще ниже, что противоречит современным теориям. У самых корней – амебы и одноклеточные. Такая схема была призвана доказать, что человек является логичным завершением очень долгого процесса эволюции

Под влиянием работы Геккеля во многом формировалась английская школа антропологии, стоявшая на позициях полигенетизма (одновременного развития человека в нескольких центрах на планете), представителями которой, в частности, были сэр Артур Кис и Раглес Гейтс. Чуть позже его влияние распространилось на французских (школа Брока) и американских антропологов.

Геккеля отличала безусловная приверженность научным методам познания, которым он был буквально фанатично предан. Тем не менее, он всегда был романтиком по натуре и кропотливым ученым по своим методам работы – не случайно Геккель посвящает второй том своей «Общей морфологии» Дарвину, Ламарку и Гёте. Геккель, по сути, расширяет теорию Дарвина, встраивая ее в более сложную схему новых представлений о мире, которая возобладала в то время. Мир не только познаваем, но может быть и особым образом прочитан, постигнут буквально как математическая схема. Существует и внутреннее единство этого мира, идею которого выражал распространяющийся в Европе монизм, который, по мнению самого Геккеля, включал «всю обитель человеческого познания» [182]. Вероятно, именно романтизм Геккеля толкал его порой на самые невероятные выводы и построения.

Геккель в основном принимает ту теорию онтогенеза, которую когда-то предложил шведский натуралист Луи Агазис (1807–1873), живший в США, и с которой был согласен Дарвин. (Заметим, что сам Агазис очень скептически относился к теории, изложенной в «Происхождении видов», и считал, что каждый организм есть воплощение «мысли Божьей», поэтому они и похожи друг на друга). Онтогенез трактовался как объективный биогенетический закон. Но если такая трактовка онтогенеза была бы справедлива, то вся история эволюции сводилась бы к развитию именно индивидуумов.

Другое направление, получившее название французской школы, сформировалось вокруг Парижского общества антропологии, возглавляемого Брока. Оно никогда не признавала дарвинизма в полной мере. Сам Брока не мог принять теорию естественного отбора и оставался приверженцем теории полигенизма. Несколько позже происходит едва заметная трансформация взглядов французских антропологов, впрочем, не очень существенная. Прежде всего, теория многоцентрового происхождения уступает место теории единого центра, хотя эта мысль никогда не формулировалась достаточно отчетливо. Принявший от Брока пальму первенства французских антропологов Поль Топинар (1830–1911) был согласен с тем, что человеческие расы очень древни по своему происхождению. Однако, как он считал, древность их такова, что вряд ли можно сказать что-либо определенное по поводу точного времени их появления.

Дарвинизм, именуемый его противниками «обезьяньей теорией», показался буквально оскорблением для викторианского общества, не желавшего мириться со своим «животным происхождением». На самого Дарвина публиковали забавные карикатуры в газетах: вот Дарвин с телом обезьяны обсуждает свою книгу со своим обезьяним «предком»; а вот хвостатый и по-обезьяньему волосатый Дарвин сидит на дереве, с грустью глядя вниз на аристократично прогуливающихся прохожих, и т. д. На эволюционистов и их патрона было вылито немало скепсиса и едкой иронии.

Широкоизвестным стал публичный диспут, состоявшийся в июле 1860 г. в музее библиотеки Оксфорда, между одним из самых ярых приверженцев дарвинизма биологом Томасом Гексли и Архиепископом Оксфорда Самуэлем Уилберфорсом, собравший более 700 человек. Архиепископ начал дискуссию с ряда нападок на теорию эволюции, а затем едко поинтересовался у Гексли: «Так как Вы утверждаете, по какой линии Вы произошли от обезьяны – вашей бабушки или вашего деда?». Вероятно, это и было тактической ошибкой священника, переключившегося с критики идей эволюции на личные выпады против самого Гексли. Тот же парировал: «Человеку нечего стыдиться иметь обезьяну в качестве своей бабки или деда. Если бы у меня была возможность выбирать предка между обезьяной или тем, кто, получив схоластическое образование, использует свою логику для того, чтобы запутать неискушенную публику и вести спор не при помощи аргументов, но лишь насмехаясь над фактами и приводя это в качестве доказательств по серьезному и сложному философскому вопросу, я бы, не колеблясь, выбрал своим предком обезьяну» [289, 45].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: