Юрий Новиков - Осторожно: TERRA!

- Название:Осторожно: TERRA!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Новиков - Осторожно: TERRA! краткое содержание

Слово «terra» древнее, и каждый образованный человек знает, что оно означает «земля», «почва». Этот тонюсенький верхний слой нашей планеты, дающий жизнь всему сущему на нем, изучается, осваивается и эксплуатируется.

Книга «Осторожно: terra!» — популярный рассказ о взаимоотношении людей и природы вообще, о неустанной заботе человека о почве в особенности.

Осторожно: TERRA! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ключ к замку, как показала русская школа почвоведения, может дать только физика почвы. Но регулирование физических свойств достигается в основном механической обработкой. Таким образом, последняя была реабилитирована, а плуг вновь вознесен на тот пьедестал, на который возвели его еще древние наши предки и с которого он временно был свергнут слишком ретивыми приверженцами либиховской агрохимии.

Не успели, однако, отгреметь фанфары, и вот уже доказано, что чем больше мы обрабатываем землю, тем… хуже. Вновь замыкается круг. Химия, биология, физика, механика почвы — все они по очереди претендовали на главную роль в грандиозном спектакле, каждый год разыгрываемом между человеком и землей. И полного успеха не имели.

Но, может быть, в этом спектакле вообще нет главных ролей? Быть может, здесь все статисты? Или все — главные?

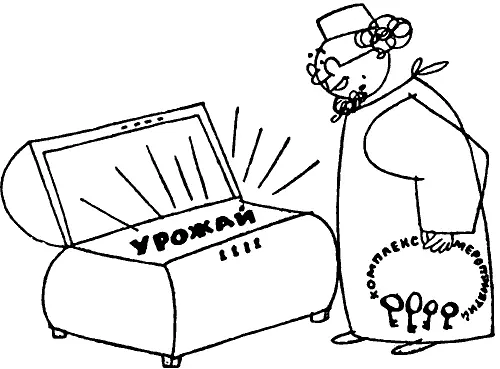

Мы уже убедились, что почва — тело сложное, комплексное. А раз так, то и подход к ней простым быть не может. Постепенно агрономы пришли к мысли о необходимости не однозначных решений той или иной проблемы возделывания растений, а последовательного проведения в жизнь целого комплекса мероприятий, объединяемых понятием « система земледелия ».

Глава 6

Христофор Колумб открывает севообороты

Природа в своем «естественном состоянии» неистощимо плодородна. Проблема «выпаханности» перед ней не стоит. А между тем дикие травы хотят есть так же, как и интеллигентная пшеница. Мало того, если возделывание пшеницы на одной и той же земле приводит к постепенному ухудшению физических свойств последней, то почему этого не происходит на целине, на лугу, в лесу? Выходит, что дикая родня культурных злаков умеет ремонтировать почву?

Мы уже говорили, что на лугу или в лесу никогда не увидишь больших пространств, покрытых исключительно едким лютиком, молочаем или подорожником. Совместный способ существования не только обеспечивает растениям постоянный «кусок хлеба», но и делает почву практически неистощимой.

А вот пшеница живет на поле одна. И если год за годом оставлять ее в горделивом одиночестве, то, забирая постоянно одни и те же вещества и «изнашивая» одни и те же части почвенного механизма, она постепенно приведет к его остановке. Для капитального ремонта этого механизма придется отправить его в многолетний перелог, попросту почву забросить. Между тем не исключено, что, изнашивая одни части, пшеница может ремонтировать другие. У диких-то ведь получается!

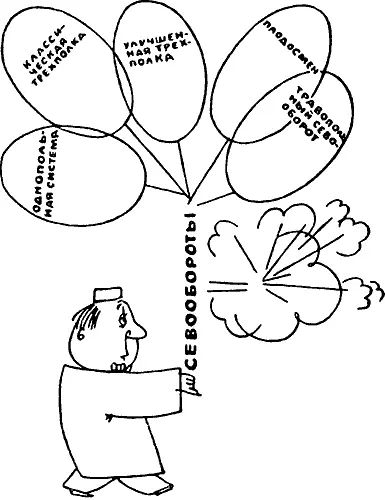

Возникает мысль: если нельзя совместить посевы пшеницы и картофеля на одной площади в одно время, то нельзя ли организовать то же сообщество, разделив его по времени: один год сеять одно, другой — на том же месте — другое? Тогда то, что портится одним растением, будет восстанавливаться другим. Короче: дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих! И что не смогли сделать плуг, агрохимия и агромикробиология, не могут ли сделать сами растения? Такое чередование культур на одном и том же участке поля назвали севооборотом .

Мысль о севообороте не нова, смена плодов была известна еще римлянам. В паровом земледелии, сменившем кочевую подсеку и степную залежную систему, поля тоже разделялись: первый год сеяли озимое, второй — яровое, а на третий оставляли землю отдыхать под паром, то есть вспаханную, но не засеянную. Такую систему обычно называли «трехполкой». Такова была «классическая» трехполка, дожившая у нас до 1917 года. Чтобы установились более сложные циклы, человек должен был вынести из огородов в поля овощи, увеличить посевы под так называемыми техническими культурами и познакомиться со многими растениями, о которых ранее и представления не имел.

Джемс Бейли служил поваром у главнокомандующего войсками Северо-Американских Соединенных Штатов в период войны за независимость. По совместительству он трудился в английской разведке. Приверженность к Интеллидженс сервис и английской короне у этого достойного кулинара была настолько сильна, что в 1776 году он решился отравить генерала Вашингтона, наперед зная, что после этого патриотического акта ему придется добровольно отправиться вслед за умерщвленным. В своей предсмертной записке отравитель доносил шефам: «Я положил в жаркое, предназначенное для генерала, несколько красных мясистых плодов одного ядовитого растения, родственного нашей белладонне… Через несколько часов генерала не будет в живых… Я исполнил свой долг, не хочу ждать отмщения и намерен сам лишить себя жизни».

Вероятно, Бейли устрашился смерти в жестоких мучениях от того же яда, который он дал Вашингтону. Повар предпочел смерть от кухонного ножа. Его жертва после обильной трапезы прожила еще полных 23 года. Ядом были помидоры!

Христофор Колумб, как известно, Америку не открывал. Задолго до него туда пробрались скандинавские викинги. Зато предприимчивый генуэзец открыл европейцам нечто большее — новую эпоху.

К тому благословенному моменту, когда кто-то из матросов Колумба закричал «Земля!», европейскому феодалу грабить у себя дома было уже некого. Крепостных своих он давно сделал нищими, золотых приисков в своих владениях не обнаружил, наследственные сокровища начисто спустил, а грабить соседа — такого же голодранца-барона — было и невыгодно, и опасно. Родовые замки рассыпались от ветхости, в стены спален сквозь дыры свистел ветер. Посвистывал он и в кошельке. Хозяйство было натуральным, замкнутым: все необходимое господину производилось внутри имения, торговать же он стеснялся из гордости, да и нечем было. Так что адмирал подвернулся очень кстати.

В Америку и другие вновь открытые земли незамедлительно хлынул поток обнищавших идальго. С собой они тащили все накопленные цивилизацией «духовные ценности»: христианское ханжество, склонность к выпивке и прелюбодеянию, страсть к обогащению, безграмотность и немалое умение бряцать оружием. Назад шли ценности материальные: золото, серебро, пряности, канарейки, экзотические растения и животные. Ближайшим следствием этих «взаимовыгодных» торговых отношений было появление целой армии толстосумов, положивших начало так называемой «эпохе первоначального накопления».

В одном XVI веке приток драгоценных металлов удвоил европейский золотой запас. Количество серебра за то же время утроилось. Однако покупать за эти звонкие игрушки было нечего: натуральное феодальное хозяйство не способно было заполнить рынок. Вследствие этого стоимость драгоценных металлов резко упала, а цены на товары в том же XVI столетии поднялись в Испании и Португалии на 450 процентов, в Англии — на 250, Франции — на 230. Скачок, как видим, в разных странах был различным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: