Юрий Новиков - Осторожно: TERRA!

- Название:Осторожно: TERRA!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Новиков - Осторожно: TERRA! краткое содержание

Слово «terra» древнее, и каждый образованный человек знает, что оно означает «земля», «почва». Этот тонюсенький верхний слой нашей планеты, дающий жизнь всему сущему на нем, изучается, осваивается и эксплуатируется.

Книга «Осторожно: terra!» — популярный рассказ о взаимоотношении людей и природы вообще, о неустанной заботе человека о почве в особенности.

Осторожно: TERRA! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начиная с этого времени человеку предстояло бороться не только со стихийными силами природы, но и с силами, развязанными им самим, им самим созданными. Последнее же обстоятельство он начал понимать, вероятно, совсем недавно. Да и неудивительно: уж очень коротка еще эпоха земледелия.

Писаная история рода человеческого — от наших дней и до вавилонского царя Саргона — насчитывает всего 70 столетий. Это 210 поколений (по 3 на столетие). С хлебом люди познакомились чуть раньше. Но не все. У славян, к примеру, земледелием занималось поколений шестьдесят-семьдесят; и 71-й предок наверняка и представления о хлебе не имел. А многому ли можно научиться за 70 жизней, если даже предположить, что весь практический опыт предыдущего поколения полностью передавался последующему?

Учитывая медленность изменений, происходящих с землей, следует признать указанный срок совершенно недостаточным для полного уяснения причин и следствий оскудения земли.

Правда, люди всегда могли учиться друг у друга, что весьма существенно. А формы земледельческого производства уже в очень отдаленное время были разнообразны, что давало более широкие возможности для обобщения опыта и получения общих выводов.

Мы уже говорили, что подсечно-огневая система земледелия в Европе — и более позднее, и более сложное хозяйство. Не исключено, что и здесь кое-где могло существовать старое и примитивное лиманное земледелие. Во всяком случае, древнейшие земледельческие племена Европы селились по берегам рек (Триполье, дунайские культуры), а Геродот писал, в частности, о Днепре: «Четвертая река — Борисфен — величайшая после Истра и, по нашему мнению, самая полезная не только между скифскими реками, но и между всеми другими, кроме египетского Нила».

Однако реки Восточной Европы за редким исключением несли сравнительно мало ила. Кроме того, влаги здесь хватало, орошения не требовалось, главное же — вся территория Европы (кроме южнорусских степей, существовавших, очевидно, весь четвертичный период) была покрыта густыми лесами. И если первичное земледелие на Востоке брало в свои союзники воду, то в Европе и вообще в лесистых районах земного шара главным орудием первичного освоения земли был огонь.

Сжигание лесов было распространено на всех пригодных к земледелию континентах: его практиковали папуасы и финны, индейцы Северной Америки и африканские кафры, индусы и жители древней Британии, русские и малайцы.

Лиманное земледелие получает оптимальную среду для культивирования растений вместе с водой. Подсека же имеет целью искусственно создать эту среду. Такой средой была зола.

Упоминавшийся уже нами первый доктор агрономических наук А. В. Советов очень внимательно изучил огневую подсечную систему. Самой древней и распространенной ее формой было так называемое «лесное лядо». Участок под лядо выбирали очень тщательно, с полным знанием дела. А знать надо было немало, главное ведь — не только качество осваиваемой земли, но и качество получаемой при сжигании деревьев золы, ее химический состав. Прежде всего осваиваемый участок должен быть ровным, без валунов, с суглинистой или супесчаной почвой. Предпочитали смешанный лес с преобладанием белой ольхи. «Пользовались уважением» береза и ель. Сосняка избегали, поскольку он занимал обычно бедные песчаные почвы. Именно ольха дает наибольший процент золы с большим количеством полезных азотных соединений. Обращали внимание на поросль нижнего яруса леса: лядо хорошо удавалось на малине, костянике, куманике, чернике, бруснике и голубике. Напротив, избегали осоку, ситник, донник. Много, конечно, значило, что сеять, в какой последовательности, когда.

Лес валили обычно весной. Впрочем, наиболее крупные деревья, а в прошлом, видимо, абсолютно все, только «подсачивали», то есть подрубали, обдирали кору и давали засохнуть. В этом случае окончательная валка относилась на осень. Тогда же с деревьев обрубали ветки, крупные стволы рубили на дрова, вывозили на постройки. Весной разбрасывали, «провяливали» и сжигали под яровое; под озимые жгли летом.

Пожога требовала тоже немало мастерства: необходимо было не только сжечь древесину, но и прожечь верхние слои почвы со всеми находящимися в них корнями и семенами сорняков. После этого земля становилась мягкой и не требовала дополнительной обработки. Одним словом, здесь целая «наука». Приходилось «управлять» пожаром, затрачивая на эту операцию до 50 человеко-дней на 1 десятину (немногим больше гектара). Хорошо выжженное пепелище засевалось. Семена бросали прямо в золу и заволакивали их «смыком» (так называется срубленная ель).

В первый год эксплуатации лядо давало ржи и ячменя сам-40, иногда до сам-60 (в 40–60 раз больше посеянного, то есть примерно 16–26 центнеров с гектара), что считается хорошим урожаем в нечерноземной зоне и по настоящее время.

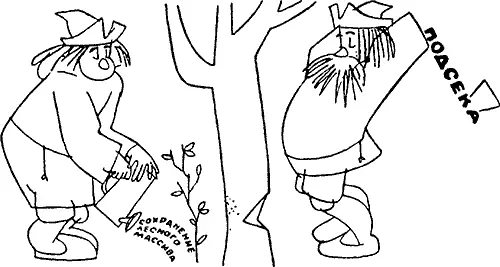

В последующие годы урожаи падали. На второй год эксплуатации — «полядок» — давал не более сам-20; причем поле необходимо было обрабатывать: рыхлить землю мотыгой (кое-где делали это сохой, весьма, впрочем, небрежно). Через четыре года урожаи падали очень низко, и участок забрасывали. При хороших условиях лес на нем восстанавливался через 25–30 лет, однако далеко не всегда. Во многих местах Европы и других континентов, особенно в условиях сухого климата, восстановления лесов не происходило.

Естественно, что описанная система могла развиться только при условии очень слабого института частной собственности. Но вот уже в XI веке в «Русской Правде» категорически заявляется: «А иже межу переорет… то за обиду 12 гривен». Для землепашца кончались вольные времена, когда можно было идти с топором хоть в тридесятое царство. Правда, земли оставалось еще очень много, но постепенное закрепощение крестьян создавало «искусственное перенаселение» и требовало перехода к другой системе хозяйства, не связанной с постоянными переходами с места на место.

Вначале, однако, продолжались попытки культивирования старой системы теперь уже не на самых удобных землях, а на том, что было под рукой. Так появились другие формы подсеки: кубыши (выжигание дерна на мелколесье, поросшем бурьяном кочкарнике), сыросека (подсека мелкого кустарника, выросшего на месте сравнительно недавно заброшенного участка), наконец, степная пожога.

Степь давно манила русского человека своим простором, плодородием, вольностью. Но постоянное хозяйство в степи вести было трудно: многие столетия подряд именно со стороны степей русскому государству грозили гибель и разорение. Кроме того, освоение степных массивов было делом весьма сложным, требовало своей специфичной техники. Поэтому, хотя степная пожога и была распространена на Дону и в Поволжье, широкое освоение степей — дело практически только XIX века. Выжигание степной растительности не давало много золы, огонь не мог уничтожить плотную и очень упругую, как кошма, дернину, проросшую корнями многолетних растений. Здесь нужен был массивный «малороссийский плуг», изобретенный сравнительно недавно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: