Владимир Бетина - Путешествие в страну микробов

- Название:Путешествие в страну микробов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бетина - Путешествие в страну микробов краткое содержание

Первые шаги ученых в исследовании микроорганизмов, место микроорганизмов в биосфере, вирусы и механизм наследственности, использование микроорганизмов на благо человека — таков далеко не полный перечень проблем, которые освещает в своей книге словацкий ученый. Многочисленные фотографии, схемы и рисунки помогают лучше понять те сложные процессы природы, о которых лаконично и просто рассказывает автор.

Книга рассчитана на школьников старших классов, интересующихся миром микроорганизмов, на студентов, аспирантов и преподавателей.

Путешествие в страну микробов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

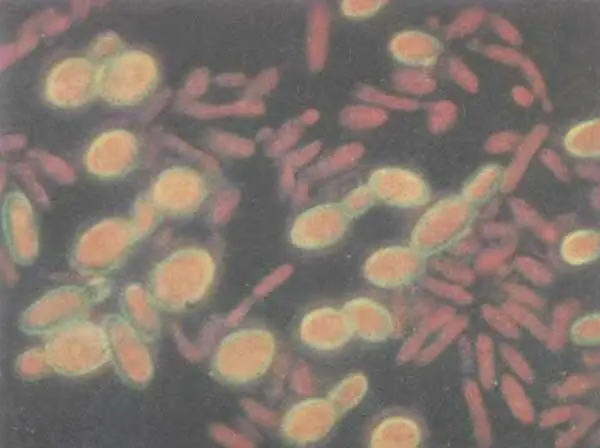

Фото 70. Клетки Torulopsis utilis.

Фото 71. Bacillus thuringiensis с кристаллами токсина, убивающего насекомых.

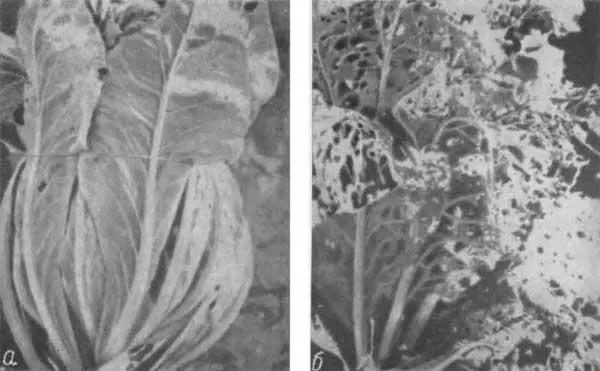

Фото 72. Цветная капуста, обработанная (а) и необработанная (б) турицидом.

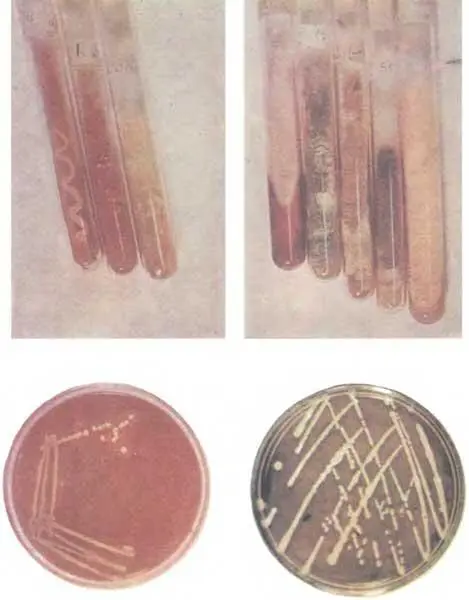

Фиг. I. Колонии микробов на агаре. Вверху. слева — микробы, обнаруженные в воздухе, справа — Aspergillus niger Внизу слева — Penicillium citrinum, справа — Trichoderma viridae.

Фиг. II. Смешанная культура дрожжей.

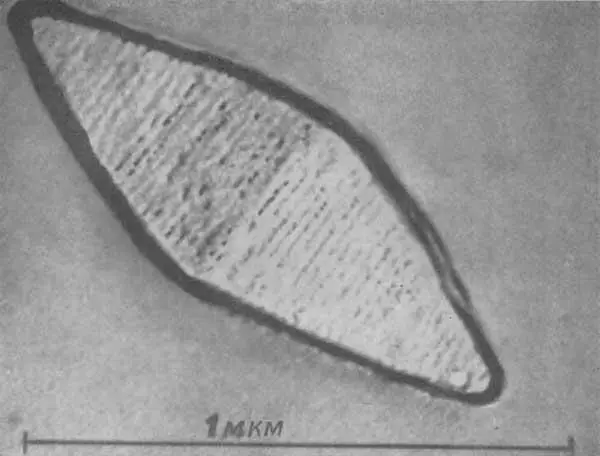

Фиг. III. Крупная клетка зеленой водоросли.

Фиг. IV. Пигментные формы микроорганизмов.

Вверху слева — дрожжи Saccharomyces cerevisiae, Rhodotoiula glutinis и бактерии Staphylococcus aureus, справа — различные культуры микроскопических грибов, вывезенные из Индонезии. Внизу слева — Staphylococcus aureus на кровяном агаре, справа — Saccharomyces cerevisiae на солодовом агаре

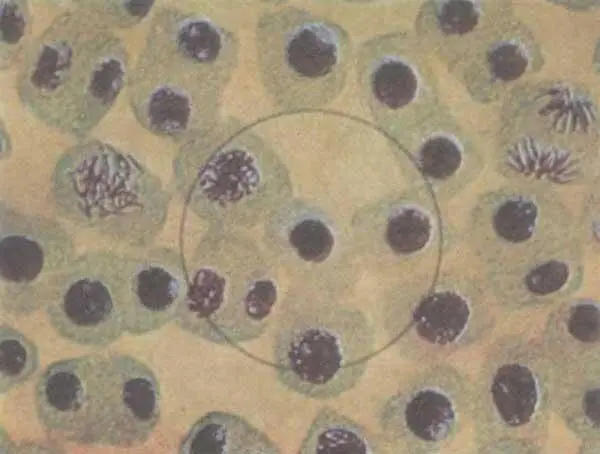

Фиг. V. Хромосомы в клетках кончика корня растения.

Фиг. VI. Хромосомы, окрашенные фиолетовой краской в клетках кончика корня.

Фиг. VII. Вошедшая в историю заплесневевшая дыня. Она лежит на газете, сообщающей об открытии второго фронта.

Фиг. VIII. Колонии Penicillium simplicissimum, из которых был получен первый словацкий антибиотик — цианеин.

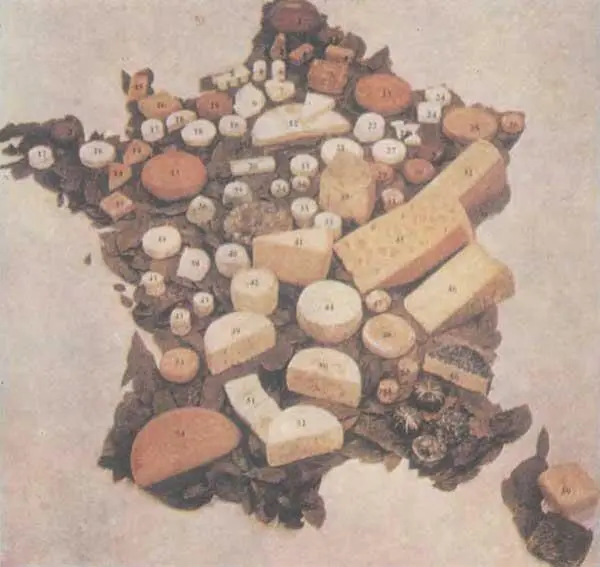

Фиг. IX. Наиболее известные сорта французских сыров.

1 — мимолет, 2 — булет д'авен; 3 — бэби Гуда; 4 — багет д'авен; 5 — маруаль, 6 —бодон, 7 — кёр-де-брэ, 8 — пти-сюис; 9 — карре деми-сель (полусоленые квадратики), 10 — молодой сыр, 11 — ароматизированный молодой сыр, 12 — бри, 13, 14 — сен-полен, 15, 16—пон л'эвек, 17 — малый камамбер, 18 — камамбер; 19 — ливаро, 20 — сент-мор, 21 — куломье, 22 — шаурс; 23 — плавленый сыр, 24 — карре д'эст, 25 — мюнстер, 26 — малый мюнстер, 27 — сен-флорантен; 28 — сенгорлон; 29 — эпуасс, 30 — лангр, 31 — сансеруа, 32 — конте, 33 — голубой бресский; 34 — кротен-де-шавиньоль, 35 — сельсюр-шер; 36 — Балансе, 37 — кюре нанте, 38 — сен-нектэр, 39 — пирамида пуату, 40 — гаперон, 41 — канталь, 42 — фурм д'амбэр, 43 — шабишу, 44 — том-де-савуа, 45 — эмментальский, 46 — бофор, 47 — сен-марселен; 48 — реблошон, 49 — голубой оверньский, 50 — голубой косский, 51, 52 — рокфор, 53 — пти сен-полен; 54 — пиренейский, 55 — ригот-де-кондриё, 56 — плавленый сыр с изюмом, 57 — провансальский банон, 58 — ослиный перец, 59 — ниоло, 60 — аско

Примечания

1

Л. Пастер, Избранные груды, Изд-во АН СССР, М., 1960, т. II, стр. 144. — Прим. ред.

2

Слово «лаборатория» происходит от латинского laborare — работать. — Прим. перев.

3

Лиофилизация — высушивание клеток микроорганизмов при замораживании с целью их длительного хранения. — Прим. ред.

4

Наивысшая горная вершина в хребте Татры (Чехословакия) высотой 2655 м. — Прим. перев.

5

Протопластом называют протоплазму, ограниченную цитоплазматической мембраной. Сферопласты отличаются от протопластов тем, что они, помимо цитоплазматической мембраны, несут на себе остатки клеточной стенки. — Прим. ред.

6

Международной биохимической комиссией по терминологии недавно был принят сокращенный химический символ для дезоксирибонуклеиновой кислоты DNA, для рибонуклеиновой — RNA (на основе английских терминов). Из чисто практических соображений мы оставляем прежние символы (ДНК и РНК).

7

Советские ученые установили, что некоторые микроорганизмы не теряют своей жизнеспособности после семидесятидвухчасового пребывания в вакууме 10 -8—10 -10мм. рт. ст. (А. А. Имшенецкий, С. В. Лысенко, в сб. «Жизнь вне Земли и методы ее обнаружения», М., изд-во «Наука», 1970). — Прим. ред.

8

Наибольшим бактерицидным действием обладают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 2537 А» Однако, если организм покрыт защитной пленкой (например, пленкой хрома толщиной 800 А), то после воздействия дозы, равной 7,8х10 7эрг/см 2, споры микробов остаются жизнеспособными (Р. И. Федорова, в сб. «Жизнь вне Земли и методы ее обнаружения», М., изд-во «Наука», 1970). — Прим. ред.

9

В 1951 году академик Б. Л. Исаченко сообщил об обнаруженных им пурпурных бактериях в нефтеносных слоях Земли на глубине 1700 м (Исаченко Б. Л., Избран. труды, т. 2, М., Изд-во АН СССР, 1951). — Прим. ред.

10

В 1975 году появилось сообщение об обнаружении с помощью геофизических ракет некоторых микроорганизмов на высоте 61 000 — 77 000 м (Имшенецкий А. А., Лысенко С. В., Казаков Г. А., О микроорганизмах стратосферы, ДАН СССР, 224, № 1, М., 1975). — Прим. ред.

11

Ч. Дарвин, Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль», М., Географгиз, 1955, стр. 201. — Прим. ред.

12

Растворимые в воде гумусовые вещества (фульвокислоты) сложной химической природы; встречаются в почве и природных водоемах. — Прим. ред.

13

Ч. Дарвин, Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль», М., Географгиз, 1955, стр. 356–357. — Прим. ред.

14

Сообщения о способности микроорганизмов, находящихся в соляных копях, оживать при их перенесении в благоприятные условия были опубликованы и в СССР. Однако специально проведенные микробиологические исследования не подтвердили этих данных (Абызов С. С, Заварзив Г. А., Иванов М. В., Серегин В. И., Широков О. Г., Микробиология, т. XXXV, в. 5, стр. 885, 1966.) — Прим. ред.

15

Отравление рожками спорыньи, наблюдаемое при употреблении в пищу муки, содержащей примесь спорыньи. Теперь встречается редко. Имеются две формы эрготизма — гангренозная и конвульсивная («злая корча»). В основе заболевания лежат дегенеративные процессы, развивающиеся в задних корешках спинного мозга. — Прим. ред.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: