Карел Скленарж - За пещерным человеком

- Название:За пещерным человеком

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карел Скленарж - За пещерным человеком краткое содержание

Широко известный чешский археолог рассказывает в научно-популярной книге о «детстве» человечества, его древних обиталищах — пещерах, о той роли, которую они играли в жизни древнего человека, о сохранившихся до наших дней исторических пещерных памятниках, их изучении и сохранении.

Книга рассчитана на массового читателя.

За пещерным человеком - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пещера Драхенлох в Швейцарии — самая высокая по положению над уровнем моря. Медвежьи кости составили там почти 100 % палеонтологического содержимого пещерных отложений. Причем, как правило, они принадлежали молодым зверенышам (их там было сотни, а может быть, и тысячи). Но среди костей оказалась всего лишь одна-единственная нижняя челюсть — череп, которому она принадлежала, опять-таки отсутствовал. Но черепа там были, однако все без нижней челюсти. Что же из всего этого следует? А то, что это вовсе не было какое-то медвежье кладбище, куда забирались старые одряхлевшие животные, чтобы спокойно умереть естественной смертью. Напротив, совершенно очевидно: здесь действовал человек — охотник.

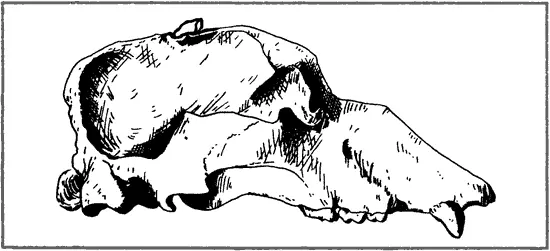

Вещественное доказательство, приводимое Ванкелем в пользу «допотопной охоты», — медвежий череп с каменным наконечником в теменной кости

Каким образом человек это делал, мы точно не знаем, в этом отношении существуют разного рода домыслы. По мнению одних авторов, охотники за пещерными медведями отыскивали их зимой, когда звери пребывали в спячке и легче было их одолеть (при прямом столкновении этот крупный зверь становился грозным противником). Другие исследователи считают, что охотники устраивали засады в естественных сужениях пещерных лабиринтов, где они поражали зверя копьем или забрасывали его камнями, как это изображено на рисунке Зденека Буриана.

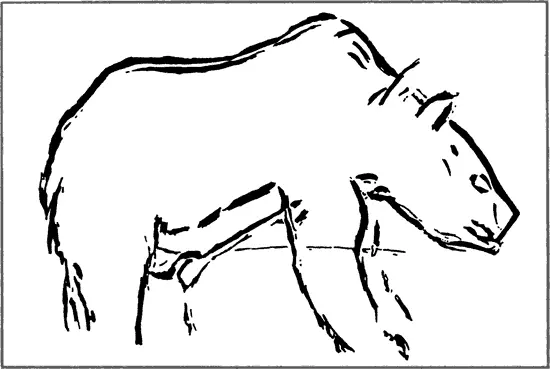

Рисунки и гравюры на стенах пещер во Франции дают возможность представить облик пещерного медведя

Доказательств того, что подобные поединки действительно происходили, в археологических материалах немного, но те, что есть, бывают весьма любопытны. Когда Индржих Ванкель вел раскопки в Слоупских пещерах, в глине поблизости от так называемого Резаного камня (откуда когда-то была вырезана плита для стола в салмовском замке у Райци) обнаружили теменную часть черепа пещерного медведя. Это был своеобразный костный гребень, к которому крепились мышцы могучей головы. Несколько дней спустя рабочие передали Ванкелю кусок красноватого камня — яшмы, найденного якобы под черепом. Ванкель сразу же установил, что перед ним обломок каменного наконечника копья, и это его чрезвычайно поразило, так как до тех пор в пещере никаких следов пребывания человека не находили. Однако его ожидал еще один сюрприз: на гребне медвежьего черепа сохранилось углубление от старой зарубцевавшейся раны, и когда Ванкель попытался вложить в углубление обломок наконечника, тот подошел почти полностью.

Ванкель рассудил, что наконечник когда-то застрял в черепе медведя и выпал только позднее, после того как зверь умер естественной смертью в Слоупских пещерах. Ванкель стал в литературе искать сведения о такого рода находках и действительно установил, что еще в 1835 г. профессор Жоли из города Монпелье (Франция) обнаружил похожий череп в пещере Набригас; только на сей раз в глине рядом с черепом находились и черепки — остатки керамических сосудов, поэтому находка ошибочно, заодно с последними, была отнесена к позднему доисторическому времени, и на нее не обратили внимания.

Картины поединка прачеловека с исполинским зверем волновали воображение специалистов и любителей археологий еще с тех пор, как в 1873 г. было опубликовано исследование О. Фрааса о пещере, находившейся в недрах живописных скал Хехле Фельс (неподалеку от вокзала в Шельклингене в долине Ахи). Фраас по следам на костях установил, что «пещерные люди» охотились на медведей.

Потому-то с таким интересом были встречены открытия в швейцарских пещерах, сделанные сразу же после окончания первой мировой войны и поколебавшие спокойную гладь установившегося научного и общественного взгляда на палеолит Центральной Европы.

У истоков истории «культуры охотников за пещерным медведем» стоит уже известная нам Драконова дыра. Пещера в заоблачных высотах над долиной реки Тамины образовала на своем 70-метровом протяжении шесть своеобразных залов — уже этого было бы предостаточно и для исследования в нормальных условиях. Присовокупив к этому ее положение на высоте 2445 м над уровнем моря, мы поймем, почему преподавателя Теофила Нигга, забравшегося туда в полном снаряжении в июле в 1917 г., люди посчитали помешанным. Однако Ниггу не пришлось разочароваться в своих ожиданиях. О Драконовой дыре было известно издавна, рассказывали, что когда-то там обитал крылатый дракон, и еще в 1869 г. в путеводителе по этому краю говорилось, что прямо на полу пещеры лежит множество огромных костей. Нигг нашел то, что искал, а поскольку он не заблуждался относительно своих собственных возможностей, то сразу же после первых находок обратился по телеграфу к Эмилю Бёхлеру из музея в Сен-Галлене с просьбой о сотрудничестве.

Вместе они ежегодно проводили здесь раскопки вплоть до 1921 г., и полученные ими данные произвели прямо-таки революцию. В глинистых отложениях пещеры, где не предполагалось даже незначительное поселение, ими были найдены (кроме останков более чем 1000 медведей) среднепалеолитические каменные орудия и очаги — простые и огороженные плоскими камнями, заполненные пеплом и обгоревшими медвежьими костями, в другом зале, за перегородкой, сложенной сухой кладкой из известняковых плит, захороненные медвежьи черепа. Еще более интересная находка ожидала исследователей на пути к третьему залу: рядом с большим, обложенным крупными камнями очагом находилась обширная ниша, закрытая мощной известняковой плитой, а в нише — семь медвежьих черепов, обращенных в одном направлении — в сторону входа в пещеру. Некоторые из черепов сохранили последние шейные позвонки, т. е. были преднамеренно отделены от туловища.

Через год после находки этого первого медвежьего погребения, в августе 1920 г., было сделано еще одно открытие: в третьем зале в естественных полостях и нишах в стенах были обнаружены аналогичные камеры, в одной из которых был найден медвежий череп, над ним в виде свода бедренная кость, а по сторонам две берцовые кости (причем две из этих четырех костей принадлежали одному зверю). Много лет спустя все это и целый ряд других вещей Бёхлер описал и проиллюстрировал рисунками в своих публикациях, опираясь главным образом на собственную память, ибо, как это ни странно, свои исследования он почти не документировал.

Что касается Драконовой дыры, то, по-видимому, речь здесь шла не только о присутствии палеолитического человека как таковом, сколько о непосредственных следах его духовной жизни (верованиях) и мышления. Потому-то столько энтузиазма, с одной стороны, и скепсиса — с другой, вызвали эти находки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: