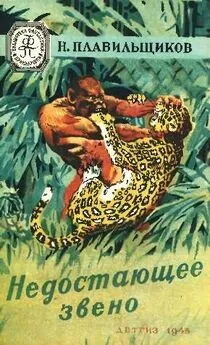

Мейтленд Иди - Недостающее звено

- Название:Недостающее звено

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1977

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мейтленд Иди - Недостающее звено краткое содержание

Вторая книга из серии "Возникновение человека" рассказывает о поисках фактов, относящихся к недостающему звену преемственной эволюции человека. Она посвящена австралопитековым — по убеждению подавляющего большинства антропологов, непосредственным предшественникам человека. Автор пытается реконструировать не только внешний облик австралопитековых, но и ландшафты, в которых они обитали, экологические условия их существования образ жизни, орудийную деятельность и взаимоотношения в группах. Книга, бесспорно, заинтересует широкий круг читателей любителей научно-популярной литературы.

Недостающее звено - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Человеческая челюсть не прямоугольна, а подковообразна. Зубы располагаются по дуге, расширяющейся в глубине рта. Поскольку у людей клыки невелики, нужды в просветах нет, и все зубы расположены тесно. У человека коренные зубы крупнее резцов, тогда как у обезьян (вверху) они по величине почти не различаются. Кроме того, человеческая челюсть короче и не выдается далеко вперед

Стоило признать это существо предком человека, и сразу же возникал ряд серьезных недоумений. Таким специализированным жевательным аппаратом не обзаводятся за одну ночь. Отсюда следовало, что австралопитек массивный эволюционировал к специализированному вегетарианскому образу жизни в течение очень долгого времени. И логика подсказывает, что он таким и остался — а не преобразился внезапно во всеядное существо (с небольшой нижней челюстью), каким всего лишь через несколько сотен тысяч лет стал человек.

Противоречия такого рода причиняют палеоантропологам массу забот. Эволюция не протекает ни столь капризно, ни столь быстро. Раз человек, по крайней мере последние три четверти миллиона лет, ел буквально все — а это мы знаем твердо, — то гораздо логичнее предположить, что его всеядность сложилась много раньше. Брум надеялся разрешить это противоречие, обнаружив еще какой-нибудь человеческий признак у одного из двух южноафриканских австралопитеков. Он и его коллеги год за годом отправлялись на поиски каменных орудий, которые можно было бы связать с более массивной или с менее крупной "изящной" человекообезьяной. И год за годом их поиски оставались тщетными.

Внезапно, как гром с ясного неба, пришло известие с севера: супруги Лики нашли в ущелье Олдувай череп и орудия. И словно бы в противовес прежним гипотезам, находка Лики оказалась сверхмассивным австралопитеком" которого Луис назвал Zinjanthropus boisei.

На какое-то время создалось впечатление, будто спор решен: непосредственным предком человека, по-видимому, было существо, имевшее, крайне мало человеческого. Специалистам по эволюции предстояло разгрызть очень горький орешек. Но, как это часто случается в исследованиях древнего человека, горькой оказалась только скорлупа. Стоит разгрызть ее — получив новые данные или по-иному оценив старые, — и горечи как не бывало. В олдувайских исследованиях это произошло с эффектной внезапностью. Всего лишь год спустя после обнаружения первого черепа супруги Лики нашли второй. Он также имел возраст 1,75 миллиона лет, но принадлежал к изящному типу и имел даже больше человеческих черт, чем черепа этого типа, найденные в Южной Африке. Собственно говоря, он выглядел настолько человеческим, что мог и не принадлежать австралопитековым. Луис Лики считал, что это уже не человекообезьяна, но настоящий человек и заслуживает быть отнесенным к роду Homo, А потому дал ему название Homo habilis— "человек умелый", подчеркивающее тот факт, что он пользовался орудиями.

То, что орудиями пользовался именно человек умелый, а не сверхмассивный австралопитек бойсеи, было теперь продемонстрировано достаточно убедительно. Затем Лики отыскали в Олдувае целую серию остатков человека умелого, указывающую, что он обитал там более полумиллиона лет, пользуясь на протяжении этого срока почти не меняющимися каменными орудиями, и медленно эволюционировал, пока не обрел значительного сходства с человеком прямоходящим. Последующая находка там же в Олдувае окаменевших остатков человека прямоходящего, перебрасывающая мост между двумя периодами (миллион с лишним лет назад и без малого полмиллиона лет назад), как будто указывает, что первый развился во второго.

И название, и верительные грамоты дались человеку умелому нелегко. Он был примитивен и обладал небольшим мозгом. Многие антропологи классифицировали его как более развитую разновидность австралопитека африканского и считали, что статуса "человека" он не заслуживает. Многие считают так до сих пор. Его право называться самостоятельным видом подвергается сомнению с того самого дня, как он был окрещен.

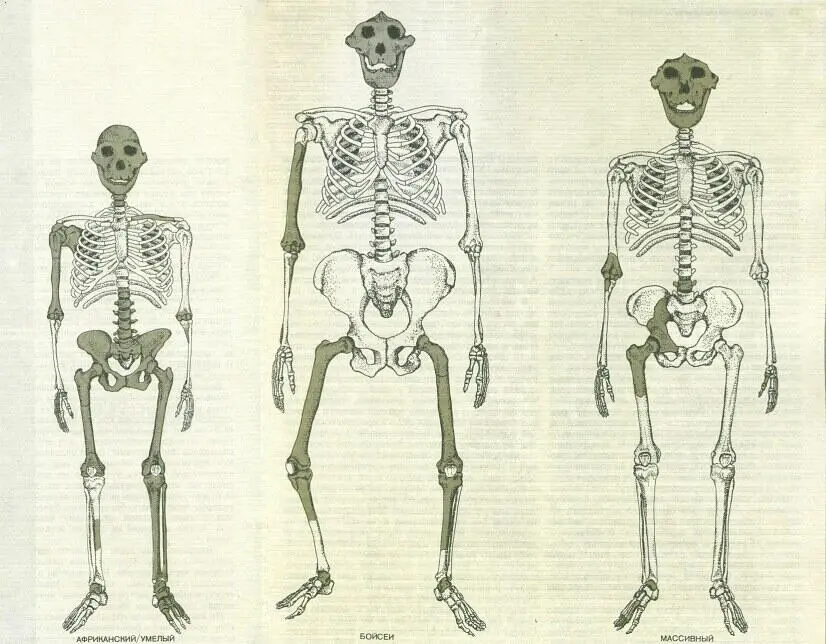

На рисунке изображены скелеты трех австралопитеков, реконструированные по горстке окаменевших костей (закрашены зеленым цветом). Самый маленький, австралопитек африканский, был лишен гребня на черепе, что указывает на человекоподобный тип челюстных мышц

Ноги у него прямые, следовательно, он должен был лучше ходить. У австралопитека бойсеи, наоборот, колени широко разведены, что в сочетании с более длинными плечевыми костями указывает на то, что он, возможно, не был прямоходящим.

Отмечает ли человек умелый место еще одного разветвления? Все зависит от того, как на него взглянуть. Если он — боковой отпрыск австралопитека африканского (то есть если австралопитек африканский продолжал существовать и развиваться одновременно с ним), это означает разветвление. Если же он — прямой потомок австралопитека африканского, человекоподобные черты которого со временем становятся все более явными, то разветвления нет и просто один тип медленно переходит в другой.

Подобный взгляд на человека умелого, учитывая новейшие данные, представляется более оправданным. Но и при этом остается неразрешенным вопрос, что же такое человек умелый — человек он или нет. По сравнению с несомненными людьми, которые пришли ему на смену, он мало походит на человека. Стоит, однако, сравнить его с более примитивными предшествующими типами, и его право на статус человека начинает выглядеть обоснованным. Такое обескураживающее смещение перспективы при обозрении серии окаменелостей, воплощающих прямую линию развития, возникает почти обязательно. Различия между ними — это различия количественные, а не качественные и, естественно, становятся все более выраженными по мере продвижения вперед во времени. Для гоминидов наиболее характерные особенности таковы: увеличение объема мозга, уменьшение надглазничного валика, более легкая челюсть, более длинные ноги. Но где провести пограничную черту?

И мы вновь и вновь возвращаемся к этому ядовитому вопросу. Но самая его постановка неверна. Поскольку все живые существа являют собой конгломераты характерных особенностей, многие из которых, возможно, развивались, обгоняя остальные или отставая от них, любая попытка провести пограничную черту на основании этих особенностей чревата неприятностями, о чем свидетельствуют, в частности, следующие примеры.

Английский анатом Артур Кизс взял за предел объем мозга в 750 см 3. Существо, у которого объем мозга ниже этого предела, по определению Кизса, не человек, а у которого выше — человек, причем Homo sapiens обладает наиболее крупным мозгом в 1200–1600 см 3. Позже другой англичанин, Уилфрид Ле Гро Кларк, взял за минимум 700 см 3. В отличие от цифры Кизса цифра Кларка не была произвольной. Она просто отражала тогдашнее состояние палеоантропологической летописи, не включавшей ни одного "человеческого" черепа, полость которого была бы менее 700 см 3. Разумеется, такое положение подразумевало, что в любую минуту может быть открыт "человек" с чуть меньшим объемом черепа. И как же его назвать? А если отыщется такой, чей мозг окажется еще меньше, как назвать его?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: