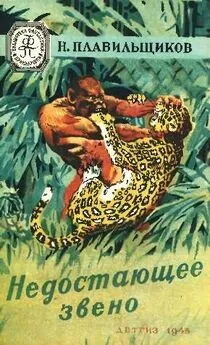

Мейтленд Иди - Недостающее звено

- Название:Недостающее звено

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1977

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мейтленд Иди - Недостающее звено краткое содержание

Вторая книга из серии "Возникновение человека" рассказывает о поисках фактов, относящихся к недостающему звену преемственной эволюции человека. Она посвящена австралопитековым — по убеждению подавляющего большинства антропологов, непосредственным предшественникам человека. Автор пытается реконструировать не только внешний облик австралопитековых, но и ландшафты, в которых они обитали, экологические условия их существования образ жизни, орудийную деятельность и взаимоотношения в группах. Книга, бесспорно, заинтересует широкий круг читателей любителей научно-популярной литературы.

Недостающее звено - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глава четвертая

Ниша в саванне

Определение грейпфрута: лимон, которому представился случай, и он его не упустил.

Оскар Уайльд (1856–1900)

Подобно пользовавшемуся орудиями предшественнику человека, шимпанзе готовится слизнуть термитов с соломинки, на которую их подцепил

В хорошем детективном романе ключи к разгадке тайны должны предлагаться читателю таким образом, чтобы они последовательно подготавливали его к развязке. Пусть она будет неожиданной и ошеломляющей (как в лучших детективных романах), но ей должна быть присуща логика — в противном случае она вызовет одно недоумение. У детективного романа об эволюции человека есть, к сожалению, один недостаток: представляя себе в общих чертах развитие сюжета и развязку (человекообразная обезьяна становится человеком), мы пока еще очень мало осведомлены о тех сюжетных ходах и поворотах, которые подводят к этой развязке. Ключи к разгадке, которые мало-помалу становятся нам известны, несомненно, объединены общей логикой, но какова конкретная суть этой логики, нам еще не ясно.

Да, конечно, мы уже установили ряд важнейших фактов. Мы знаем, что австралопитеки существовали и что один их тип развился в человека. Мы знаем, сколько примерно времени занял этот процесс, и нам кое-что известно о том, почему статус человека в конце концов достался данному примату, а не какому-нибудь другому. Чтобы установить все это, нам пришлось поближе познакомиться с некоторыми приматами, разобраться в истории их эволюции, в различиях между низшими и человекообразными обезьянами и выяснить, в чем же заключаются те особенности человекообразных обезьян, которые позволили одной из них стать человеком.

Теперь нам следует рассмотреть некоторые другие данные, чтобы получить представление о том, как, собственно, протекал процесс превращения человекообразной обезьяны в человека. И в поисках разгадки мы вновь обращаемся, с одной стороны, к окаменелостям, а с другой — к поведению приматов.

"Заняться на земле чем-то новым" — написал я в заключении предыдущей главы. Что это означает? Что первая предприимчивая обезьяна, соскользнув с дерева, прямо пошла гулять по саванне? Конечно же, нет. В течение очень долгого времени она, вне всяких сомнений, вела, скорее, древесный, чем наземный, образ жизни, пока она сама и ее потомки мало-помалу убеждались, что можно неплохо прожить и на опушке леса, и даже на открытой равнине.

Если она и ходила гулять, то недалеко. А как именно она ходила, еще неизвестно. Шервуд Уошберн (Калифорнийский университет в Беркли) после наблюдений за человекообразными обезьянами пришел к выводу, что первые гоминиды при ходьбе опирались на согнутые пальцы рук. Так ходят, напоминает он, две современные человекообразные обезьяны — шимпанзе и горилла. Благодаря очень длинным рукам и коротким ногам они способны стоять, наклонившись и слегка касаясь земли фалангами согнутых пальцев, — таким образом, часть их веса приходится на руки и они без труда удерживают равновесие. Как указывает Уошберн, примерно такую же позу принимает вратарь, готовясь взять мяч, или человек, перегибающийся через стол. Такая поза легко позволяет выпрямиться, что шимпанзе постоянно и проделывают.

Поскольку гоминиды, когда они спустились с деревьев, были не четвероногими, а своего рода брахиаторами (как и гориллу, их можно назвать "бывшими брахиаторами"), то логика подсказывает, что они начали ходить так же, как прочие брахиаторы, в свою очередь спустившиеся на землю, — на задних конечностях, опираясь на полусогнутые пальцы передних. Подобный способ передвижения нередко считается переходной стадией между четвероногостью и двуногостью.

Но не все разделяют это мнение. Антрополог Чарлз Окснард обращает внимание на то, что человеческая лопатка похожа на лопатку орангутана, который при ходьбе, как правило, не опирается на пальцы. Это позволяет предположить, что древнейший гоминид имел крупное туловище, как у орангутана, по деревьям передвигался, повисая и раскачиваясь на руках, а спустившись на землю, сразу начал передвигаться на двух ногах (как нынешние гиббоны), обойдясь без стадии опирания на пальцы.

Дэвид Пилбим (Йельский университет) указывает на интересную особенность, связанную с позвоночником. Судя по найденным до сих пор экземплярам, позвоночник австралопитека имел шесть поясничных позвонков. У шимпанзе и гориллы их всего три-четыре, и представляется вероятным, что два-три поясничных позвонка они утратили в процессе эволюции, определившей их нынешнюю походку. Следовательно, гоминид, по-прежнему обладающий пятью-шестью поясничными позвонками, возможно, стадии опирания на полусогнутые пальцы не проходил вовсе. Когда скелет, найденный Доном Джохэнсоном, будет изучен подробно, возможно, нам удастся более точно определить время утраты этих позвонков.

Но как бы то ни было, выпрямлялись ли наши предки, отталкиваясь пальцами от земли, или с самого начала кое-как ковыляли на двух ногах, хорошо ходить они научились не сразу. Куда легче представить себе, что истинная двуногость вырабатывалась постепенно, в течение долгого начального периода наземного существования, поскольку силы естественного отбора благоприятствовали прямохождению, чем поверить, будто это произошло мгновенно. Вспомним хотя бы, что успешное передвижение на двух ногах требует особого строения стопы и таза, а также мощных ножных и ягодичных мышц и что у человекообразных обезьян, ведущих древесный образ жизни, нет ни того, ни другого.

Какие же силы тут действуют? У Уошберна есть ответ и на это. Он напоминает нам, что человекообразные обезьяны — брахиаторы, а потому обладают зачатками прямой осанки, которой низшие обезьяны лишены вовсе, и что некоторые из них пользуются орудиями. Уошберн помещает человекообразную обезьяну, которой суждено стать человеком, в новую среду обитания — она живет уже не на деревьях, а на земле, где все время надо что-то поднимать, где валяются камни, которые можно бросать, ветки и сучья, которыми можно размахивать, угрожая или защищаясь. Он предполагает постепенное изменение пищевого рациона — если прежде она питалась главным образом сочными плодами, то теперь ест практически все, что можно найти на земле. Эту новую пищу приходится разбивать, разминать, убивать, из-за нее надо драться, вступать в конкуренцию с другими животными. Уошберн считает, что такая ведущая наземный образ жизни человекообразная обезьяна неизбежно должна все больше и больше пользоваться руками — чтобы носить предметы, чтобы орудовать предметами, чтобы драться предметами. Вот такое использование разных предметов в различных целях и стало, по мнению Уошберна, той движущей силой, которая выработала у предка человека постоянное прямохождение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: