Мейтленд Иди - Недостающее звено

- Название:Недостающее звено

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1977

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мейтленд Иди - Недостающее звено краткое содержание

Вторая книга из серии "Возникновение человека" рассказывает о поисках фактов, относящихся к недостающему звену преемственной эволюции человека. Она посвящена австралопитековым — по убеждению подавляющего большинства антропологов, непосредственным предшественникам человека. Автор пытается реконструировать не только внешний облик австралопитековых, но и ландшафты, в которых они обитали, экологические условия их существования образ жизни, орудийную деятельность и взаимоотношения в группах. Книга, бесспорно, заинтересует широкий круг читателей любителей научно-популярной литературы.

Недостающее звено - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ДНК можно уподобить перфокарте, передающей информацию компьютеру. Достоинство перфокарты заключается в том, что ее можно использовать сколько угодно раз в любом числе компьютеров, и результат всегда будет тот же. И еще одно достоинство: в перфокарту можно заложить гигантское количество информации, используя лишь один тип запоминающей ячейки — маленькие дырочки. Сами по себе дырочки абсолютно одинаковы, но место, где они пробиваются на карте, может меняться. В этом-то и суть: каждое изменение их позиций означает, что карта дает компьютеру иное задание.

ДНК действует примерно по тому же принципу; она также сохраняет немыслимое число инструкций, используя простые единицы. Она состоит из двух длинных цепочек химических кирпичиков, напоминающих нитки бус и закрученных спиралью одна вокруг другой. Это знаменитая "двойная спираль", открытая Уотсоном и Криком. Ей также свойственна возможность почти бесконечных сочетаний. В отличие от перфокарты, использующей один тип запоминающей ячейки — дырочку, у двойной спирали имеются четыре типа химических кирпичиков. Различные инструкции, которые она несет, определяются расположением кирпичиков (как и дырочек перфокарты) в двух цепочках спирали. Столь же важны и химические связи, которые прочно удерживают цепочки двойной спирали на их местах.

Раз ДНК осуществляет генетический инструктаж, а гены руководят развитием шмеля или буйвола, то становится ясно, что всякая эволюция должна начинаться с изменений в расположении и связях кирпичиков двойной спирали.

И в ДНК действительно происходят такие изменения. Происходят они в форме мутаций, и для простоты мы можем назвать их "единицами" эволюции. Со временем в ДНК любого биологического вида медленно накапливаются изменения, и в конце концов эти изменения оказываются настолько многочисленными и действенными, что результаты их влияют на весь вид. Это и есть то, что мы называем эволюцией.

Чем больше пройдет времени, тем больше будет число таких эволюционных изменений. Таким образом, если бы удалось найти способ измерять различия в ДНК двух животных разных видов, можно было бы измерить эволюционные различия между ними простым подсчетом. Другими словами, сравнение ДНК человека с ДНК шимпанзе должно показать, насколько они в действительности близкие родственники.

Теоретически это выглядит просто. Но в лаборатории практическая разработка такого способа измерения эволюции оказалась сопряженной с невероятными трудностями. Ведь он требовал создания методов разъятия, наблюдения, анализа и соединения цепочек субмолекулярной величины — объектов настолько малых, что их невозможно увидеть в самые сильные световые микроскопы. Однако специалисты по молекулярной биологии, такие, как Д. Кон (Калифорнийский университет в Сан-Диего) и Б. Хойер (институт Карнеги), умеют это делать. Выяснилось, что можно "отмотать" одну цепочку ДНК человека и сравнить ее с одной цепочкой ДНК шимпанзе.

Эти лабораторные измерения показали, что человек отличается от шимпанзе только на 2,5 % и немногим больше — от гориллы. Но от наших низших обезьян он отличается уже более чем на 10 %. Как сказал Уошберн, внимательно следивший за этой работой: "По ДНК можно составить стройное генеалогическое древо, ни разу не взглянув на самих животных. И древо приматов, которое в 1970 году предложил Кон, нисколько не удивило бы Дарвина и Гексли в 1870 году".

Так зачем же трудиться? Зачем тратить столько усилий, чтобы доказать то, что наукой уже доказано другими способами и признается истиной вот уже целое столетие?

А затем, что мы таким образом получаем прежде не существовавшие доказательства. Теперь у нас есть общая единица измерения. Неважно, где проводился эксперимент и какой человек с каким шимпанзе сравнивался, различие останется постоянным. Теперь, наконец, у нас есть стандартная мера эволюционных расхождений, которая принципиально отличается от колеблющихся различий в величине мозга или зубов, которые никогда не бывают совершенно одинаковыми у двух разных особей. В лабораторных сравнениях ДНК какие бы то ни было индивидуальные колебания отсутствуют.

Молекулярная биология не ограничивается изучением только ДНК. Она использует другие лабораторные методы для исследования эволюционной истории белков крови, таких, как гемоглобин и сывороточный альбумин, у различных животных. Винсент Сарич и Аллан Уилсон (Калифорнийский университет в Беркли) применили один из таких методов — иммунологические реакции — для измерения молекулярных различий в сывороточном альбумине животных. И вновь результаты согласовываются, как показывает левая таблица на (цифры представляют количества иммунологических различий в сравнении со стандартом, за который Сарич и Уилсон приняли сывороточный альбумин сенсибилизированного кролика).

Изучение молекул позволяет распутать эволюционный клубок

Метод гибридизации ДНК

Стараясь установить, насколько тесно родство между отдельными видами, ученые разработали для достижения этой цели три основных метода, опирающихся на измерение степени различий в ДНК исследуемых видов, а также в молекулах их белков. Метод гибридизации ДНК основан на исследовании генетического материала — дезоксирибонуклеиновой кислоты — и использует то счастливое обстоятельство, что ее молекулы состоят из двух цепочек, слагающихся из простых соединений. Цепочки закручены одна вокруг другой двойной спиралью и удерживаются в этом положении прочными связями. Методы лабораторных исследований позволяют разорвать связи между цепочками — разделить их, развернув двойную спираль. Если проделать это с ДНК человека и гориллы, а потом соединить одну цепочку ДНК человека с одной цепочкой ДНК гориллы, все химические связи между ними восстановятся, кроме тех мест, где звенья химически различаются. (На рисунке — два пробела там, где связи направлены в противоположные стороны.) Поскольку эти различия отражают мутации (генетические изменения, которые приводят к эволюции), близость родства между человеком и гориллой определяется по числу невосстанавливающихся химических связей. Именно эти различия в ДНК и делают человека человеком, а гориллу гориллой.

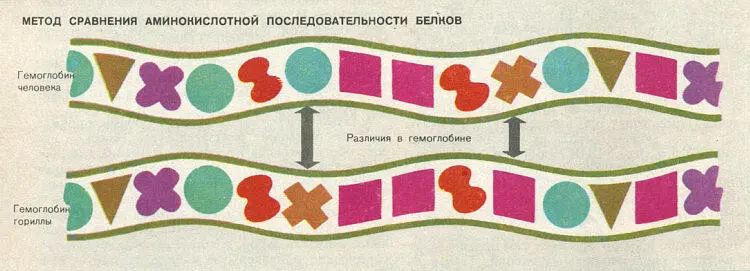

Метод сравнения аминокислотной последовательности белков

Второй способ определения эволюционного "расстояния" между двумя видами строится на сравнении белковых молекул, например молекул белков крови. Все белковые молекулы слагаются из одних и тех же кирпичиков — из 20 разных аминокислот, соединяющихся в длинные цепи в разном порядке. Белки человека, мыши и гориллы состоят из одних и тех же аминокислот, но различно расположенных, что и определяет, кто есть кто.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: