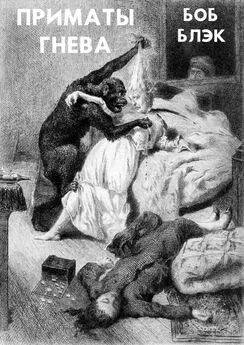

Эман Фридман - Приматы

- Название:Приматы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:М.:

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эман Фридман - Приматы краткое содержание

Первая часть книги кандидата биологических наук и популяризатора науки Э. Фридмана посвящена непростой истории сравнительно молодой науки — приматологии.

Во второй части дается описание всех основных родов и видов приматов. Несмотря на то, что некоторые данные, особенно в плане систематики, к настоящему времени устарели, книга легко читается и дает хорошее представление о современных обезьянах.

Приматы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В книге Кампера, изданной в Амстердаме в 1779 г., критически оценивалась предшествовавшая литература, как это и положено в научном труде, и был сделан вывод, что ни Тульп, ни Тайсон, ни Линней, ни Бюффон настоящего орангутана не видели (что, конечно, верно). Эти авторы ошибались, справедливо отмечает Кампер, говоря о распространении этой бесхвостой обезьяны в Африке. Кампер уделяет особое внимание отличиям орангутана от человека, несколько преувеличивая это отличие в области анатомии. Заявив, что это «четвероногое» животное, он отнес орангутана к «классу» обезьян, или «четвероруких».

1784 г. — год научного «открытия» гиббона: голландцы Жозуа ван Иперен и Фредерик Шоуман дали одно из самых ранних и лучшее по тому времени описание серебристо-серого гиббона вау-вау (внешние особенности, размеры, поведение, звуковое общение). Они также сообщили, что гиббонов существует не один, а несколько видов (и в этой подробности тоже немалая заслуга авторов).

Итак, чем же располагало приматоведение к концу XVIII в.? Три формы высших обезьян в отдельных научных текстах уже дифференцируются, причем иногда с тривиальными названиями, распространенными и в наши дни: шимпанзе, орангутан (Фосмайер, Кампер), гиббон (ван Иперен, Шоуман). Но еще неизвестна науке горилла— самый крупный (и биологически очень близкий наряду с шимпанзе к человеку) антропоид. Гиббон известен лишь «фаунистически», еще не анатомирован, а виды его описываются разноречиво. Четкой научной номенклатуры (принимаемой в наши дни) по высшим обезьянам еще почти не существует. Смешение этих трех форм довольно часто имело место в научных трудах и XIX в. «Несмотря на описательные и таксономические работы, — писали Р. и А. Йеркс, — ученые XVIII в. не много дали в отождествлении и классификации четырех типов антропоидов» [21] Yerkes R. M. Yerkes A. W. The great apes. 1929, р. 26.

. С этим нельзя не согласиться.

В одной из первых известных нам специальных книг по приматам, изданной на французском языке Д. Одбертом в 1799 г. во Франкфурте, описывается с иллюстрациями всего 44 вида обезьян и 13 видов полуобезьян. Один экземпляр этой уникальной книги хранится в библиотеке Московского общества испытателей природы.

Несколько ученых XVIII в. дали описание или систематику полуобезьян (К. Линней, Ж. Бюффон, Г. Сторр, В. Эллис). Однако наиболее четкое отождествление группы полуобезьян произвел в середине 90-х годов замечательный французский натуралист-эволюционист Этьен Жоффруа Сент-Илер. Он приводит пять родов полуобезьян: маки (лемур), индри, лори, галаго и долгопят. Если учесть, что группа тупайи и в наши дни относится к приматам не без оговорок, а также прибавить к этой системе мадагаскарскую руконожку (выделена Гмелиным в 1788 г.), то мы получим от Жоффруа почти все современные группы подотряда полуобезьян (Prosimii). Этому зоологу принадлежит большая заслуга в истории приматологии. Он установил и описал 18 новых родов, 15 видов, один подвид приматов. Им же было произведено и закреплено в 1812 г. разделение обезьян на узконосых (Catarrhina) и широконосых (Рlаlyrrhina).

Начало XIX в. в истории приматологии ознаменовалось появлением выдающегося труда самого активного борца за материализм в биологии того времени Жана Ламарка — «Философии зоологии» (1809). В книге дается описание обезьян («четвероруких»!), которое не выделяется из подобных сводок тех времен. Но примечательно, что автор не только сопоставляет анатомию антропоида и человека, но фактически (в сжатой форме, бездоказательно) излагает гипотезу происхождения человека от обезьяны, причем строится эта гипотеза на эволюционной основе, на идее исторического развития организмов!

Не будем останавливаться на широко известной в истории науки слабости аргументации Ламарка, например в его теории происхождения человека. Это уже рассматривалось учеными, в частности профессором Я. Я. Рогинским (1953). Хочу лишь обратить внимание на двусмысленность языка автора «Философии зоологии», что отмечал еще в 1935 г. большой знаток творчества Ламарка академик В. Л. Комаров. Перечислив условия и этапы возможного эволюционного превращения «четвероруких» в «двуруких» (вертикальное хождение, уменьшение челюстей, развитие представлений и речи), Ламарк неожиданно заключает: «Вот каким могло бы выглядеть происхождение человека, если б оно не было иным». Следует добавить: вот к чему приводил в науке страх перед церковниками — его испытывали даже мужественные ученые, каким, несомненно, был Ламарк.

В начале XIX в. появились самостоятельные исследования по приматам в России. Если принять во внимание отдаленность страны от мест обитания приматов, относительную суровость климата и другие условия, тормозившие развитие естествознания, то необходимо будет эти ранниа работы оценить весьма высоко.

Еще у Афанасия Каверзнева (1775), русского предтечи эволюционизма, есть упоминание об обезьянах: «Не только кошка, лев, тигр, но и человек, обезьяна и другие животные составляют одну единую семью». Интересное противопоставление человека вместе с обезьяной другим животным!

Крупный ученый Г. И. Фишер фон Вальдгейм в 1805 г. переехал в Россию и стал создавать кафедру зоологии в Московском университете. Еще до переезда он провел солидные анатомические исследования по полуобезьянам, В Москве Фишер описал коллекцию приматов университета. Оказалось, что там хранился препарат неизвестного науке нового вида полуобезьян из рода галаго. Фишер дал этому экзотическому существу научное наименование «галаго Демидова» (Galago demidovii) в честь подарившего коллекцию университету П. Г. Демидова, с которым был дружен. Павел Григорьевич Демидов (1738–1821), внук известного в России промышленника Н. Д. Аптуфьева-Демидова, был широко образованным человеком и щедрым покровителем пауки. Московскому университету он подарил богатейшую естественнонаучную коллекцию, которую собрал во время путешествий за границей, а также библиотеку и капитал в 100 тыс. руб. Библиотека и музей Демидова были описаны Фишером в трех томах, опубликованных в 1806–1807 гг. Так русское название навсегда и закрепилось за маленьким ночным приматом Африки.

В современной номенклатуре приматов имеется несколько научных наименований со ссылкой на приоритет Фишера, т. е. им установленных. Но, личный друг и активный приверженец Ф. Кювье, Фишер неизменно отделял человека от других приматов по признаку двурукости.

Видный натуралист из России В. Г. Тилезиус во время первого русского кругосветного плавания в 1803–1806 гг. оказался в конце ноября 1805 г. в гостях у губернатора Макао (Южный Китай). Губернатор в числе экзотических диковинок показал гостю коричнево-красного человекоподобного зверя размером с трех — четырехлетнего ребенка. Это была молодая самка орангутана. Тилезиус зарисовал (не без придания человеческих черт, по обыкновению того времени) антропоида и описал его особенности. В 1813 г. ученый опубликовал научную статью с критическим разбором известных сведений об этой обезьяне. Работа Тилезиуса имеет определенное значение как одно из ранних непосредственных наблюдений над редким антропоидом. Название труда на русском языке звучит так: «Замечания о Жокко, или Орангутане с Борнео, или о Вест-Индском лесном черте…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: